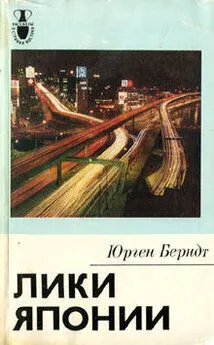

Юрген Берндт - Лики Японии

- Название:Лики Японии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрген Берндт - Лики Японии краткое содержание

Автор книги — специалист по японской литературе, профессор университета им. Гумбольдта в Берлине, неоднократно бывал в Японии в период с 1958 по 1981 г. и наблюдал жизнь этой страны во всей ее динамике.

Читатель познакомится со многими сторонами японской действительности, с тем, как развивалась экономика страны за последние годы, с ее политическими проблемами, с некоторыми аспектами ее культуры, религии, языка, искусства, литературы.

Лики Японии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Здесь нам приходится мириться со многими оскорбительными ограничениями… — пишет он в другом месте. — Запрещают отмечать воскресенья и другие праздники, петь псалмы и читать молитвы, нам не дозволено упоминать имя Христа, хранить изображение распятия или какой-либо другой символ христианской веры. Мы вынуждены подчиняться еще многим другим унизительным требованиям, воспринимающимся благородным человеком весьма болезненно. Единственная же причина, которая побуждает голландцев столь терпеливо переносить все эти страдания, — это жажда наживы и ценное содержимое японских горных пород». Затем он цитирует Вергилия: «Проклятая алчность, к чему только ты не вынуждаешь человеческое сердце».

За несколько дней до посещения Дэдзимы я зашел в библиотеку экономического факультета университета в Нагасаки, а также в библиотеку префектуры и с восхищением пролистал там многочисленные книги и альбомы по истории Нагасаки, в том числе и те, которые касались первоначальных взаимоотношений между Японией и Европой. Стоило посмотреть на выбор любую из книг, чтобы найти подтверждение тому, что писал Кемпфер. Позже мне не раз хотелось вернуться в эти библиотеки хотя бы на несколько недель, чтобы поработать в спокойной обстановке, так как я был уверен, что смогу обнаружить немало интересного. Ведь я уже кое-что нашел, в том числе кусочек дерева величиной с ладонь — своего рода пропуск, который позволял той или иной «даме» пересечь узкий мост и провести несколько часов в Дэдзиме. Я тогда сразу вспомнил мадам Баттерфляй, а также то, что рассказал о жизни на искусственно возведенном острове немецкий врач Филипп Франц фон Зибольд, состоявший, как и до него Энгельберт Кемпфер, на службе у Голландской Ост-Индской компании. Он прибыл в Дэдзиму в 1824 году и задержался здесь до 1829 года.

«Вечером, после захода солнца, — писал Зибольд, — все японцы должны были покинуть остров, за исключением женщин, которые не пользовались у своих соотечественников ни почетом, ни уважением. Лишь из числа этих несчастных и презираемых голландцы имели право выбирать себе прислугу и экономок… Само собой понятно, какими это было чревато последствиями…». Собственную семью голландцам привозить было запрещено.

Трое европейских ученых (кроме Кемпфера и Зибольда следует упомянуть еще шведа Тунберга, прибывшего в Японию в 1743 году) жили в Дэдзиме довольно долго. Мир обязан им своими знаниями о Японии, да и сама Япония многим обязана этим и другим ученым. Какими бы узкими ни были с начала XVII до середины XIX века ворота в мир, связь с ним все же поддерживалась, оставив много видимых, а еще больше невидимых, следов в культурной жизни не только Нагасаки, но и всей Японии.

Врач Филипп Франц фон Зибольд посетил Японию дважды. Второй раз в 1859 году, когда ограничений уже более не существовало. Голландцы возводили теперь свои дома на Оранда-дзаке (Голландском склоне) и мостили свои улицы так же, как они привыкли это делать у себя дома. Зибольд решил ознакомить нескольких молодых японцев с основами европейской медицины и продолжить заодно собственное научное исследование страны. Никто до него с такой точностью не описал флору и фауну Японских островов. И не было ничего удивительного в том, что д-р К., врач и художник, прежде всего проводил меня к моему соотечественнику Сииборуто (то есть Зибольду), туда, где тот жил с 1859 по 1862 год и где обучал студентов. На месте дома и библиотеки Зибольда лежат два мемориальных камня, стоят скульптуры и вколоченный в землю столб с надписью. Вот и все, что напоминает об этом выдающемся человеке, не считая памяти о нем. Война всё разрушила.

Дом Гловера на вершине холма также уничтожила война. Однако один крупный концерн воссоздал его, придав ему первоначальный облик. «Прививая многие основополагающие принципы западной цивилизации, — говорится в заключительной фразе уже упомянутой мемориальной доски, установленной перед домом Гловера, — Гловер внес немалый вклад в развитие нашей культуры в период реставрации Мэйдзи». Разумеется, оружие, боеприпасы и военные корабли также являются «принципами западной цивилизации». Однако хочется спросить, не сделал ли и врач Филипп фон Зибольд кое-что для развития этой же цивилизации? Но на его вкладе концерн, вероятно, не мог сделать бизнес, а дом его был не так красив, как вилла Гловера.

С этой грустной мыслью прощался я с Нагасаки, своеобразным городом, ставшим наравне с Хиросимой страшным напоминанием потомкам о трагических событиях в истории человечества.

Смерть писателя

Снаружи Будда, внутри сатана.

* * *

Упущенная рыба всегда самая крупная.

* * *

В сорок лет ума нет — и не будет.

Японские пословицыЮкио Мисима уже давно был известен за пределами Японии, когда весть о его самоубийстве стала сенсацией в мировой прессе. Он слыл одним из крупнейших талантов в японской литературе и принадлежал к тем немногим индивидуальностям, которые в последние десятилетия содействовали ее международному признанию. Его имя не раз обсуждалось в качестве кандидатуры на присуждение Нобелевской премии. Родился Юкио Мисима в 1925 году, и вскоре после войны слава о нем распространилась со стремительностью кометы. Многое из написанного им было спорным, но следует отдать ему должное: писать он умел. Вопросы о том, можно ли однозначно относиться к его фантасмагорическим рассказам, кажущимся часто то взбалмошными, то прямо-таки трогательно наивными, к его то сдержанному, впечатляющему, то манерному стилю, можно ли мириться с его тягой к позерству, привычкой выставлять себя напоказ, остаются все же открытыми. Однако не замечать его было нельзя.

В истории японской литературы с конца XIX века добровольный уход из жизни выдающихся писателей — не такое уж редкое явление.

Что касается Юкио Мисима, то здесь были необычны и обстоятельства самоубийства. В первой половине дня 25 ноября 1970 года он проник в штаб японских «сил самообороны», расположенный в районе Итигая в Токио, вышел (со своими единомышленниками) на балкон и стал выкрикивать здравицу в честь императора, затем зачитал «Манифест». Солдаты и офицеры поначалу развеселились, хорошо зная пристрастие Мисимы к театральности. (Кстати, он действительно был неплохим актером: во время экранизации одного из его рассказов Мисима выступал в роли режиссера и актера, сыграв офицера императорской армии, который после провалившегося в феврале 1936 года военно-фашистского путча «молодых офицеров»{Имеются в виду участники путча 26 февраля 1936 г. в Токио, убившие нескольких министров и других государственных деятелей. Путч был подавлен, но к власти пришло правительство Хирота, тесно связанное с фашистской военщиной.} «выступивших против бюрократов и инертных чиновников в правительстве», якобы повинных в «упадке престижа императора», по примеру древних самураев покончил жизнь самоубийством, вспоров себе живот.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Берндт Хайнрих - Зачем мы бежим, или Как догнать свою антилопу [Новый взгляд на эволюцию человека] [litres]](/books/1057566/berndt-hajnrih-zachem-my-bezhim-ili-kak-dognat-svo.webp)

![Юрген Торвальд - Век криминалистики [litres]](/books/1071002/yurgen-torvald-vek-kriminalistiki-litres.webp)