Михаил Певцов - Путешествия по Китаю и Монголии. Путешествие в Кашгарию и Куньлунь

- Название:Путешествия по Китаю и Монголии. Путешествие в Кашгарию и Куньлунь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Дрофа

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-07749-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Певцов - Путешествия по Китаю и Монголии. Путешествие в Кашгарию и Куньлунь краткое содержание

Книга включает документальные очерки о трех экспедициях, предпринятых автором в середине XIX века. Увлекательный и подробный рассказ М. В. Певцова о своих путешествиях раскрывает обаяние личности этого замечательного русского ученого-географа.

Путешествия по Китаю и Монголии. Путешествие в Кашгарию и Куньлунь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

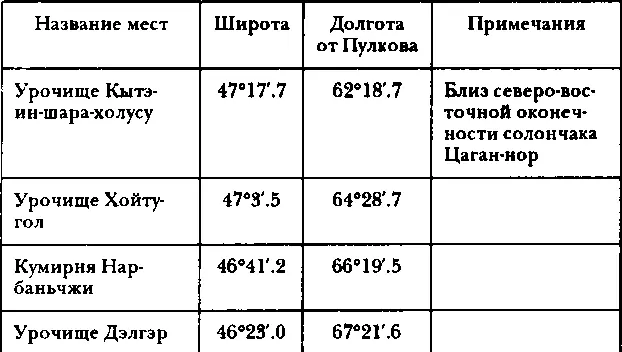

Широты определены из наблюдения зенитных расстояний Полярной и южной звезд, мало разнящихся по высоте, причем южная звезда наблюдалась близ меридиана [52]. На каждую звезду было делаемо по четыре наведения; два с К. Л. и два с К. П. Наклонность записывалась для всякого наведения. Уровень поверялся не только перед началом, но и в середине наблюдения, когда оно было продолжительно. Показания барометра и термометров отсчитывались до и после наблюдения.

Все сделанные мною наблюдения взял на себя труд вычислить профессор Николаевской Академии Генерального штаба полковник К. В. Шарнгорст, которому я много обязан за этот труд. Из его статьи об этих наблюдениях, помещенной в «Известиях Русск. геогеогр. общества», т. XVI, вып. 3 за 1880 г., а также из доставленных им мне вычислений извлечены мною нижеследующие данные, по которым можно судить о достоинстве самих наблюдений.

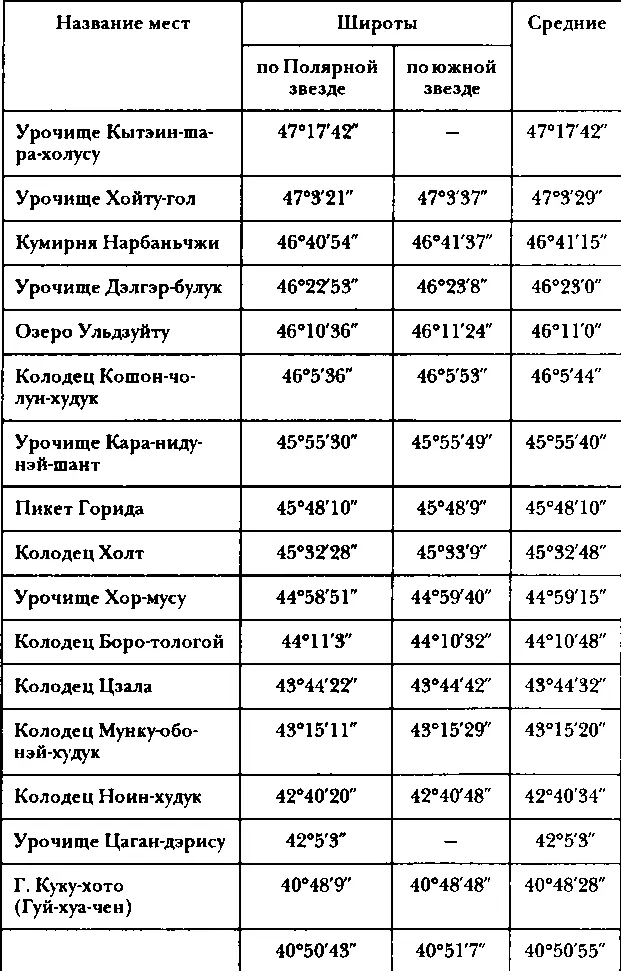

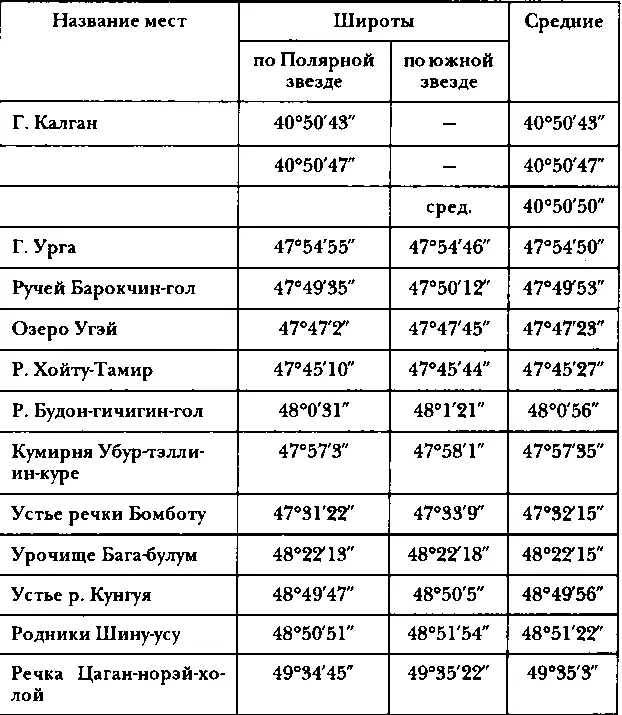

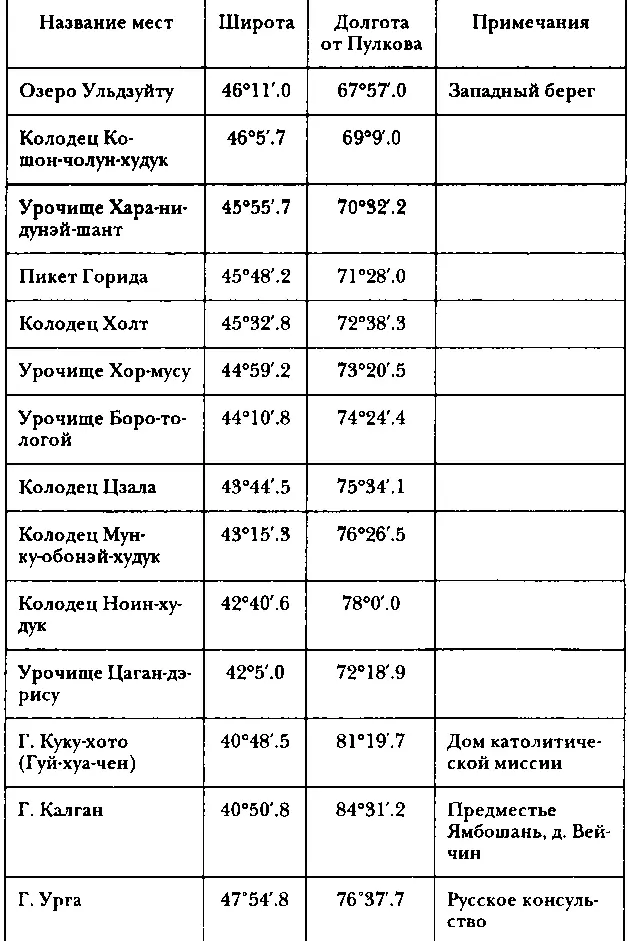

О точности широт можно сделать заключение по согласию результатов наблюдения северной и южной звезд, сопоставленных в нижеследующей таблице:

Долготы большинства мест определены перевозкой хронометров. Опорными пунктами служили места, в которых наблюдались покрытия звезд луной или появления их. Таких пунктов было восемь. Сверх того, г. Кобдо и урочище Кош-Агач близ государственной границы, из которых первый послужил начальным, а второй конечным пунктом моих наблюдений, были определены ранее, именно Кобдо — Рафаиловым в 1876 г., Кош-Агач же — Мирошниченко в 1869 г. Долгота Кобдо из наблюденного Рафаиловым покрытия у Cancri луной 6 h6 m24 s. 0, а по выступлению той же звезды 6 h6 m24 s. 8. Следовательно, среднюю 6 h6 m24 s.4 (от Гринвича) нельзя не признать вполне надежной. Долгота Кош-Агача (5 h54 m42 s.7 от Гринвича) определена Мирошниченко перевозкой хронометров, давших довольно согласные результаты [53].

При вычислении долгот из покрытий и появлений Шарнгорст, при обязательном содействии астронома Б. К. Деллена, ввел поправки в места луны, данные в Nautical almanac.

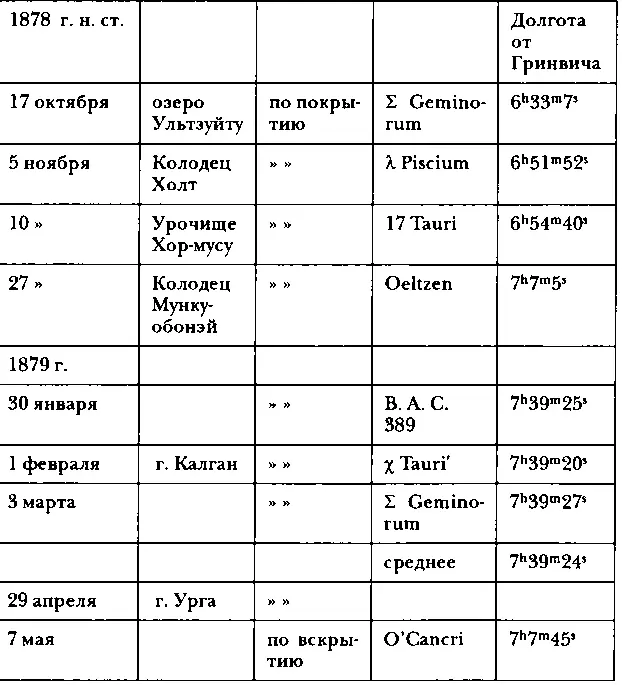

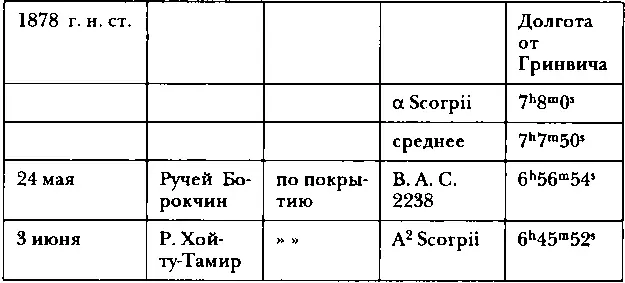

Посредством наблюдения звездных покрытий и появлений определены долготы следующих мест:

В Урге 7 мая выступление a Scorpii было замечено вскоре после полнолуния, и притом поправка хронометра в этот день, по случаю дурной погоды, не определена. Поэтому полученной из него долготе дан половинный вес против долготы, выведенной из покрытия О* Cancri, наблюденного 29 апреля. Что касается долгот остальных пунктов, определенных посредством наблюдения звездных покрытий, то большинство их весьма хорошо согласуется с хронометрическими долготами, выведенными для этих пунктов с ходами за время переезда между ближайшими к ним местами, в которых также наблюдались звездные покрытия.

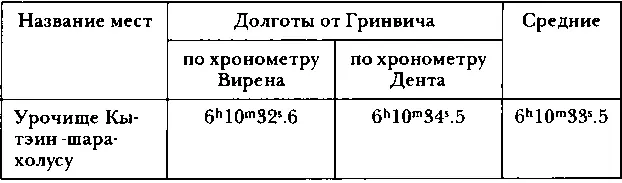

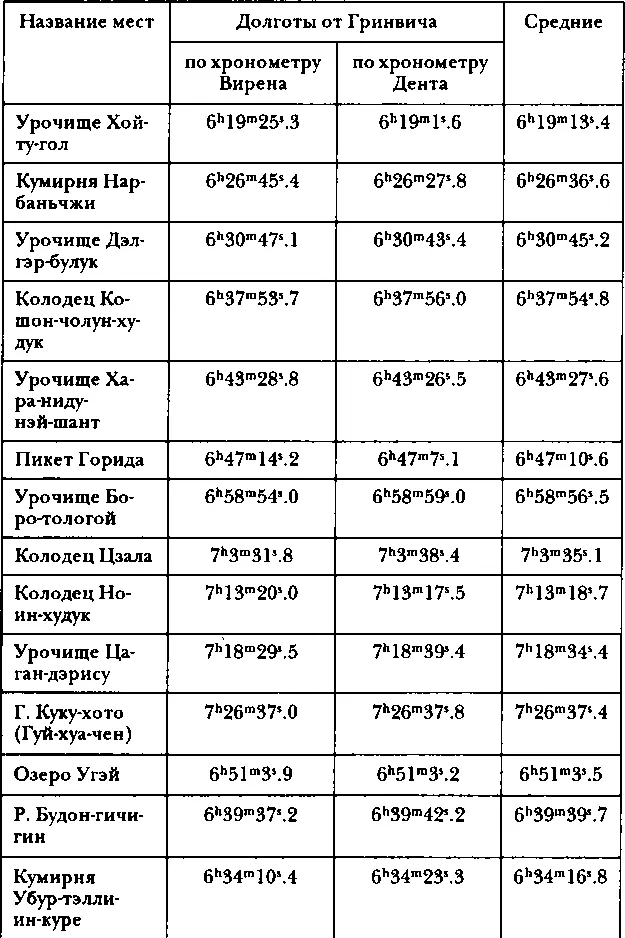

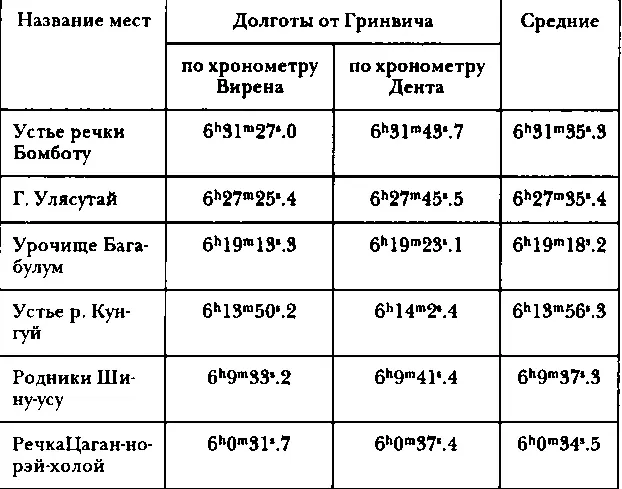

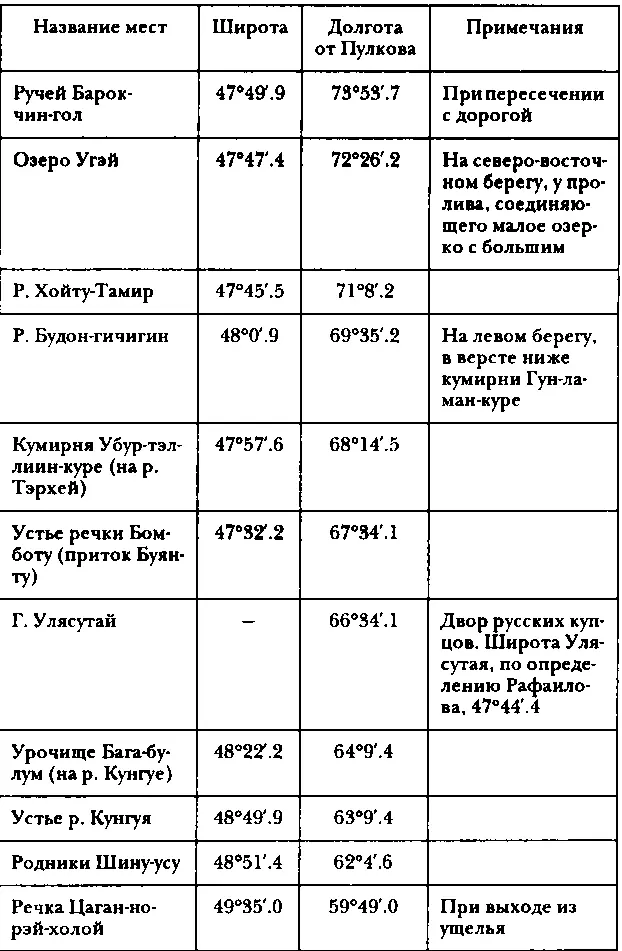

Перевозкой хронометров определены долготы 21 пункта. Два хронометра Вирена и Дента шли вполне удовлетворительно, а третий, Брокбенкса, оказался, как замечено выше, негодным. Хронометры сравнивались ежедневно в одно и то же время перед заводом и, кроме того, всякий раз перед наблюдением для определения времени и после него. В холодное время, начиная с октября, я возил их на груди под шубой; на месте держал в ящике с грелками, а ночью под подушкой. Относительные ходы благодаря этим предосторожностям получились удовлетворительные. Согласие долгот, определенных перевозкой хронометров, показано в следующей таблице.

В заключение помещаю список определенных пунктов с их широтами и долготами в окончательной форме.

II

Магнитные наблюдения в Джунгарии в 1876 г

Магнитные наблюдения заключались в определении в четырех пунктах, а именно: в Зайсанском посту, в г. Булун-Тохое, в восточном астрономическом пункте на р. Урунгу и в г. Гучене магнитного наклонения и склонения, для чего имелись следующие инструменты:

1. Инклинатор с зеркальным лимбом, разделенным на градусы, и азимутальным кругом с точностью нониусов в 5', двумя магнитами, лупою и круглым уровнем для приведения азимутального круга в горизонтальное положение.

2. Астролябия с трубою, горизонтальный лимб которой был разделен на 30', а нониусы показывали 1'. Магнитная стрелка астролябической буссоли была приспособлена к переворачиванию тою и другою стороною внутрь и, следовательно, к исключению погрешности, происходящей от несовпадения магнитной оси с геометрической осью стрелки.

3. Малый универсальный инструмент Пистора и Мартинса с точностью нониусов на обоих кругах в 30", служивший вместе с тем и для астрономических наблюдений.

4. Два карманных хронометра и один полухронометр, шедшие по среднему времени.

Магнитное наклонение во всех пунктах определено двояким образом: в плоскости магнитного меридиана непосредственно и в двух произвольных, но взаимно перпендикулярных плоскостях, частные наклонения в которых приведены к меридиану аналитически.

При изыскании наклонения в плоскости магнитного меридиана положение ее определялось таким образом: по приведении азимутального круга инклинатора в горизонтальное положение верхняя, подвижная, часть инструмента поворачивалась до тех пор, пока концы стрелки не укажут 90°, и записывались показания обоих нониусов на горизонтальном круге; потом подвижная часть поворачивалась на пол-окружности, до вторичного совмещения концов стрелки с 90°, и снова записывались показания тех же нониусов. Полусумма этих отсчетов, увеличенная 90°, давала, очевидно, положение плоскости магнитного меридиана. Самые наблюдения как в меридиане, так и в двух взаимно перпендикулярных плоскостях производились таким образом, чтобы исключить погрешности: 1) от эксцентриситета стрелки, 2) от негоризонтальности диаметра вертикального круга инклинатора, обозначенного 0° и 0°, 3) от несовпадения магнитной оси с осью фигуры стрелки и, наконец, 4) от несовпадения центра тяжести стрелки с точкою привеса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: