Екатерина Горбачева - Географические открытия

- Название:Географические открытия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2002

- Город:М.

- ISBN:5-94538-278-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Горбачева - Географические открытия краткое содержание

Книга рассказывает о самых известных географических открытиях и знаменитых путешественниках-первопроходцах: Христофоре Колумбе, Марко Поло, Н. М. Пржевальском, Руале Амундсене, Фритьофе Нансене и многих других. Отдельные страницы посвящены древним путешественникам.

Географические открытия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вернувшись из путешествия по Камчатке, Владимир Атласов отправился с докладом об увиденном в Москву. По пути, в Тобольске, он встретил известного географа С. Ремезова. Он-то и составил со слов Атласова подробную карту камчатской земли.

Главной заслугой Курбата Иванова стало создание карты, на которой были указаны бассейн реки Анадырь, полуостров Чукотка, а также неизвестный до той поры остров. Современные ученые говорят о том, что это был остров Врангеля, нанесенный на карту за 300 лет до фактического его открытия американским китобоем Томасом Лорнгом.

Человеком, завершившим исследование Камчатки, стал Владимир Атласов. В 1695 году он был назначен на должность приказчика Анадырского отрога, а потому Камчатка интересовала его прежде всего с точки зрения сборщика налогов. Сначала на Камчатку Атласовым был отправлен небольшой отряд во главе с казаком Лукой Морозко. Казаки дошли только до реки Тигиль, а затем вернулись обратно.

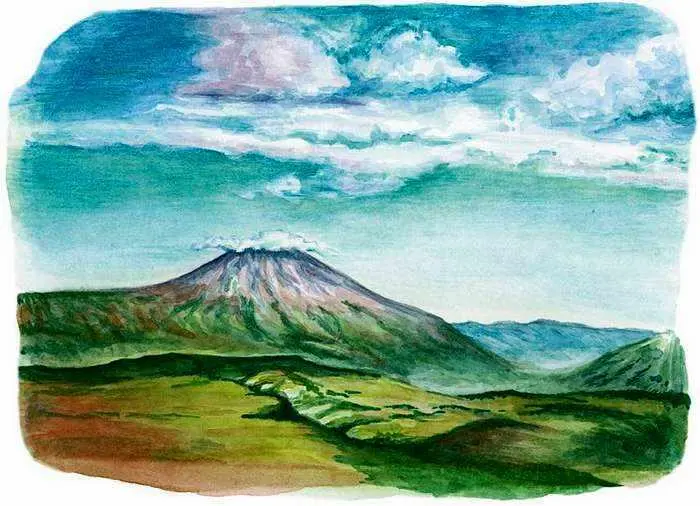

Вулкан Вилючинская сопка на Камчатке

Вторую экспедицию на Камчатку возглавил сам Владимир Атласов. Два месяца длилось это нелегкое путешествие по сибирской земле. Наконец, миновав Корякский хребет, первопроходцы вступили на Чукотский полуостров. Несмотря на все тяготы пути (нехватка провианта и нападение коряков и юкагиров), путешественникам удалось добраться до берегов реки Тигиль, а затем достичь Срединного хребта. Однако на том поход Атласова не завершился. Вместе с маленьким отрядом он смог выйти к долине реки Камчатка, побережье которой было буквально усыпано поселениями. Затем Атласов отправился к Охотскому морю, а достигнув его берегов, пошел на реку Ича, где поставил острожек. С приходом весны путешественник вновь отправился в поход по камчатской земле. В Якутск он возвратился только спустя пять лет, весной 1700 года.

Открытие прохода из Ледовитого океана в Тихий

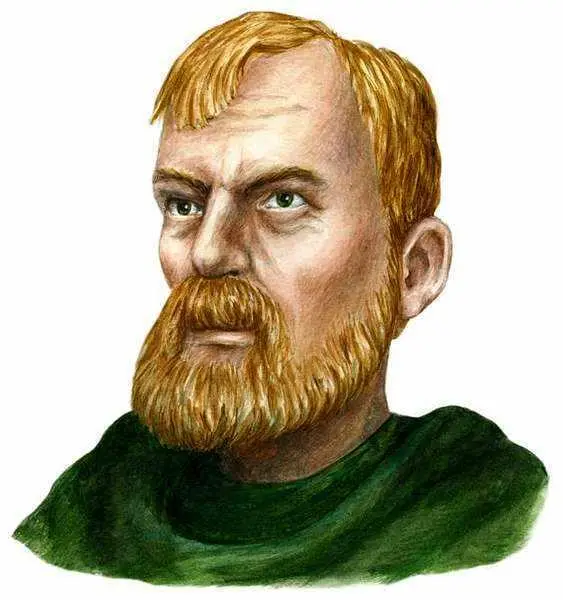

Холмогорский приказчик Федот Алексеевич Попов, работавший на московского купца Василия Усова, организовал в Нижнеколымске промысловую экспедицию с целью поисков на востоке лежбищ моржей и исследования реки Анадырь, берега которой, по слухам, изобиловали соболями. В состав отряда вошли 63 промышленника и казак Семен Иванович Дежнёв. Он являлся лицом, ответственным за сбор ясака (налога) — товара, который можно было получить с местных жителей практически даром. Дежнёв пообещал представить царю подарок — 280 соболиных шкур.

Дежнёв

20 июня 1648 года путешественники отправились из Колымы в море на семи кочах. Два из них вскоре разбились о льды, а люди, высадившиеся из них на берег, погибли от голода или были убиты коряками. Пять оставшихся судов, где находились Попов и Дежнёв, продолжали идти на восток. В августе они пересекли Берингов пролив, отделяющий Азию от Северной Америки. Вскоре потерпел крушение еще один коч. Однако люди смогли спастись и перебраться на оставшиеся суда, которые, обогнув северо-восточный выступ Азии (мыс Дежнёва), вышли из Северного Ледовитого океана и вошли в воды Тихого. В своих записях Дежнёв упоминал о Большом Каменном Носе, далеко выступавшем в море. На нем путешественники увидели людей, которых Дежнёв назвал чухчами (чукчами). Как оказалось, на островах жили эскимосы. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению в отношении Большого Каменного Носа. Одни считают, что это мыс, названный в дальнейшем именем Дежнёва, другие же полагают, что путешественник имел в виду полуостров, известный нам как Чукотский.

Слухи о богатой соболями реке Погыче (Анадырь) будоражила русских купцов и промышленников. Поиски «соболиной реки» способствовали новым географическим открытиям.

Вскоре шторм разбросал суда по морю, и Попов с Дежнёвым, находившиеся на разных кочах, потеряли друг друга. Коч Дежнёва прибило к Олюторскому полуострову, находящемуся в 900 км к юго-западу от Чукотского полуострова. Выбравшись на берег, путешественники двинулись на северо-восток. В течение десяти недель, испытывая голод и страшную усталость, они шли до Анадыря. Так Дежнёв стал первооткрывателем Корякского нагорья, которое пересек вместе со своими спутниками.

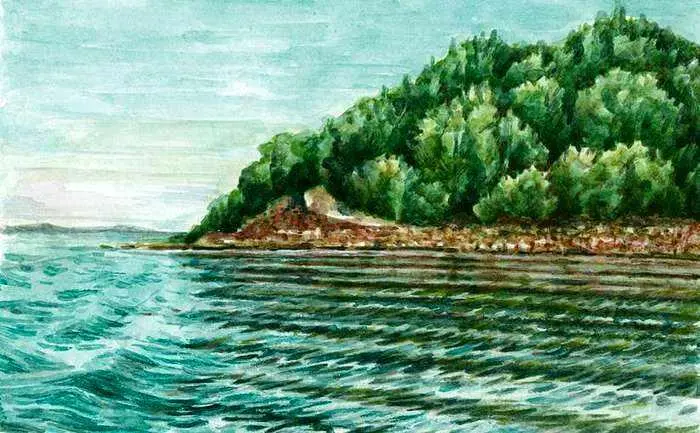

Чукотка

9 декабря 1648 года группа остановилась в низовьях Анадыря. Здесь отряд Дежнёва провел зиму и построил суда, на которых весной путешественники поднялись вверх по реке на 500 км, где и основали ясачное зимовье. Изобилия соболей путешественники здесь не нашли, но тщательно изучили Анадырь и его притоки. Вернувшись домой в 1662 году, Дежнёв привез чертеж бассейна реки и ее описание. Он нашел также богатейшие залежи заморской кости — ископаемых клыков моржей. Так экспедиция Попова — Дежнёва обнаружила пролив между Северным Ледовитым и Тихим океанами, доказав этим, что Азиатский и Северо-Американский материки не соединены между собой. Дежнёв открыл Чукотский полуостров, Анадырский залив, Корякское нагорье и исследовал реку Анадырь.

Походы Ерофея Хабарова на Амур

Осенью 1649 года Ерофей Павлович Хабаров во главе отряда из 70 человек вышел из Якутска и поднялся вверх по рекам Лене и Олёкме до устья Тунгира. Когда начались морозы, путешественники на нартах отправились вверх по Тунгиру. Весной 1650 года, перейдя через отроги Олёкминского Становика, путешественники добрались до притока Амура — реки Урки. Дауры, жившие в этих районах, узнав о движущемся отряде русских, покинули свои селения и ушли. Заняв город даурского князька Лавкая на Урке, оставленный жителями, Хабаров и его спутники увидели большие просторные дома, хранилища, наполненные зерном.

Амур

Двигаясь вниз по Амуру, завоеватели видели пустые поселки и небольшие городки дауров. Наконец в одном из опустевших городов казаки нашли женщину, рассказавшую, что «по другую сторону реки находится еще более богатая страна, а у ее правителя есть войско и огнестрельное оружие». В конце мая 1650 года Хабаров, оставив 50 человек в поселке Лавкая, отправился назад в Якутск, откуда передал в Москву свой отчет о походе и чертеж Даурии. Этот чертеж в 1667 и 1672 годах использовали при создании карт Сибири. В Якутске Хабаров начал набирать новых людей для похода. Францбеков выделил для экспедиции 27 солдат с тремя пушками. Осенью 1650 года отряд из 160 человек двинулся в путь. Вскоре Хабаров нашел оставленную весной группу русских, пытавшихся взять даурский городок Албазин. Увидев, что неприятель получил подкрепление, дауры бежали, но Хабаров с отрядом догнал их и разбил, взяв многих в плен. Затем он стал нападать на соседние селения, которые не успели покинуть жители.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: