Галина Навлицкая - Осака

- Название:Осака

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Навлицкая - Осака краткое содержание

Автор в популярной и живой форме рассказывает о культуре, архитектуре и искусстве города, имеющего удивительно интересную древнюю и средневековую историю. Много страниц книги посвящено прошлому города каналов и мостов, нередко называемого «японской Венецией». В средневековье он — главный национальный рынок, «кухня страны», оплот военно-феодальной диктатуры. В наши дни — крупный город-порт, торгово-промышленный и административно-культурный центр Японии.

Осака - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С приходом к власти военной верхушки, а впоследствии с развитием городской культуры, когда огромное влияние приобретает сословие торговцев, лаковые изделия выходят за пределы использования их узким кругом аристократов и духовенства и становятся чрезвычайно популярными среди городского населения.

На Осакский рынок с начала XVII в. хлынул поток лаковых чаш, наборов для еды, больших и малых столиков для трапезы, бутылей, подносов, коробок для косметики, инро, лаковых украшений для музыкальных инструментов, гребней, одежды, обуви и т. д. Широкую известность приобрели несколько семейств мастеров, работающих по лаку. Так, например, целая династия Кома из поколения в поколение создавала великолепные изделия из цветного лака. Произведения по лаку семейства Кадзикава на Осакском рынке во второй половине XVI в. занимали особое место. Своими живописными композициями из цветов, с разнообразной инкрустацией из металлов был известен Хоями Коэцу. Как непревзойденный мастер лаковой росписи прославился Огата Корин. Дошедшие до наших дней инро, шкатулки, ларцы и другие изделия работы Корина, по мнению японских исследователей, считаются шедеврами национального искусства, уникальными образцами лаковой росписи.

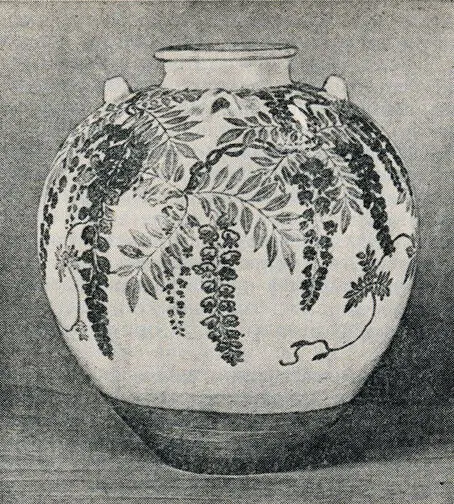

Наряду с произведениями прикладного искусства — миниатюрной скульптурой, изделиями из металла и лака — значительное место в ассортименте Осакского рынка занимали фарфор и керамика. Керамическое производство в Японии имеет многовековую историю. По свидетельству археологов, сравнительно высокий уровень мастерства демонстрируют изделия, найденные в слое раннего неолита — во II–I тысячелетиях до н. э. С V в. получает распространение гончарная техника. Она пришла на Японские острова вместе с переселенцами с материка (корейскими мастерами). В то время в центральной части страны и на острове Кюсю строилось много печей для обжига глиняных изделий. Все больше появлялось разнообразных изделий. Как правило, это были предметы домашнего обихода — кувшины, вазы (декоративные и для цветов), посуда, сосуды для сжигания трав и т. д.

Однако истинный расцвет для керамического производства наступил в XVI–XVII вв. Распространение ритуала чайной церемонии содействовало также развитию керамики, появлению ее новых форм и специфических черт. Эстетическим канонам церемонии, требующим простоты обстановки и атрибутов, обладающих неброской, скрытой, но истинной красотой, вполне соответствовала керамика с массивными, словно коваными формами, с глазурью густых и неярких тонов. Ценились чаши для чайной церемонии с небольшой неточностью овала, даже с отпечатками пальцев мастера на краях формы. Это как бы придавало дополнительную ценность изделиям.

С ростом городов, появлением богатых городских сословий, многочисленных рынков, в том числе и национального в Осака, изменился и характер керамических изделий. На смену простому и строгому декору приходит изощренный. Создаются дорогие, отделанные золотом, яркие керамические изделия со сложным орнаментом.

Вместе с тем мастера-керамисты продолжают искать новые сочетания красок, совершенствовать технику росписи. Великолепная керамика Сацума (феодальный клан на юге Кюсю) с надглазурной росписью эмалевыми красками, с яркими, четкими цветами и листьями, рельефно выступающими и свободно стелющимися по светлой глазури, — свидетельство этих поисков. Эта керамика обладала неповторимым очарованием. Огромную известность в стране стал приобретать фарфор, впервые появившийся в XVI в. Заслуженной славой пользовался фарфор арита (провинция Хидзэн, Кюсю) не только в Японии, но с конца XVII в. и в Европе. В начале XVII в. корейский мастер Лисан бэй обнаружил здесь белые глины, которые стали основой производства. В них в наибольшей степени воплотились черты национальной эстетики, особенности художественного восприятия японцем окружающего мира.

Подглазурная роспись кобальтом, цветной мелкий рисунок уваэцукэ (он наносился на ослепительно белый фарфор, покрытый прозрачной глазурью), яркая роспись, основа, подвергающаяся обжигу, определяли специфику арита. Высококачественные изделия Хидзэн с орнаментом нисики («парча»), которая представляла собой подглазурную роспись кобальта с зеленым и красным цветами, были известны в Европе под названием «Старая Япония». Однако имелся в Хидзэн и такой фарфор, который вывозить запрещалось — он шел только на внутренний рынок, преимущественно на Осакский. Это был дорогой фарфор, и покупали его богатые люди. Чрезвычайно популярен с конца XVII в. стал кутани-яки — фарфор из провинции Kaгa. Местные керамисты, заимствовав из Хидзэн методы росписи, создали свой стиль — яркую цветовую палитру эмалевых красок, соединяющую сочный синий цвет с зеленым и желтым.

Однако, как ни велик был ассортимент керамических изделий, представляемых торговыми рядами в Осака, часть их вообще никогда не попадала на полки лавок. Изделия старинных керамических мастерских в Орибэ, Киото и его предместьях — Аваита, Отоваия и других, — работы известных мастеров, таких, как Нинсэй, Киндзан, в основном попадали к главам феодальных домов. Фарфор с острова Хирадо (местечко Миковаси) — белоснежные изделия с тончайшим черепком и необычайно живописной кобальтовой росписью — предназначался только для семьи сёгуна и крупных даймё. Работы, широко представляемые ремесленниками на рынки страны и на осеннюю Осакскую ярмарку, отличали мастерство, вкус и безупречная точность в исполнении операций. На рынки попадали изящные изделия высокого качества. Как правило, знания и практические навыки ремесленника оказывались выше уровня развития техники.

Надо сказать, что подобными качествами обладали и привозные изделия, в частности китайские, ввозимые японскими торговцами с материка. В Осака в 1641 г. прибыл первый груз из Китая. Его доставили китайские купцы. С тех пор китайские торговые суда стали совершать регулярные рейсы в Японию. Большую часть груза составляли фарфор и атлас. На китайский фарфор в Осака был огромный спрос. Кроме того, японские ремесленники внимательно изучали стиль китайских росписей и часто интересовались у приезжих китайцев техникой производства того или иного заморского изделия. В частности, это касалось тончайших фарфоровых изделий, чашек и колокольчиков, тонкостенность которых определялась спецификой исходного сырья — тонкостью и просеянностью помола, плотностью и выдержанностью фарфорового «теста» и т. д. Специфика производства этих изделий в отличие от европейской состояла в том, что их расписывали не обожженными, а слегка подсушенными на воздухе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: