Галина Навлицкая - Осака

- Название:Осака

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Навлицкая - Осака краткое содержание

Автор в популярной и живой форме рассказывает о культуре, архитектуре и искусстве города, имеющего удивительно интересную древнюю и средневековую историю. Много страниц книги посвящено прошлому города каналов и мостов, нередко называемого «японской Венецией». В средневековье он — главный национальный рынок, «кухня страны», оплот военно-феодальной диктатуры. В наши дни — крупный город-порт, торгово-промышленный и административно-культурный центр Японии.

Осака - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Древняя конструктивная и пространственная концепция Сумиёси демонстрирует именно эти важнейшие направления, воплощавшиеся в культовом строительстве. Белизна камня, точно так же как и чистота двора (очищение его санива в Сумиёси), в добуддийской Японии была важнейшей категорией символизации. В дальнейшем они также играли значительную роль в синто. Храмовой двор в синтоистских сооружениях — символ божества и чистоты.

Приняв в VI в. в качестве официальной религии буддизм, Япония довольно быстро соединила его с синто. Характерной чертой новой религии стала способность к ассимилированию местных учений, в результате — мирное сосуществование буддизма и синто. При этом синтоизм сохранил свое понимание мира и мироощущение, что в дальнейшем оказало огромное влияние на развитие всей японской культуры. Через два века был принят курс рёбусинто, официально утвердивший слияние буддизма с синтоизмом. Объяснение такого взаимопроникновения двух религий было найдено довольно просто — через идентификацию синтоистских и буддийских божеств. Существование, например, «родоначальницы» синтоистского культа — богини солнца Аматэрасу не только не противоречило приходу в Японию Будды, но и рассматривалось как его видоизменение. Будда Бесконечного Света — Дайнити Нёрай — оказывался воплощением Аматэрасу-оми-ками. Это своеобразное слияние религиозных систем, сохранившее во многом характерную для синтоизма постоянную апелляцию к природе, осмысление человека через нее, обеспечило художественную общность в самых разных областях японской культуры — архитектуре, литературе, живописи, декоративных искусствах.

В конце VI в. род Сога в борьбе крупнейших родовых объединений за власть впервые использовал для победы над своими соперниками иноземную религию. В это время в Японии стали строить первые буддийские храмы: в 588 г. был сооружен Хокодзи, в 593 г. — Ситэннодзи. Строительство последнего велось под непосредственным наблюдением принца Сётоку Тайси (574–622). В последующие годы количество буддийских культовых сооружений увеличилось. За годы правления императрицы Суйко (593–628), продолжавшегося свыше тридцати лет, было построено более сорока храмов и монастырей, и среди них Хатиокадэра, Татибанадэра, Хорюдзи, Таймадзи, Дайандзи и Хориндзи, получившие в дальнейшем большую известность.

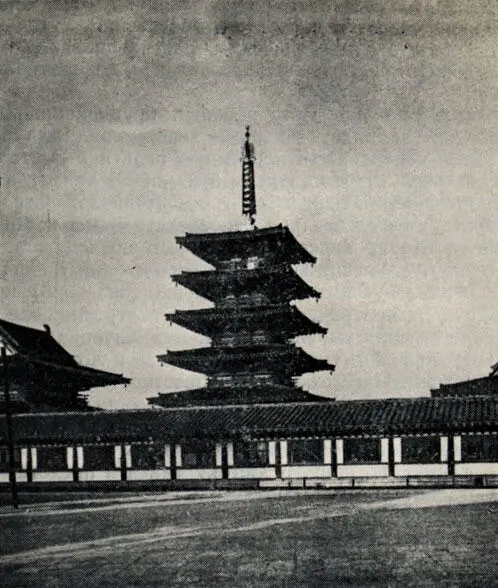

Один из первых величественных комплексов той эпохи — Ситэннодзи в Нанива. В «Нихонсёки» и документах об истории храма «Ситэннодзи хонган энги» — рассказывается, что в 587 г. по приказу Сётоку Тайси и представителей рода Сога построили пагоду — одно из первых сооружений комплекса. Вслед за ней поднялся Кондо — «Золотой павильон», расположенный на скале, на север от центра бухты. Считалось, что храм усилиями его богов охраняет страну от врагов.

Планировка комплекса очень строгая, он ориентирован с севера на юг. Культовые здания размещались в большом парке, территория которого в плане — пятиугольник с четырьмя прямыми и срезанным пятым углом. С севера на юг территория храмового парка протянулась на триста девяносто один, с востока на запад — на триста пятьдесят семь метров. Комплекс вписывался в зеленый массив точно по оси, проходящей с севера на юг через центр прямоугольника, примерно на тридцать пять с половиной метров южнее его. По краям парковой зоны, на выходе осей, пересекающихся в центре под прямым углом, располагались Восточные (Тодаймон) и Южные (Нандаймон) ворота.

Из Южных ворот можно было через парк попасть на дорогу, ведущую к Тюмон (Центральным воротам) — входу в культовый комплекс, окруженный глухой высокой стеной под черепичной крышей. В комплексе, северная и южная стороны которого равнялись семидесяти одному метру, а восточная и западная — ста семи метрам, находилось три сооружения. На севере располагалось самое большое здание — Кодо (Храм для проповедей), ниже — Кондо (Золотой павильон), а за ним дальше на юг — высокая пятилепестковая пагода. Так же как в Сумиёси, культовые сооружения казались словно нанизанными на нить и, обращенные к морю, напоминали плывущие в одном фарватере огромные красочные лодки.

На смену простым древним строениям для принесения молитв, строгим синтоистским святилищам, пришел торжественный и красочный стиль буддийских храмов и целых комплексов. В Ситэннодзи — одном из первых буддийских храмов в Японии — ритуальные сооружения расположены друг за другом по единой оси, идущей с севера на юг. Все они обращены к морю. Церемониальный двор обносили глухой оградой. При строительстве в основном стремились сохранить естественные тона дерева. В то же время появилась практика покрывать дерево красным лаком. Таким образом, характерные черты, свойственные национальным культовым сооружениям раннего периода, свободно вступили в логичное взаимодействие с атрибутами иноземной архитектуры. Введение в храмовой ансамбль такого неизвестного ранее сооружения, как пагода, павильоны с приподнятыми сложной системой кронштейнов углами крыш, не закрытый, как ранее, интерьер, а наполненный богатым декором с наличием композиционного выделения алтарной части — вот новое, что внес буддизм в культовую архитектуру древней Японии.

В городской застройке один за другим появлялись новые храмы. Нанива росла и расширялась. Ее четко расположенные кварталы с пересекающимися под прямым углом улицами украшали торжественные дворцы и не менее величественные храмовые комплексы.

Древние дворцы — Осуми но мия императора Одзина, Такацу но мия императора Нинтоку, Сибагаки но мия императора Хандзэй в Тадзии, в районе Кавати были построены задолго до сооружения древней столицы Асука (593 г.). Император Котоку в 645 г. построил в Нанива дворец Нанива Нагара Тоёсаки но мия. К сожалению, в 686 г. он сгорел. Император Сёму (724–748) в 734 г. закончил восстановление этого огромного сооружения, и в 744 г., в шестнадцатый год Тэмпё, провозгласил Нанива столицей, а дворец Нанива но мия — императорской резиденцией.

По материалам археологических исследований Токутаро Аманэ, Нанива но мия находился в районе современного квартала в Осака Хоэндзака-мати. Расположение дворцов Одзина и Тэмму, их размеры, наличие дополнительных построек, строгая ориентация дворцовых строений по странам света, точно так же как и всего остального городского массива, дают возможность представить не хаотическое, а исключительно точное, подчиненное одной определенной системе расположение кварталов. Через город с юга на север проходила широкая дорога. Она делила Нанива на две почти равные части. Северная ее часть представляла более компактный массив с богатыми резиденциями, концентрировавшимися вокруг дворцов императоров. Фактически этот привилегированный район города был изолирован от остальной застройки, и основная дорога, идущая с юга, от моря, упираясь в нее, здесь и заканчивалась. Была ли северная часть отделена от города глухой стеной или хотя бы рвом — мы не знаем, точных сведений об этом не сохранилось.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: