Борис Акунин - Лекарство для империи. История Российского государства. Царь-освободитель и царь-миротворец

- Название:Лекарство для империи. История Российского государства. Царь-освободитель и царь-миротворец

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство АСТ

- Год:2021

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-082579-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Акунин - Лекарство для империи. История Российского государства. Царь-освободитель и царь-миротворец краткое содержание

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЕМ ШАЛВОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЯ ШАЛВОВИЧА.

Восьмой том проекта «История Российского государства» можно было бы назвать «Зигзаги», потому что политика описываемого периода (1855–1894) делает крутые виражи. До краха империи и гражданской войны еще далеко, но в русском небе уже посверкивают зарницы будущей грозы и льется первая кровь. Эпоха Александра II и Александра III дает ответ на вопрос: почему всё вышло так, как вышло.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Лекарство для империи. История Российского государства. Царь-освободитель и царь-миротворец - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поэтому процесс развивался небыстро.

Этапы российской «революции сверху» были в точности такими же, как при другой Перестройке, случившейся в конце ХX века: сначала «перестановки в Политбюро», затем артподготовка Гласности и лишь потом сами реформы.

Кадровая замена происходила постепенно и растянулась на несколько лет, причем проводилась мягко, с раздачей наград и часто с назначением на какие-нибудь пышные, но не слишком значимые должности. Тем не менее к концу пятидесятых годов состав правительства полностью переменился. Ушли председатель Комитета министров граф Чернышев, министр внутренних дел Бибиков, министр путей сообщения граф Клейнмихель, непотопляемый канцлер Нессельроде, князя В. Долгорукова перевели из военных министров на пост шефа жандармов. Даже лучший из николаевских бюрократов министр государственных имуществ граф Киселев, все равно ассоциировавшийся с прежним режимом, был отправлен послом в Париж.

Это не означало, что правительство теперь состояло из реформаторов — им пока взяться было неоткуда. Большинство новых министров мало чем отличались от прежних и заняли свои посты ненадолго. Но дорога была расчищена.

Другим симптомом перемены государственного климата была широкая амнистия 1856 года, коснувшаяся жертв николаевских репрессий: декабристов, участников Польского восстания, петрашевцев. Этим жестом милосердия в России традиционно начиналась всякая либеральная эпоха.

Дальше — больше.

Было разрешено свободно ездить за границу и учиться в иностранных университетах. Вышло дозволение печатать ранее запрещенные книги — в последний период николаевского правления цензура доходила уже до совершенного маразма.

В 1856 году, выступая перед московским дворянством, взволнованным слухами о скорой отмене крепостничества, государь сказал: «Я убежден, что рано или поздно мы должны к этому прийти. Я думаю, что вы одного мнения со мною, следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу». Эти слова произвели впечатление разорвавшейся бомбы: преисполнили ужаса одних и восторга других.

Но плана реформ по-прежнему не было. Особенно пугала государя самая грандиозная и самая трудная из них: крестьянский вопрос. В свое время к этому крепкому орешку подступались и Екатерина, и Александр I, и даже Николай, но разгрызть его не решились — боялись лишить престол поддержки дворянства.

В конце концов верховная власть сделала то, что предлагал Герцен: «дало вольную речь» обществу. И тому действительно нашлось, что сказать.

Впервые в российской истории решение большой государственной проблемы стало предметом общественного обсуждения. Лучшие умы России развернули дискуссию о том, как провести реформу, не разорив ни крестьянства, ни дворянства.

Поначалу в стране, непривычной к гласности, возникла мода на составление докладных записок и проектов, которые адресовались снизу вверх. Мы видели, как этим способом выдвинулись П. Валуев и Н. Милютин. Было и множество других прожектеров, разного качества и уровня.

Текст подобных деклараций часто переписывался, ходил по рукам, обсуждался. В прежние времена подобная активность закончилась бы плохо, а теперь это было в порядке вещей.

Одной из первых ласточек стала «Записка об освобождении крестьян», составленная К. Кавелиным, который был наставником самого цесаревича — нечто раньше совершенно невообразимое. Либеральный профессор доказывал, что крестьян нужно не только освободить, но и закрепить за ними землю, которую они обрабатывают, а для помещиков, чтоб не обанкротились, надобно предусмотреть денежную компенсацию, причем разработать ее схему обязано правительство. Записка вызвала настоящую бурю среди консервативного дворянства, ибо исходила от человека, близкого к царской семье. Умеренные предложения Кавелина (которые вскоре будут реализованы) в 1858 году показались скандальными. Царю пришлось уволить наставника, а вслед за тем Кавелина убрали и из университета.

Но к этому времени общественная дискуссия вышла уже на иной уровень, поскольку в нее включилась пресса. Как раз в 1858 году цензура разрешила журналам публиковать статьи по крестьянскому вопросу — по мысли властей, гласность должна была подготовить общественное мнение к реформе.

Политическое влияние периодических изданий, находящихся в частных руках, давно уже привычное для Европы, в России было явлением новым. При отсутствии каких-либо форм народного представительства, да после десятилетий жесткой цензуры звезды новоявленной гласности и органы, где они печатались, быстро обрели огромное значение.

По поводу главного вопроса — отмены крепостничества — в среде пишущих и думающих людей поначалу царило согласие. Даже весьма умеренный «Русский вестник» М. Каткова, впоследствии рупор реакции, был за «эмансипацию». Давний оплот прогрессистов журнал «Современник» в условиях цензурного облегчения переживал период расцвета. Редактор Н.А. Некрасов не только печатал известных писателей — Тургенева, Толстого, Гончарова, — но и привлек к сотрудничеству радикальных критиков российской действительности вроде Н. Чернышевского и Н. Добролюбова.

Очень скоро публицистам этой волны стало тесно в рамках одного лишь «крестьянского вопроса». Стали появляться статьи о необходимости переустройства всего общества и государства. Некоторые из них могли быть восприняты как призыв к революции.

Так российское правительство сделало для себя неприятное открытие: гласность — штука опасная, дай ей палец — откусит руку. Особенно государственных мужей встревожил восторг, с которым опасные идеи впитывало юношество, прежде всего студенты и гимназисты.

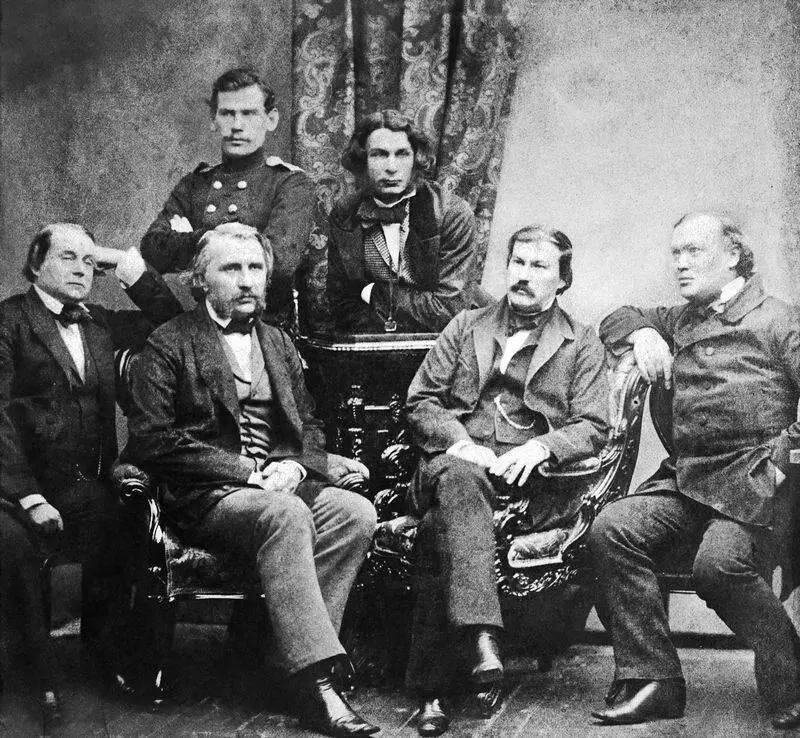

«Звезды» журнала «Современник». Фотография

(Слева направо: наверху Лев Толстой и Дмитрий Григорович; внизу — Иван Гончаров, Иван Тургенев, Александр Дружинин, Александр Островский)

Смелые речи зазвучали и на всякого рода публичных мероприятиях, банкетах, благотворительных обедах. Десятью годами ранее, в 1848 году, точно так же началась революция в Париже — память об этом была свежа.

Государь и его советники пришли к выводу, что общественной активности по поводу реформ, пожалуй, уже достаточно, и совершили — по неопытности — серьезную ошибку: запретили публикацию статей на какие-либо общественно-политические темы, кроме «крестьянского вопроса». Когда джинн выпущен из бутылки, подобные меры уже не работают, они только переводят прогрессивную часть общества в оппозицию к власти. Эта аксиома тогда проявилась в России впервые и дала свои всходы несколько лет спустя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: