Михаил Вострышев - Русский Гамлет. Трагическая история Павла I

- Название:Русский Гамлет. Трагическая история Павла I

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Родина

- Год:2021

- ISBN:978-5-00180-288-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Вострышев - Русский Гамлет. Трагическая история Павла I краткое содержание

В книге Михаила Вострышева, основанной на подлинных фактах, дается многогранный портрет самого загадочного русского императора, не понятого ни современниками, ни потомками.

Русский Гамлет. Трагическая история Павла I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Среди доморощенных офицеров Павел Петрович особенно отличал за строевую выправку барона Штейнвера, о котором говорил: «Этот будет у меня таков, каким был Лефорт у Петра Великого». Появился и новый любимчик — худородный дворянин Алексей Андреевич Аракчеев, неутомимый в строевой муштре и заучивании артиллерийских артикулов. Портрет последнего хлесткими штрихами набросал Н.А. Саблуков: «По наружности он походил на большую обезьяну в мундире. Он был высок ростом, худощав и жилист, в его складе не было ничего стройного, так как он был очень сутуловат и имел длинную тонкую шею, на которой можно было изучать анатомию жил и мышц. Сверх того, он странным образом морщил подбородок. У него были большие мясистые уши, толстая безобразная голова, всегда наклоненная в сторону. Цвет лица его был нечист, щеки впалые, нос широкий и угловатый, ноздри вздутые, рот огромный, лоб нависший. Наконец, у него были впалые серые глаза, и все выражение его лица представляло странную смесь ума и лукавства».

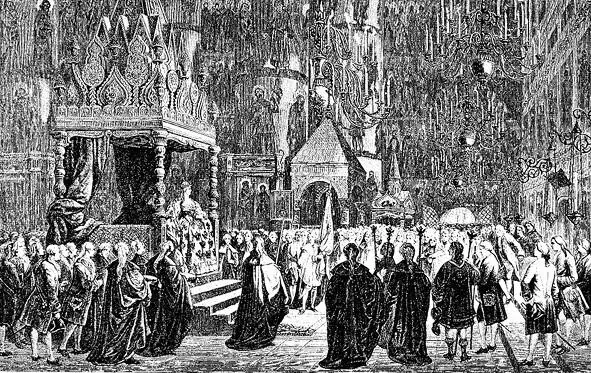

Венчание на царство Екатерины II

Для военных учений в Павловском соорудили небольшую крепость, а в гатчинские пруды запустили флотилию мелких суденышек. Павла Петрович окружали не только мелкие суда, но и мелкие своекорыстные люди.

Один из любимцев великого князя граф Ростопчин писал российскому послу в Лондоне графу Воронцову, что ничего не может быть более противно, чем благосклонность Павла Петровича. По его словам, великий князь сидит в Павловске с головой, набитой химерами, окруженный людьми, самый честный из которых заслуживает виселицы.

По сравнению с Зимним дворцом и Царским Селом, где все дышало роскошью, весельем и флиртом, в великокняжеских поместьях жизнь протекала суровая и однообразная. Уныние уже наступало при въезде в Гатчину, где путника встречал прусский шлагбаум, окрашенный полосами в черный, красный и белый цвета, и одинокий стражник, наряженный в допотопный прусский мундир. Далее среди болот и лесов виднелись невзрачные казармы и крестьянские поля. Ни тебе нарядных дам, сидящих в античных мраморных ротондах, ни развеселого театра, ни диковинного зверинца. Скромная обстановка Гатчинского дворца вызывала презрительную улыбку екатерининских вельмож, каждый из которых жил куда в большей роскоши.

Но окрестные крестьяне были довольны своим господином. Он устроил для них школу, больницу, содержал на свой счет местное духовенство, ссужал деньгами бедных, содействовал возникновению стеклянного и фарфорового заводов, суконной фабрики, заступался за местное население в судах.

Павла Петровича, в отличие от матери, можно назвать идеальным помещиком. Другое дело, полководцем он оказался никудышным, что подтверждало взлелеянное им гатчинское войско. Но оно и создавалось не умом цесаревича, а его взбалмошными чувствами, как молчаливый протест против военной доктрины Екатерины. Увлечение прусским покроем одежды — это не такое уж страшное зло по сравнению с разбазариванием государственных денег екатерининскими вельможами. Но плохо другое — Павел Петрович все более становился затворником. Он вынашивал мысли, как следует царствовать не в делах или беседах с опытными государственными мужами, а в полном одиночестве, советуясь лишь со своими многочисленными обидами на императорский двор и кодексом рыцарской чести, усвоенным им по трогательным историческим повествованиям.

«Донесу вам, — пишет князю А.Б. Куракину из Гатчины С.И. Плещеев, — что образ жизни нашей неподвижен и непременен, как столб. Верховный выезд, батальонное учение, вахтпарад, прогулка пешая и в повозках, вечерняя посиделка составляют ежедневное наше упражнение. Гостей никого не принимаем, и из круга своего не выходим никогда. Что творится в мире, никто из нас ничего не знает. Когда же что и сведаем, то не всегда верно и опосля всех… Одним словом, мы посвятили себя строгому уединению и довольно оттого все одичали».

Появилась среди немногочисленных друзей Павла Петровича и женщина — Екатерина Ивановна Нелидова (1757–1839), попавшая в фавор в 1791 году. Благодаря прирожденному остроумию и умению вести серьезную откровенную беседу, она завладела душой наследника, между ними установилось нечто вроде платонической любви. Ее стали называть нравственным другом цесаревича. Мария Федоровна поначалу к ней не ревновала. Нелидова, хоть безупречно танцевала и обладала артистическим талантом, но была на редкость некрасива: маленькие подслеповатые глаза, рот до ушей, длинная талия, короткие и кривые ноги. Павла Петровича это не остановило, он, как дитя, привязался к нравственному другу. Начались семейные скандалы, и только сама Нелидова восстановила мир в великокняжеской семье, удалясь в 1793 году в Смольный монастырь, где некогда воспитывалась. Тем не менее, по просьбе цесаревича она время от времени появлялась в Гатчине и скрашивала в беседах его затворническую жизнь.

Единственное, за что уважало окружение императрицы великокняжескую чету — это плодовитость. В отличие от своих предшественников из Дома Романовых, как, впрочем, и царей Дома Рюриковичей, Павел Петрович с Марией Федоровной подарили миру девятерых здоровых детей: Александр (1777–1825), Константин (1779–1831), Александра (1783–1801), Елена (1784–1803), Мария (1786–1859), Екатерина (1788–1818), Анна (1795–1865), Николай (1796–1855) и Михаил (1798–1849). Лишь дочь Ольга (1792–1795) скончалась в младенчестве.

Но дети жили отдельно от родителей, у бабушки. Александр и Константин лишь раз в неделю приезжали к отцу, чтобы покомандовать гатчинскими батальонами. Положение изменилось в 1795 году, когда им, полюбившим военные маневры и парады, разрешили в летнее время посещать Гатчину четыре раза в неделю.

Старший сын Александр, женившийся в 1793 году на Елизавете (принцессе Луизе-Марие-Августе Баденской), из сына все более превращался в соперника. Екатерина решила осуществить заветную мечту и назначить своим преемником, минуя сына, послушного старшего внука. Шведский посол граф Стединг 29 ноября 1793 года отправляет в Стокгольм шифрованную депешу, в которой сообщает, что Павел Петрович продолжает вести себя очень плохо и с каждым днем теряет во мнении не только высшего света, но и народа. Он проникся ревнивой ненавистью к своему старшему сыну, на которого действительно обращены все взгляды, и которому императрица оказывает знаки исключительного расположения.

В 1794 году Екатерина объявила Государственному совету о намерении «устранить сына своего Павла от престола, ссылаясь на его нрав и неспособность». Но самодержица неожиданно встретило хотя и робкое, но противодействие, ведь люди привыкли за тридцать с лишним лет видеть единственным наследником Павла Петровича. Рассудив, что проживет еще долго, императрица не стала пороть горячку. Лучше неторопливо, но неуклонно идти к намеченной цели, постепенно подготавливая России к мысли о новом цесаревиче.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: