Клод Каэн - Турция до османских султанов. Империя великих сельджуков, тюркское государство и правление монголов. 1071–1330

- Название:Турция до османских султанов. Империя великих сельджуков, тюркское государство и правление монголов. 1071–1330

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-5526-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Клод Каэн - Турция до османских султанов. Империя великих сельджуков, тюркское государство и правление монголов. 1071–1330 краткое содержание

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Турция до османских султанов. Империя великих сельджуков, тюркское государство и правление монголов. 1071–1330 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

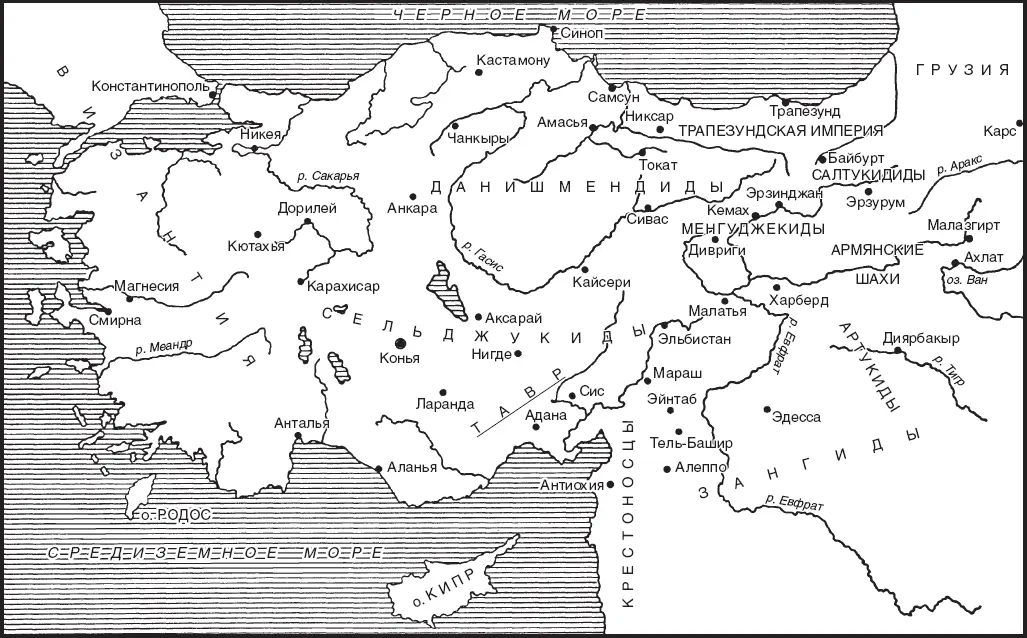

Анатолия в XII веке

Так или иначе, верно одно: если мусульманские авторы продолжали употреблять название Рум/Рим (с политической точки зрения больше не соответствовавшее своему значению) по отношению к Малой Азии, а позже к государству, созданному там Сельджукидами, то западные авторы, со своей стороны, начиная, по меньшей мере, с крестового похода Барбароссы, говоря об этой стране, употребляли название Туркия/Турция – слово, которое они не применяли ни к одной другой территории, находившейся под владычеством тюрков. Таким образом, ясно, что, как бы ни оценивался тюркский характер Малой Азии и какие бы ошибки ни делались в определении границ Туркии, этот турецкий аспект воспринимался современниками как особая идентичность, присущая ей в целом. В действительности, как будет показано в другом контексте, в домонгольский период этот турецкий аспект не проявлял себя по-настоящему среди всего туркменско-мусульманского населения Малой Азии. Однако это не значит, что можно отбросить общее впечатление, создававшееся у иностранцев только на том основании, что те, кто находился внутри, более живо воспринимали различия между отдельными составляющими собственного народа, чем их общность в сравнении с другими.

С учетом сказанного необходимо теперь заняться рассмотрением некоторых наиболее существенных деталей и попытаться более точно идентифицировать черты феномена под названием «отуречивание».

Первым делом, с географической точки зрения, вероятно, что не везде отуречивание происходило с одинаковой интенсивностью. Как видно из летописей, которые в основном повествуют об инцидентах на границах, существенное отуречивание имело место повсюду вдоль границ турецких владений с греками на севере и западе и с армянами на юге и востоке (грузин, со своей стороны, сильнее беспокоила более открытая граница с Азербайджаном, чем труднопроходимые горы, отделявшие их от Малой Азии). Не вызывает сомнений, что имеется целый ряд эпизодов, напоминающих тем, кто не уверен, что турецкие поселения существовали и во внутренних районах. Тем не менее факт остается фактом, что истинно турецкий элемент в основном группировался на границах, возможно, спонтанно, а в каких-то конкретных случаях, возможно, благодаря организованному движению населения. Иногда случается, что названия мест, приводимые византийскими авторами в турецком варианте, предполагает, что там не осталось никого из тех, кто помнил его исконный вариант.

Различия, которые описаны здесь, сразу же показывают, что проблема являлась, по меньшей мере, столь же социальной, сколь и этнической. Когда западные авторы говорят о Турции, они определенно имеют в виду, помимо всего прочего, открытые территории, занятые туркменами, с которым им приходилось сталкиваться в битвах и под которыми – если правильно обобщать этот термин – они понимали кочевое арабское население, иногда называемое бедуинами. В городах дело обстояло иначе, о чем мы вкратце поговорим.

Отуречивание открытых территорий обеспечивали главным образом туркмены. Помимо них там имелось коренное сельское население, и обычно оно составляло значительное большинство, хотя процент, естественно, был разным в зависимости от региона. Не все местные жители бежали или были перебиты, многие, кто добровольно, кто по принуждению, оставались жить в Каппадокии, Армении, по границам Анатолийского нагорья и в других местах. В западных приграничных зонах византийцы часто, одержав победу, отводили их, создавая своего рода необитаемые районы (и таким образом повышая значимость туркменов), но иногда сельджуки тоже уводили их с собой и переселяли при условии, что этим людям была гарантирована стабильность. Главный и самый сложный вопрос – это понять, как эти туркмены вписываются в сельджукский период. Были ли они исключительно кочевниками, или дело уже обстояло иначе? Как было отмечено, для современных турецких ученых этот вопрос имеет решающее значение, возможно чрезмерное, тем более что даже в Центральной Азии существовали модификации кочевничества (хотя вероятно, что среди эмигрантов оттуда оседлых было меньше, чем остальных). Более того, среди кочевников необходимо различать тех, кто совершает длинные переходы с верблюдами, которых в Малой Азии было не так много, и сезонных мигрантов со стадами овец, часто связанных с определенными деревнями в зависимости от времени года, которые наверняка были более многочисленны. Были ли там оседлые группы, которые стали обрабатывать землю? Путешественники описывают турков исключительно как пастухов-кочевников, но, несомненно, они просто применяют это название только к тем, кто оставался кочевниками, не включая тех, кто перестал ими быть. По той же причине могут оказаться субъективными выводы, сделанные на основании описаний всевозможных сражений, которые создают впечатление о турках как о населении, постоянно готовом тронуться в путь. В любом случае мы знаем, что среди туркменов были лесничие и резчики по дереву, занятия которых являлись если не сельским хозяйством, то не одним лишь скотоводством. То же самое относилось и ко многим туркменам в городах Тавра, до сих пор покрытых обширными лесами, и, возможно, к тем, кого назвали Agach-eris (агациры), с которыми мы вскоре встретимся снова. Чистое кочевничество было редкостью, и почти везде существовал симбиоз кочевого скотоводства и оседлого земледелия. Действительно, последним в основном занимались коренные жители, но нельзя исключить, что в отдельных районах среди них уже было много турков.

Записи о вакуфе и другие документы XIII века, которыми мы располагаем, и еще более многочисленные источники, относящиеся к XIV веку (до сих пор слишком мало из них опубликовано), могли бы пролить свет на этническое смешение этих людей, и в отдельных удачных случаях благодаря им было бы возможно проследить хронологически процесс исламизации и отуречивания. Необходимо только быть осторожным и делать различия между регионами. В частности, заметим, что в большинстве случаев в соседствовавших с городами деревнях и земельных участках, чьи владельцы или пользователи были кочевниками, процесс исламизации, вероятно, проходил быстрее, чем в отдаленных сельских районах. С учетом сказанного следует заметить, что в связи с собственностью, полученной в качестве вакуфа в окрестностях Коньи в 598 (1201) году, Алтун-Аба упоминает большое количество «неверных». Однако деревни и владения, на которые он ссылается, носят смешанные названия, и выводы, сделанные на их основании, будут весьма неточными, поскольку в деревне с исконным названием могли обитать турки как остававшиеся там, так и переселенные, а название могло быть просто именем владельца или одной из национальных групп. Тем не менее взятая в целом такая комбинация существенна. Похожее впечатление создается при прочтении записей о вакуфе, сделанных в середине века Каратаем к югу от Кайсери. Более определенные сведения предоставлялись в тех случаях, когда упоминалась не деревня или целое владение, а индивидуальный участок земли. Тогда в целом, а в случае городов всегда, оказывается, что наряду с мусульманами среди жертвователей были и христиане. Тем не менее нет причин сомневаться в правильности впечатлений путешественников в отношении того, что на открытых территориях подавляющее большинство настоящих крестьян составляли христиане. О них мы еще поговорим.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Иван Божерянов - Великая разруха Московского государства, 1598–1612 гг. [с иллюстрациями]](/books/1102372/ivan-bozheryanov-velikaya-razruha-moskovskogo-gosudar.webp)