Сборник статей - Феномен ГУЛАГа. Интерпретации, сравнения, исторический контекст

- Название:Феномен ГУЛАГа. Интерпретации, сравнения, исторический контекст

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-6044208-7-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сборник статей - Феномен ГУЛАГа. Интерпретации, сравнения, исторический контекст краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Феномен ГУЛАГа. Интерпретации, сравнения, исторический контекст - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рис. 1.1. Двое бывших заключенных ГУЛАГа узнают друг друга по одинаковым чемоданам. Кадр из фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…» (Александр Прошкин, 1987)

Очевидно, что столь значительные перемещение из Гулага в не-Гулаг были важным каналом взаимодействия этих двух частей советского общества. Эти передвижения, как считает Г. Алексопулос, означали, что «мир Гулага и не-Гулага регулярно взаимодействовали и что сталинская система принудительного труда воздействовала на советское общество многими способами» [Alexopoulos 2005: 306]. К аналогичным выводам приходит исследователь феномена «зазонников» – заключенных, которым позволялось жить вне лагерей [Barenberg 2009] [35] С. Барнс отмечает аналогичную практику в Карлаге [Barnes 2011: 44].

. Эта санкционированная властями (чаще местными, реже центральными) практика в отдельные периоды получала широкое распространение. С одной стороны, она была вызвана экономическими причинами. С другой – являлась легализацией фактически существовавшего тесного взаимодействия Гулага и не-Гулага.

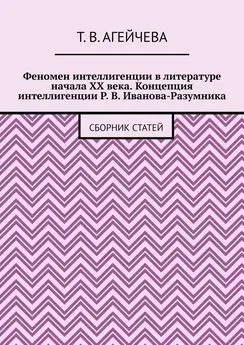

Рис. 1.2. Заключенные и вольнонаемные работники на месте строительства железной дороги Чум – Лабытнанги, 1954 (Общество «Мемориал»)

«Зазонники», жившие и работавшие вне лагерных зон, представляли собой наиболее полное воплощение приоритета экономических интересов Гулага над политическими и режимными предписаниями. По своему статусу к ним приближались так называемые «бесконвойные», «расконвоированные» – заключенные, жившие в лагерях, но свободно передвигавшиеся за пределами лагерей на различных производственных объектах [Bell 2013]. В исследованиях по экономике принудительного труда фиксируется распространенность такого явления, как совместная работа заключенных и вольнонаемных работников на многочисленных предприятиях НКВД – МВД и других министерств [Bell 2018: 39]. В 1950 году МВД выделял другим ведомствам четверть заключенных лагерей и колоний [ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 326. Л. 25, 31]. Значительным было и встречное движение. В первом полугодии 1950 года в основном производстве и капитальном строительстве МВД (без вольнонаемного состава лагерей) было занято 662 тысячи вольнонаемных, около 40 % общей численности работающих на объектах МВД [История сталинского Гулага 2004, 3: 36].

Эта последняя цифра напоминает нам о том, что важным каналом взаимодействия Гулага и не-Гулага являлось наличие в стране значительной по размерам группы населения, обслуживающей работу карательной и лагерной системы. По своему статусу служащие Гулага находились на одной из низших ступеней в советской карательной системе. Неблагоприятные условия службы в отдаленных, плохо пригодных для жизни регионах были незавидными. Не случайно руководителями лагерных подразделений периодически назначались чекисты и чиновники, осужденные за служебные злоупотребления или попадавшие в опалу. Охрана лагерей формировалась путем мобилизации. Охранников постоянно не хватало, что, как известно, породило такое явление, как «самоохрана» – использование в качестве охранников заключенных из числа уголовников. Служащие лагерной системы получали специфический профессиональный и жизненный опыт, который может рассматриваться как социальный результат взаимодействия Гулага и не-Гулага. Характерными чертами этого опыта были привычка к насилию и злоупотреблению властью, тесное взаимодействие с уголовным миром и усвоение его принципов «поддержания порядка» [Эпплбаум 2015: гл. 13; Хейнцен 2008; Захарченко 2013: 451–461] [36] О слабостях немногочисленных мемуаров гулаговских служащих как исторического источника см. [Hooper 2013].

.

Наличие многочисленных каналов, соединявших Гулаг и не-Гулаг, передвижение между ними десятков миллионов людей, активные контакты лагерного и нелагерного населения в силу экономической необходимости позволяют предполагать, что воздействие Гулага на советское общество, советскую политическую и экономическую системы было значительным. Главная сложность, однако, заключается в том, чтобы выявить конкретные параметры и признаки, по которым можно судить о влиянии Гулага.

Гулаг как модель

В 1930–50-е годы Гулаг стал важнейшим фактором развития советской системы, что лучше всего изучено на примере интенсивной экспансии экономики принудительного труда. Многочисленные данные позволяют рассматривать включенность экономики Гулага в советскую экономическую систему как абсолютную, а не фрагментарную. Иначе говоря, лагерный принудительный труд не представлял собой изолированный сектор советской экономики, а был встроен в нее как важнейший и необходимый элемент. Накануне смерти Сталина Министерство внутренних дел СССР являлось крупнейшим строительным ведомством. Оно осваивало не менее 10 % общесоюзных капитальных вложений. По многим важнейшим видам промышленной продукции экономика МВД занимала лидирующие или исключительные позиции. После войны МВД сосредоточило в своих руках всю добычу золота, серебра, платины, кобальта. В 1952 году МВД обеспечивало производство примерно 70 % олова и трети никеля и т. д. По плану 1953 года вывозка деловой древесины и дров предприятиями МВД должна была составить более 15 % от общесоюзной [История сталинского Гулага 2004, 3: 41–44]. Такие масштабы экономики Гулага свидетельствовали о том, что она неизбежно была тесно связана с экономикой не-Гулага. Между ними происходил постоянный обмен ресурсами.

Наличие значительных контингентов подневольных рабочих поддерживало мобилизационный характер советской экономики. Правительство и отраслевые министерства постоянно обращались к заключенным как к ресурсу для решения срочных задач в неблагоприятных условиях. Наличие такого ресурса позволяло игнорировать экономические стимулы развития, способствовало распространению чрезвычайных командно-административных методов управления. Широкое применение принудительного труда сдерживало развитие социальной инфраструктуры: лагерные бараки заменяли нормальное жилье, лагерная медицина – регулярную систему здравоохранения [Alexopoulos 2017] [37] См. также статью Д. Хили в настоящем издании.

. Массовые аресты и расстрелы сокращали трудовой потенциал страны. Были уничтожены, умерли раньше срока или превратились в инвалидов миллионы мужчин и женщин трудоспособного возраста, многие из которых обладали значительным уровнем квалификации. Только часть образованных кадров использовалась в Гулаге по назначению (известный пример – так называемые «шарашки» [38] См. статью А. Сиддики в настоящем издании.

). Инженер, направленный с лопатой на тяжелые земляные работы, был обычным явлением на хозяйственных объектах НКВД – МВД. Общий низкий уровень профессиональной подготовки лагерной рабочей силы при ее многочисленности и доступности тормозил механизацию производства. Распространение принудительного труда являлось важным фактором реализации многочисленных амбициозных, но экономически несостоятельных мегапроектов. Многие из них в разное время с легкостью начинались, но не доводились до конца. Это явление стало одним из наиболее ярких примеров высокой ресурсозатратности как экономики Гулага, так и советского народного хозяйства в целом [Gestwa 2010; Mildenberger 2000; Рогачев 2000].

Интервал:

Закладка: