Александр Козлов - Древнейшая история Московского края. Мифы и реальность

- Название:Древнейшая история Московского края. Мифы и реальность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-517-08971-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Козлов - Древнейшая история Московского края. Мифы и реальность краткое содержание

Древнейшая история Московского края. Мифы и реальность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В первое послереволюционное десятилетие особую роль в изучении Москвы сыграли краеведческие организации. Сергей Константинович Богоявленский в рамках Общества изучения Московской губернии собирал материалы к археологической карте Московской губернии. К сожалению, полностью этот справочник опубликован не был. Большой объём работы в двадцатых годах был проделан обществом «Старая Москва». Аполлинарий Михайлович Васнецов возглавил это объединение в 1919 г. Его доклады в числе прочего посвящались и наблюдениям за земляными работами в городе. Среди замеченных им объектов – остатки укреплений Белого города у Сретенских ворот, деревянный мост на Ленивке, белокаменная облицовка плотины Неглименского пруда, музеефицированная ныне в Музее археологии Москвы, ярусы древних мостовых на Тверской. Пётр Николаевич Миллер сменил Васнецова на посту председателя общества в 1923 г. П.Н. Миллер обратил внимание именно на археологические находки, сделанные в ходе разнообразных земляных работ: изразцы, глиняные подсвечники, трубки, помадные банки, опубликовав в 1928 г. статью «Московский мусор». Отражением растущего интереса к археологической проблематике стало открытие в 1922 г. на факультете общественных наук Московского отделения археологии, где преподавали профессоры Юрий Владимирович Готье и Василий Алексеевич Городцов. Из первого поколения советских археологов большинство москвичей прошло школу Городцова.

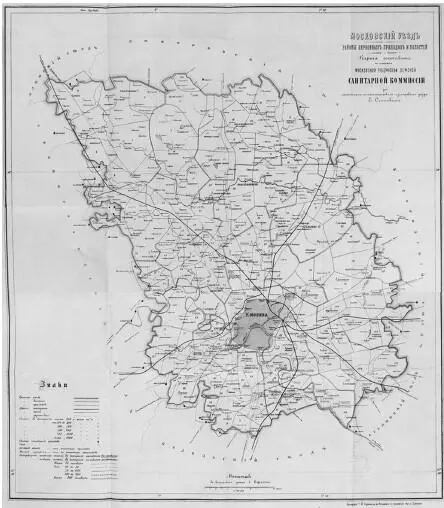

Карта Московского уезда. 1849 год.

Новая страница в археологии Москвы была связана со строительством первой очереди метрополитена. В июне 1931 г. Пленум ЦК ВКП (б) принял решение о строительстве метрополитена, и с марта 1932 г. начались земляные работы на первом радиусе («Парк культуры» – «Сокольники»), завершённые к маю 1935 г. В число работников были включены группы историков-архивистов и археологов. Их привлекли, в первую очередь, из прагматических резонов: требовались сведения о качестве проходимых грунтов, а в открывшиеся полости (при разрытиях открытым способом нашли более ста старых колодцев, фундаментов зданий и т. п.) уходил дорогостоящий бетон. К тому же в 1934 г. вышло постановление ВЦИК и СНК СССР «Об охране археологических памятников».

Руководство работами доверили Артемию Владимировичу Арциховскому, которого с полным основанием можно назвать основоположником современного научного изучения археологии Москвы. В состав археологической бригады вошли учёные Сергей Владимирович Киселёв и Алексей Петрович Смирнов, впоследствии ставшие классиками советской археологии. Активную роль в раскопках сыграл и историк Николай Михайлович Коробков. Им же была написана первая книга о работах на Метрострое «Метро и прошлое Москвы», изданная в 1935 г. Первой научной книгой по археологии Москвы стала итоговая публикация «По трассе первой очереди Московского метрополитена. Архивно-исторические и археологические работы академии в 1934 году» (М.-Л., 1936).

Хотя в предвоенный период археологические исследования затормозились, московская школа археологии уже сложилась, над ней неформально «шефствовали» сначала В.А. Городцов, а затем его ученик A.B. Арциховский, который, возглавив кафедру археологии исторического факультета МГУ, ввёл в изданный тогда учебник археологии раздел по археологии Москвы. Периоды «героических штурмов» московских древностей сменяли долгие годы затишья. В результате, хотя общее поступательное движение продолжалось, развитие археологии Москвы разделилось на два потока: полевые работы, зачастую связанные с вынужденными, под давлением обстоятельств, обширнейшими вскрытиями, и фундаментальные аналитические научные исследования разведочного и отчасти охранного характера.

На следующем этапе, ближе к 70-м годам, роль организатора археологических исследований в Москве перешла к Музею истории и реконструкции Москвы, где отделом археологии руководил Александр Григорьевич Векслер, ставший впоследствии первым главным археологом Москвы. Особую роль сыграл организованный им в музее кружок школьников: большинство нынешних исследователей Москвы прошли через него. Александр Григорьевич силами участников кружка (сейчас бы их назвали волонтёрами) проводил наблюдения за вскрытиями культурного слоя города и собирал материал для новой археологической карты. А.Г. Векслер был участником важнейшей научной дискуссии о времени основания Москвы, прошедшей в 60-е годы. Он поддержал гипотезу о появлении города в XI веке. Археолог Музеев Кремля Н.С. Шеляпина (Владимирская) и известный археолог М.Г. Рабинович присоединились к этой точке зрения. Их оппоненты: Д.А. Беленькая, А.В. Куза, Р.Л. Розенфельдт, Т.В. Равдина – считали, что город не мог появиться ранее середины XII века, то есть возник незадолго до даты первого упоминания о Москве.

Следующее поколение московских археологов: Л.А. Беляев, Т.Д. Панова, Н.А. Кренке и С.З. Чернов – в 1980-е годы продолжили традицию проведения научно значимых археологических раскопок с последующими яркими публикациями. Особо следует отметить исследования Л.А. Беляевым в Даниловом монастыре в 1983–1989 гг. В самом монастыре были обнаружены остатки двух храмов середины XVI и XVII вв., а также участки некрополя более раннего периода. Но самое главное: около монастыря были найдены поселения конца Х – XI вв., продолжавшие существовать и в XII–XIII вв., что по-новому осветило начало славянской колонизации московской территории.

С началом перестройки сильную общественную тревогу вызвало раскрытие в ходе строительных работ белокаменных опор Кузнецкого моста (архитектор Ухтомский) в 1987 г. и Воскресенских ворот на Красной площади в 1988 г., произведённые без организации археологических исследований. Острый конфликт, возникший между строителями и заинтересованной общественностью, привлёк внимание прессы и всего города. Для организации охранных археологических исследований, как говорили тогда, в составе Института археологии Российской академии наук была создана Московская археологическая экспедиция. Исполкомом Моссовета (преемником которого является Правительство Москвы) были приняты постановления о сохранении археологического наследия, для чего было создано специальное археологическое подразделение – Центр археологических исследований, руководимый главным археологом Москвы А.Г. Векслером . Организованные правительством Москвы в 1993–1995 гг. раскопки на Манежной площади, где было исследовано более 30 тыс. кв. м, дали выдающиеся результаты. Институт археологии Российской академии наук и Музей Московского Кремля в 2007 г. впервые за многие годы провели полномасштабные раскопки в Тайницком саду Московского Кремля на площади более 800 кв.м.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Московского царства. От основания Москвы до раскола [= Забытая история Московии. От основания Москвы до Раскола]](/books/140705/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-moskovskogo-carstv.webp)