Михаил Мельтюхов - Советско-польские конфликты 1918—1939 гг.

- Название:Советско-польские конфликты 1918—1939 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-00180-586-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Мельтюхов - Советско-польские конфликты 1918—1939 гг. краткое содержание

После 1918 г. Польша и Советский Союз оказались противниками в борьбе за влияние в Восточной Европе. Из книги читатель узнает о том, как началась советско-польская война 1919—1920 гг., почему Красная армия не смогла взять Варшаву, как был заключен и выполнялся Рижский договор 1921 г. В книге подробно показано советско-польское соперничество в период 1930-х годов. Основное внимание уделено началу Второй мировой войны – событиям сентября 1939 года. Доступные ныне архивные документы позволили подробно описать Польскую кампанию Красной армии 1939 г. Автор полагает, что и Польша, и СССР отстаивали свою собственную правду, какой бы надуманной она ни казалась нам ныне.

Книга предназначена не только для специалистов, но и для всех любителей вдумчивого чтения, интересующихся историей своей страны.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Советско-польские конфликты 1918—1939 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Контрудар на Украине

Как уже отмечалось, еще 26 апреля Политбюро ЦК РКП(б) решило перебросить на Юго-Западный фронт часть войск с Кавказского фронта и ускорить перевозку запасных частей [151]. В мае 1920 г. Юго-Западный фронт получил более 41 тыс. человек пополнения. Одновременно на Юго-Западный фронт перебрасывалась с Северного Кавказа 1‐я Конная армия (командующий С.М. Буденный, члены РВС армии К.Е. Ворошилов и Е.А. Щаденко). Кавалерия совершила тысячекилометровый переход в конном строю по маршруту: Майкоп – Ростов-на-Дону – Екатеринослав – Умань. Во время перехода части 1‐й Конной армии разгромили многие повстанческие и антисоветские отряды, действовавшие в тылу войск Юго-Западного фронта. 25 мая конница сосредоточилась в районе Умани. К этому времени она состояла из четырех кавалерийских дивизий и одного полка особого назначения и насчитывала 17 930 бойцов, 362 пулемета и 48 артиллерийских орудий. 1‐я Конная армия обладала большим боевым опытом, а ее появление на Юго-Западном фронте укрепляло наступательную ударную силу советских войск на Украине.

29 мая началась перевозка на Украину 25‐й Чапаевской дивизии (командир И.С. Кутяков), которая являлась одной из сильнейших в Красной армии: в конце мая в ней насчитывалось более 10 тыс. штыков и 3 тыс. сабель, 364 станковых и 175 ручных пулеметов, 52 орудия [152]. По своей численности она нисколько не уступала в тот момент 12‐й или 14‐й армиям Юго-Западного фронта. В апреле 1920 г. на Юго-Западный фронт прибыла с Урала Башкирская кавалерийская бригада под командованием М. Муртазина и другие части. Кроме того, с 15 апреля по 3 августа 1920 г. на Юго-Западный фронт было направлено свыше 23 тыс. винтовок, 586 пулеметов, 59 орудий, более 10,5 тыс. шашек, 46 самолетов, около 36 млн. винтовочных патронов и свыше 110 тыс. комплектов красноармейского обмундирования [153]. Для очищения тыла Юго-Западного фронта от различных повстанческих отрядов и банд на пост начальника тыла фронта был назначен Ф.Э. Дзержинский. Прибывшие вместе с ним 1 400 чекистов и бойцов войск внутренней охраны вместе с партийными организациями и местным населением весной и летом 1920 г. смогли ликвидировать немало вражеской агентуры на территории Украинской Советской республики. Благодаря этому была обеспечена безопасность тыла Юго-Западного фронта, что явилось одним из важных условий успешного решения поставленных перед ним задач. 26 мая ЦК РКП(б) назначил И.В. Сталина членом Реввоенсовета Юго-Западного фронта.

Обстановка, которая сложилась для Красной армии в конце мая 1920 г. на польском участке Юго-Западного фронта, требовала скорейшего перехода в контрнаступление. Противник еще не смог прочно закрепиться на занятых позициях на Украине и не привел в порядок свои части, которые в ходе наступления на Киев понесли потери и устали. Более того, переброска нескольких дивизий с Украины в Белоруссию серьезно ослабляла группировку польских войск на Юго-Восточном фронте. Благоприятным для Красной армии было и то, что противник израсходовал для парирования удара Западного фронта значительную часть своих резервов.

План контрнаступления Юго-Западного фронта определился в первой половине мая 1920 г. Согласно директиве Главного командования от 8 мая войскам Юго-Западного фронта ставились следующие задачи. 12‐я армия должна была освободить Киев. Для этого правофланговые части 12‐й армии, собранные в кулак, должны были переправиться через реку Днепр и наступать в юго-западном направлении, выходя в тыл киевской группировке польских войск. С востока наступала на Киев 58‐я стрелковая дивизия. 14‐я армия, нанося главный удар на своем правом фланге, должна была поставить части противника под фланговый удар 1‐й Конной армии, а левофланговыми частями сковать войска противника, действовавшие на одесском направлении. В этих условиях для 1‐й Конной армии, по замыслу главкома, создавалась возможность, действуя в промежутке между киевской и одесской группировками польских войск, ударом во фланг и тыл разбить одну из этих группировок в зависимости от обстановки [154]. Разработка более детального плана контрнаступления Юго-Западного фронта проходила с участием главкома С.С. Каменева 12–15 мая в Харькове в штабе фронта. Было решено прорвать фронт польских войск на Украине 1‐й Конной армией, сосредоточив первоначально усилия советских войск Юго-Западного фронта против киевской, а затем – против одесской группировки противника.

В соответствии с этим замыслом командование Юго-Западного фронта отдало 19 мая первый приказ войскам 14‐й и 1‐й Конной армии о группировке войск в предстоящем наступлении, Конной армии было приказано не позднее 24 мая развернуться на линии Тальное – Умань – Теплик [155]. 23 мая командование фронта подписало директиву, в которой говорилось, что «основная задача армий Юго-Западного фронта – разгром и уничтожение польской армии на Украине. Пользуясь разобщенностью названных выше групп противника и учитывая, что главные его силы стянуты в Киевский район, являющийся в то же время важнейшим в политическом отношении, решено нанести главный удар Киевской группе противника».

12‐я армия (командующий – С.А. Меженинов, а с 10 июня 1920 г. – Г.К. Восканов, член РВС армии – С.И. Аралов) имела задачу, оставив прикрытие перед фронтом 3‐й польской армии восточнее Киева, главными силами переправиться через реку Днепр севернее Киева и наступать в направлении на Тетерев и Бородянку, чтобы не допустить отхода 3‐й польской армии на север и северо-запад, а затем совместно с 1‐й Конной армией окружить ее войска в районе Киева. Фастовской группе войск (командующий начдив 45‐й стрелковой дивизии И.Э. Якир) было приказано перейти в решительное наступление в направлении на Белую Церковь и Фастов.

Кроме того, Фастовской группе была подчинена и Южная группа Днепровской флотилии под командованием П.И. Пашкина. На рассвете 27 мая 1‐я Конная армия должна была перейти в решительное наступление, нанести удар в стык между киевской и одесской группировками польских войск и не позднее 1 июня занять Казатин и Бердичев, а в последующем, прикрывшись со стороны Староконстантинова и Шепетовки, нанести удар по тылу противника. На 14-ю армию (командующий И.П. Уборевич, члены РВС армии – Н.П. Горбунов, М. Л. Рухимович) возлагалось обеспечение успеха 1‐й Конной армии с юга и юго-запада и овладение не позднее 1 июля Винницей и Жмеринкой [156].

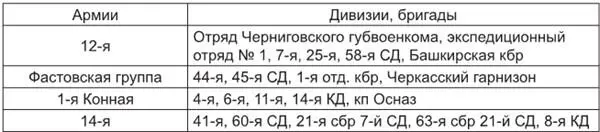

Таблица 9. Боевой состав Юго-Западного фронта к 2 июня 1920 г. [157]

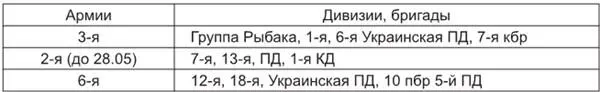

Таблица 10. Боевой состав польских войск на Украине [158]

Советским войскам на Украине противостояли три польские армии и, кроме того, петлюровские части. В районе Киева располагалась 3‐я польская армия. На фронте от Белой Церкви до Липовца действовала 2‐я армия противника, расформированная 28 мая и передавшая 7-ю пехотную и 1-ю кавдивизии 3‐й, а 13-ю пехотную дивизию 6‐й армиям. В районе Липовец – Гайсин – река Ольшенка до Днестра находилась 6‐я армия, в состав которой, помимо польских частей, входила петлюровская армия и отряды атамана Куровского, действовавшие на фронте Пятигоры – Животово – Оратово – Лобачев. Кроме того, в Чернобыльском районе против правого фланга советской 12‐й армии действовал отряд С.Н. Булак-Балаховича.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ольга Боровская - Советско-польские переговоры 1918–1921 гг. и их влияние на решение белорусского вопроса [litres]](/books/1060231/olga-borovskaya-sovetsko.webp)