Михаил Мельтюхов - Советско-польские конфликты 1918—1939 гг.

- Название:Советско-польские конфликты 1918—1939 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-00180-586-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Мельтюхов - Советско-польские конфликты 1918—1939 гг. краткое содержание

После 1918 г. Польша и Советский Союз оказались противниками в борьбе за влияние в Восточной Европе. Из книги читатель узнает о том, как началась советско-польская война 1919—1920 гг., почему Красная армия не смогла взять Варшаву, как был заключен и выполнялся Рижский договор 1921 г. В книге подробно показано советско-польское соперничество в период 1930-х годов. Основное внимание уделено началу Второй мировой войны – событиям сентября 1939 года. Доступные ныне архивные документы позволили подробно описать Польскую кампанию Красной армии 1939 г. Автор полагает, что и Польша, и СССР отстаивали свою собственную правду, какой бы надуманной она ни казалась нам ныне.

Книга предназначена не только для специалистов, но и для всех любителей вдумчивого чтения, интересующихся историей своей страны.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Советско-польские конфликты 1918—1939 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как указывал 11 апреля в своем донесении президенту В. Вильсону американский представитель при миссии государств Антанты в Польше генерал‐майор Дж. Кернан, «хотя в Польше во всех сообщениях и разговорах постоянно идет речь об агрессии большевиков, я не мог заметить ничего подобного. Напротив, я с удовлетворением отмечал, что даже незначительные стычки на восточных границах Польши свидетельствовали скорее об агрессивных действиях поляков и о намерении как можно скорее занять русские земли и продвинуться насколько возможно дальше. Легкость, с которой им это удалось, доказывает, что полякам не противостояли хорошо организованные советские вооруженные силы. Я убежден, что наступательный воинственный крестовый поход, предпринятый из России, центра распространения пропаганды большевизма или советского движения, остановлен. Но он может быть снова вызван к жизни агрессивными действиями извне, а их можно ожидать как со стороны Польши, так и других государств» [46] ДМИСПО. Т. 2. С. 205.

.

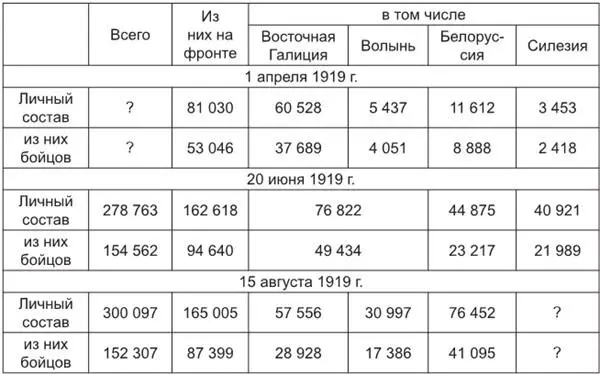

Таблица 1. Распределение Войска Польского по фронтам [47] Пшибыльский А . Указ. соч. С. 10.

Однако пока основное внимание польского руководства привлекала ситуация на юго-востоке, где, как уже отмечалось, была провозглашена ЗУНР, территория которой охватывала Восточную Галицию, Лемковщину, Закарпатье и Буковину. Однако 1 ноября 1918 г. польское население Львова подняло восстание и захватило город. В это же время польские войска генерала В. Ивашкевича захватили восточную Холмщину и Подляшье, отошедшие по Брестскому миру к УНР. С этого, собственно, и началась польско-украинская война. 9 ноября была создано правительство ЗУНР во главе с президентом Е. Петрушевичем. В ходе боев 9—11 ноября поляки выбили украинские части из Перемышля, а 21 ноября соединились с львовскими повстанцами. К январю 1919 г. украинские части контролировали всю территорию Восточной Галиции, кроме Львова и железной дороги Львов – Перемышль. 22 января ЗУНР и УНР объединились. Попытки посредничества стран Антанты приводили лишь к кратким перемириям. Первой эту роль решила сыграть Англия. Однако январские переговоры показали, что позиции сторон совершенно несовместимы. Украинцы требовали границу по реке Сан, поляки настаивали на линии реки Стырь – Буск – Рогатин – Гнилая Липа – Ломница (то есть 2/ 3Восточной Галиции и Западная Волынь оставались за Польшей). Англия предложила в качестве компромисса линию от Буга до Днестра с передачей Львова Польше. Понятно, что переговоры окончились безрезультатно и украинские части возобновили наступление на Львов. 22 февраля уже Франция потребовала заключения перемирия, но новые переговоры опять завершились безрезультатно [48] ДМИСПО. Т. 2. С. 199–200.

.

С ноября 1918 по апрель 1919 г. в Восточной Галиции действовало 60–80 % польских войск. В середине марта 1919 г. в Польшу из Франции стала прибывать 70 тыс. армия генерала Ю. Галлера. 22 марта по требованию Антанты украинцы опять приостановили боевые действия, но переговоры вновь ни к чему не привели, поскольку Польша не была заинтересована в привлечении излишнего внимания Парижской мирной конференции к Галицийскому вопросу [49] Пшибыльский А . Указ. соч. С. 66–76; Савченко В.Н . Указ. соч. С. 102–118.

. В Париже польские представители доказывали, что Восточная Галиция должна быть присоединена к Польше, а УНР не может быть признана. В условиях правовой неопределенности Польша стремилась захватить как можно больше территории, чтобы поставить Антанту перед свершившимся фактом. 20 апреля поляки начали наступление, что сделало украинцев более сговорчивыми, но Польша не выдвигала никаких требований. Хотя Англия предлагала объявить перемирие и дать возможность Парижской конференции обсудить Галицийский вопрос, Польша, опираясь на поддержку Франции, 14 мая нарастила силу удара, использовав для этого армию Галлера [50] Пшибыльский А . Указ. соч. С. 108–116.

. Вместе с тем игнорирование Варшавой всех предложений конференции привело к тому, что в конце мая Антанта усилила дипломатическое давление на Польшу. Кроме того, возникли опасения, что Германия откажется подписать Версальский договор, и было решено использовать польские войска для давления на Берлин [51] Там же. С. 117–120.

.

Однако успехи Красной армии на Украине и революция в Венгрии отвлекли Антанту от Галицийского вопроса. Стремление не допустить советские войска на соединение с венгерскими, которые в это время заняли восточную Словакию и находились в 20 с небольшим километрах от реки Сан, привело к тому, что было решено позволить Польше оккупировать Восточную Галицию, но при сохранении ее автономии. 25 июня 1919 г. Совет министров иностранных дел Англии, Франции, Италии и США уполномочил Польшу оккупировать Восточную Галицию до реки Збруч. Вопрос о судьбе Восточной Галиции был отложен до плебисцита, который следовало провести позже. Это решение развязало Польше руки, и к 17 июля вся Восточная Галиция была оккупирована польскими войсками. 21 ноября 1919 г. Верховный совет Антанты предоставил Польше 25-лет-ний мандат на управление Восточной Галицией, но 10 декабря Варшава заявила протест, сославшись на то, что Восточная Галиция является неотъемлемой частью страны. Хотя 22 декабря Антанта подтвердила свое решение [52] ДМИСПО. Т. 2. С. 430–431.

, судьба Восточной Галиции была отложена на будущее [53] Савченко В.Н . Указ. соч. С. 119–135; Скляров С.А . Определение польско-украинской границы на Парижской мирной конференции // Версаль и новая Восточная Европа. М., 1996. С. 136–158; Яжборовская И.С., Парсаданова В.С . Россия и Польша. Синдром войны 1920 г. М., 2005. С. 126–127; Михутина И.В . Западно-Украинская народная республика // Славяноведение. 2006. № 1. С. 29–35.

. Кроме Польши на территорию ЗУНР претендовали Румыния, захватившая Буковину, и Чехословакия, требовавшая передачи ей Лемковшины и Закарпатья.

Пока в Галиции разворачивались все эти события, войска 12‐й советской армии, переданной 4 июня в состав Западного фронта из расформированного Украинского фронта, в середине июня 1919 г. на пинском и ковельском направлениях вошли в соприкосновение с польскими частями. Однако пока на Украине основным противником Красной армии были войска УНР, которые, объединившись с Галицийской армией и используя успехи Добровольческой армии А.И. Деникина в Донбассе, перешли в наступление и стали занимать Правобережную Украину. Тем временем на Волыни поляки 9 августа захватили Дубно и Кременец, а 13 августа – Ровно. 1 сентября было подписано перемирие между Польшей и УНР. К середине октября 1919 г. 12‐я армия удерживала район Мозырь – Житомир – река Тетерев, будучи охваченной с трех сторон: с запада действовали польские части, с юго-запада – петлюровцы, а с юго-востока – Добровольческая армия Деникина. В ноябре – декабре 1919 г. польские части использовали отвод войск Деникина для продвижения на линию реки Уборть – Олевск – Новоград-Волынский – Проскуров – Каменец-Подольск. В свою очередь 12‐я армия в ноябре 1919 – феврале 1920 г. совместно с 14‐й армией освободила Правобережную Украину и вошла в соприкосновение с польскими войсками от Полесья до Днестра. Галицийская армия 6 ноября 1919 г. подчинилась Деникину, а в январе 1920 г. – Красной армии [54] Пшибыльский А . Указ. соч. С. 116–117, 126–128, 136, 140–142; Гражданская война на Украине. 1918–1920. Сборник документов и материалов. В 3 т. Киев, 1967. Т. 2: Борьба против деникинщины и петлюровщины на Украине. Май 1919 – февраль 1920 г. С. 470–471, 664.

.

Интервал:

Закладка:

![Ольга Боровская - Советско-польские переговоры 1918–1921 гг. и их влияние на решение белорусского вопроса [litres]](/books/1060231/olga-borovskaya-sovetsko.webp)