Росс Кинг - Книготорговец из Флоренции

- Название:Книготорговец из Флоренции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-389-21334-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Росс Кинг - Книготорговец из Флоренции краткое содержание

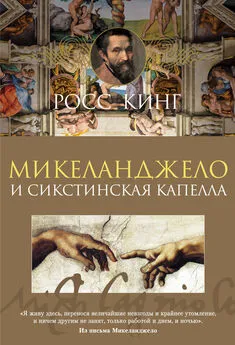

Именно в этой сфере достиг грандиозного успеха Веспасиано да Бистиччи – «король книготорговцев», которому посвящена новая захватывающая книга Росса Кинга, автора бестселлеров «Леонардо да Винчи и „Тайная вечеря“», «Микеланджело и Сикстинская капелла» и многих других.

Манускриптами, созданными под руководством Веспасиано, стремились украсить свои библиотеки просвещенные монархи и римские понтифики… Но крах грандиозного предприятия «короля книготорговцев» был предрешен: книгопечатание сделало книги доступными для многих.

Драматические политические и религиозные потрясения эпохи, история философской мысли и европейский мир периода грандиозных и судьбоносных перемен представлены Россом Кингом сквозь призму биографии экстраординарного человека, несправедливо забытого историей, Веспасиано да Бистиччи – подлинного титана Возрождения.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Книготорговец из Флоренции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В утрате стольких античных сочинений были повинны не только безразличные феодалы или алчные и нерадивые монахи, не только наводнения, пожары, прожорливые мыши, подкожные оводы и книжные черви. Все эти обстоятельства сыграли свою роль, но была и еще одна причина, почему сохранилось так мало текстов: технология изготовления книг.

Древние греки и римляне не писали на бумаге и пергаменте [73] Великолепный исторический обзор, как делались книги, см.: Stoicheff Peter . Materials and Meanings // The Cambridge Companion to the History of the Book / Ed. Leslie Howsam. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. P. 73–89.

. Вместо этого они экспериментировали с пальмовыми листьями, древесной корой, восковыми табличками и наконец перешли на папирус – тростник, который рос в египетских болотах и который египтяне, естественно, использовали для своих документов. Греки называли это растение библос (βιβλος) по древнему финикийскому порту Библ (на побережье нынешнего Ливана), из которого греки ввозили папирус. Название города и растения запечатлелось в слове «библион» (βιβλίον), книга; этот корень сохранился в «библиографии», «библиофиле» и «библии». Римляне вслед за греками стали писать на этом тростнике, однако книги свои назвали не в честь папируса (от этого названия произошло слово « paper », бумага), а в честь его лыка, liber . От этого латинского термина происходят такие слова, как «library» (библиотека) и «librarian» , библиотекарь, а также название книги в итальянском и испанском (libro) , французском (livre) и ирландском (leabhar) .

Изначально папирус использовали как топливо и употребляли в пищу, из него делали вилки, ложки, миски, а также паруса и канаты для ладей, сновавших по Нилу, и даже сами ладьи. Плиний Старший, когда в семидесятых годах нашей эры составлял свою «Естественную историю», утверждал, что на папирусе писал Александр Великий примерно в 332 году до н. э., когда основал Александрию. Плиний описывал, как волокна луба – libri – сплетают в сетку на столе, смоченном мутной нильской водой, которая служит клеем. Следом лист прижимали прессом, затем сушили на солнце, а после зачищали неровности раковинами. В Древнем Риме были доступны разные сорта папируса, в том числе «харта амфитеатрика», названная по месту своего производства, Александрийскому амфитеатру. Чтобы польстить тщеславию императора Августа, высший сорт назвали в его честь (а второй – в честь его супруги Ливии).

Листы папируса не складывали и не переплетали, как книжные страницы. Вместо этого их соединяли один с другим в длинный свиток, который наматывали на две палочки, по одной с каждого конца. Готовое изделие называлось volumen , от латинского volvere , вращать, отсюда и происходит слово «volume» , том. Читатель разворачивал книгу, наматывая на вторую палочку уже прочитанный текст. Таким образом, знания получали, прокручивая свиток в девять-десять дюймов шириной и длиной в размотанном виде метров девять. Все библиотеки Древнего мира – и та, которую выстроили Птолемеи в Александрии, и та, которую в первом веке до н. э. создал в Риме на Авентинском холме Азиний Поллион, – были полны этими огромными катушками премудрости.

Такой формат был знаком всему Средиземноморскому миру. Впрочем, конкуренция между библиотеками вскоре привела к появлению новой технологии. После 200 года до н. э. один из Птолемеев, обычно называемый Птолемей V Эпифан, запретил вывозить из Египта папирус, дабы насолить правителю Пергама Евмену II, который задумал создать библиотеку еще больше Александрийской. Вынужденный искать замену дефицитному папирусу, царь Пергама (чьи владения находились в современной Западной Турции) догадался использовать кожу животных. Продукт получил название по городу – латинское pergamenum , так что пергамент хранит в этимологии эхо своего предполагаемого возникновения. История папирусного эмбарго, впервые рассказанная библиотекарем Юлия Цезаря, плодовитым Марком Варроном, вполне может быть совершеннейшей выдумкой. Парфянские документы, составленные задолго до того времени на территории нынешнего Северо-Восточного Ирана, писались на коже, как и некоторые тексты на древнееврейском (в том числе бо́льшая часть свитков Мертвого моря). Впрочем, кожи животных, на которых писали в Пергаме, обрабатывали особым образом: их дубили, выдерживали в известковом растворе, выскабливали и растягивали, чтобы создать более ровную, тонкую и долговечную поверхность для письма [74] О мифе, а также о том, что можно извлечь из доступных исторических свидетельств, см.: Johnson Richard R . Ancient and Medieval Accounts of the «Invention» of Parchment // California Studies in Classical Antiquity. Vol. 3 (1970). P. 115–122.

.

Пергамент у древних римлян так и не прижился, возможно из-за репутации некачественной замены. И тем не менее в последней четверти первого века нашей эры в некоторых римских книжных лавках можно было встретить пергамент, не скатанный в свитки (хотя в первых экспериментах с пергаментом использовался и этот формат), а разрезанный на прямоугольнички, которые скрепляли между собой. По-латыни «скреплять» – pangere , а отсюда через латинское pagina возникло английское слово «page» (страница). Внезапно оказалось, что можно читать, переворачивая пергаментные страницы, а не разматывая папирусный свиток.

В числе тех, кто перешел на новый формат, был римский поэт Марциал. В середине восьмидесятых годов нашей эры он написал эпиграмму, в которой рекламировал свои сочинения в новом формате: «Ты, что желаешь иметь повсюду с собой мои книжки / И в продолжительный путь ищешь как спутников их, / Эти купи, что зажал в коротких листочках пергамент». Их преимущество, по мнению Марциала, заключалось в компактности и удобстве для путешествий. Даже «Илиаду» и «Одиссею» выпускали так, на многих листочках кожи. Чтобы покупатель напрасно не бродил по городу в поиске карманных книжиц, Марциал любезно указал адрес: у Секунда, бывшего раба, чья лавка располагалась за храмом Мира [75] Martial . Epigrams / Ed., trans. D. R. Shackleton Bailey. (Loeb Classical Library 94). Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993. P. 43. Цит. в переводе Ф. А. Петровского.

.

Несмотря на энтузиазм Марциала, новый формат популярности не завоевал, и папирусные свитки оставались основным носителем для классической литературы вплоть до падения Рима в пятом веке. Однако, если язычники презирали новую технологию, ее охотно приняла другая культура: последователи Христа. Ранние христиане легко отказались от длинных свитков в пользу прямоугольных листов. Возможно, они полюбили этот формат, поскольку им трудно было достать папирус, а также за его преимущества: долговечность, страницы, позволявшие быстрее находить нужное место, и экономию материала, ведь на пергаменте можно было писать с двух сторон. Так или иначе, библион , или liber , получил новое название: «codex» . Римляне иногда использовали для счетов, записок, черновиков и других временных записей таблички, покрытые воском и скрепленные кожаными шнурками. Стопка таких табличек называлась «caudex» , буквально «ствол дерева». Когда пергамент заменил дерево, слово превратилось в «codex» .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: