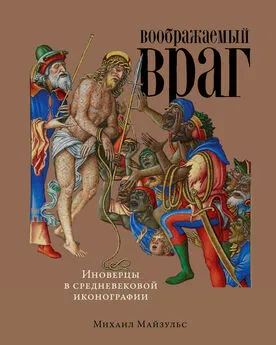

Михаил Майзульс - Воображаемый враг: Иноверцы в средневековой иконографии

- Название:Воображаемый враг: Иноверцы в средневековой иконографии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:9785001396826

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Майзульс - Воображаемый враг: Иноверцы в средневековой иконографии краткое содержание

Воображаемый враг: Иноверцы в средневековой иконографии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

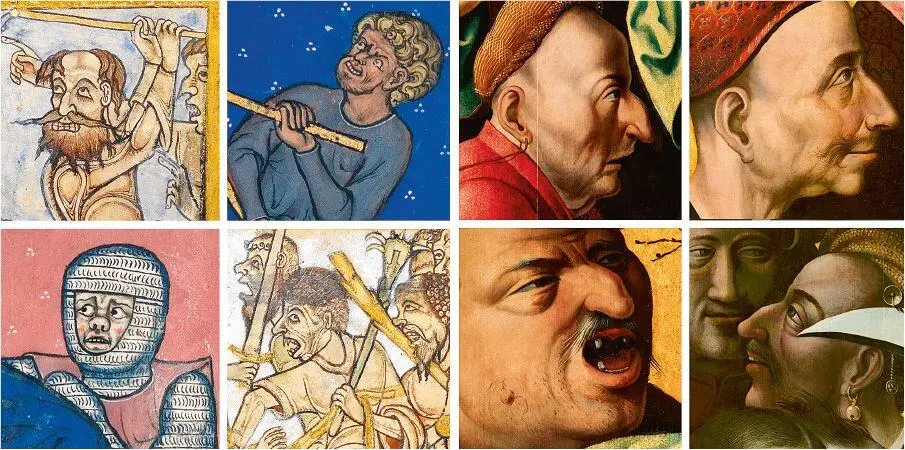

10. Лица истязателей Христа из Винчестерской псалтири (Англия. Ок. 1150 г.), Книги образов мадам Марии (Брабант или Геннегау. Ок. 1285 г.) и «Коронования терновым венцом», написанного анонимным последователем Иеронима Босха (Нидерланды. Ок. 1530–1540 гг.).

Но почему ее было так важно изобразить? Вспомним о том, что в эпоху Реконкисты и Крестовых походов Запад столкнулся с мусульманским миром, и в сознании европейцев появился главный чужак и враг – сарацин. Примерно тогда же стало резко меняться к худшему положение главных внутренних чужаков – иудеев. IV Латеранский собор 1215 г. потребовал ввести для них, а заодно для сарацин, живущих в христианских землях, специальные идентификационные знаки. В ту же эпоху, в конце XII – начале XIII в., в Католической церкви появились структуры, предназначенные для борьбы с ересями (инквизиция), и начали складываться представления о ереси как о служении Сатане.

Изучая преследования еретиков-катаров и меры по сегрегации иудеев, британский историк Роберт Иэн Мур в конце 1980-х гг. пришел к выводу о том, что все эти процессы совпали по времени совсем не случайно. По его убеждению, в ту эпоху Церковь и монархии стали намного более нетерпимыми к любым проявлениям иноверия и инакомыслия, чем в предшествующие столетия. И в Европе постепенно выстроилась система стигматизации, криминализации, демонизации и преследования любых девиаций, которую он назвал persecuting society – «репрессивным обществом» [22]. Под главный удар попали иудеи, еретики, прокаженные, гомосексуалы и проститутки. По версии Мура, переход к «репрессивному обществу» был делом рук клириков, которые составляли костяк канцелярий и других бюрократических структур, появившихся при дворе папы и при дворах светских государей. Конструируя новых врагов, они укрепляли власть своих господ и устраняли конкурентов, угрожавших их собственному влиянию [23].

В основе решений IV Латеранского собора лежало стремление утвердить в Церкви, а через нее и во всем христианском обществе строгую иерархичность, централизацию и единообразие (конечно, по меркам, мыслимым и возможным для той эпохи, не располагавшей ни разветвленными бюрократическими аппаратами, ни быстрыми системами коммуникаций). Сплочение клира под все более жесткой властью папы, а христианского общества – вокруг Церкви требовало очистить ее от чужеродных элементов, разграничить христиан и иноверцев, истинные практики отделить от сомнительных и ложных (отсюда обострение борьбы с суевериями и колдовством).

Представление о христианском обществе как о коллективном Теле Христа вело к тому, что поле легитимной инаковости внутри этой системы постоянно сужалось. Иноверие, ересь и суеверие следовало извергнуть вовне или обезвредить через проповедь, покаяние и обращение. В эту эпоху среди духовенства начало утверждаться представление о том, что различные группы иноверцев, инаковерующих и социальных маргиналов составляют единый фронт, объединенный заговором против Церкви. C XIII в. на Западе все активнее стремились к социальной и религиозной прозрачности, к тому, чтобы статус каждого был виден по его внешнему облику и одежде. Соответственно, для иноверцев и маргинальных групп, которые считались нечистыми и опасными, начали вводить специальные знаки.

В любые времена одежда и внешний облик человека могут подсказать, откуда он, чем занимается и каков его достаток. Однако в сословном обществе, где статус каждого закреплен происхождением, а перегородки между социальными этажами чрезвычайно прочны, различия в одеянии служат одной из основ порядка и нередко регламентируются не только обычаями, но и волей властей.

С XIII в. в разных королевствах и городах Европы стали принимать «законы о роскоши». Они были призваны ограничить демонстративное потребление элит, обуздать социальную гордыню и помешать смешению сословий, четко закрепив, кто и как должен выглядеть [24]. В это время богатство перестало быть исключительным достоянием светской и церковной аристократии. Рядом с ней появились новые богачи из горожан (купцы, банкиры, состоятельные ремесленники), которые тоже могли себе позволить роскошные одеяния и стремились подражать знати. Законы о роскоши напоминали, что каждому следует знать свое место, а низшие сословия не имеют права одеваться так же, как дворяне. Статус каждого должен быть тотчас определим по его одеянию, наглым парвеню из буржуа не подобает выглядеть и жить, как знатные господа [25]. Французский король Филипп III Смелый в 1279 г. и Филипп IV Красивый в 1294 г., разделив общество на 14 или 32 категории, регламентировали, сколько в каждой из них можно иметь в год «платьев»; какого качества ткани они могут использовать; кому мех дозволен, а кому – нет.

C той же эпохи в разных концах Европы стали регламентировать внешний облик (духовно) опасных, нечистых и презренных групп. Например, проституткам предписывалось одеваться так, чтобы никто по ошибке не принял их за почтенных матрон, а иудеев обязывали носить специальные знаки – каждый христианин должен был понимать, что перед ним (опасный) иноверец.

Изучая знаки инаковости и образы врага, важно помнить о трех вещах, которые неразрывно связаны. Во-первых , на средневековом Западе было создано бесчисленное множество изображений римлян, иудеев, сарацин, еретиков и других чужаков или врагов, но лишь на некоторых из них они внешне отличаются от нейтральных или праведных персонажей и как-то визуально демонизированы. Религиозная, этническая или даже расовая инаковость не всегда была зрима. Очень часто она подразумевалась, но почти никак не визуализировалась (11). А там, где иноверцы явно отличались от христиан, их не обязательно демонизировали и тем более расчеловечивали. В итальянском искусстве такие примеры встречаются крайне редко. Они, скорее, характерны для северной (английской, фламандской и немецкой) иконографии.

Во-вторых , история отношений христиан и иноверцев, которую отражали и в то же время творили изображения, не сводится к вражде, демонизации, сегрегации, преследованиям или войне.

Католический Запад и исламский мир, конечно, противостояли друг другу в Испании, в эпоху Крестовых походов – на Ближнем Востоке, а позже, с экспансией турок, в Юго-Восточной Европе и по всему Средиземноморью. Они соперничали, сталкивались на поле боя и друг друга демонизировали. Однако в той же Испании или в Южной Италии христиане и мусульмане веками жили бок о бок, западная наука в Средние века многим обязана переводам с арабского, а Османская империя вызывала не только страх и ненависть, но и манила – восточной роскошью и экзотическими товарами. Потому волхвов, пришедших с дарами к младенцу Иисусу, в XV–XVI вв. так часто изображали как роскошно одетых турецких вельмож.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: