Александр Угрюмов - Люди Цусимы. Русские моряки в героической эпопее

- Название:Люди Цусимы. Русские моряки в героической эпопее

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-85875-614-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Угрюмов - Люди Цусимы. Русские моряки в героической эпопее краткое содержание

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Люди Цусимы. Русские моряки в героической эпопее - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Английские рыбаки показывают результаты обстрела их судов русской эскадрой

В Танжере (Северная Африка) эскадра разделилась: пять броненосцев под командованием З. П. Рожественского – «Князь Суворов», «Император Александр III», «Бородино», «Орел» и «Ослябя», три крейсера: «Аврора», «Адмирал Нахимов» и «Дмитрий Донской», а также транспорты «Камчатка», «Анадырь», «Метеор», «Корея», «Малайя», буксир «Русь» – пошли вокруг Африки; броненосцы «Наварин» и «Сисой Великий» с крейсерами «Светлана», «Жемчуг», «Алмаз» и миноносцами под командованием контр-адмирала Д. Г. Фелькерзама направились через Средиземное море в Суэцкий канал и далее в Красное море. Местом встречи двух отрядов, или рандеву, как говорят моряки, был назначен остров Мадагаскар в западной части Индийского океана. Выбор Мадагаскара в качестве места рандеву во многом диктовался тем, что он был французским колониальным владением, а Франция с 1893 года состояла в союзе с Россией.

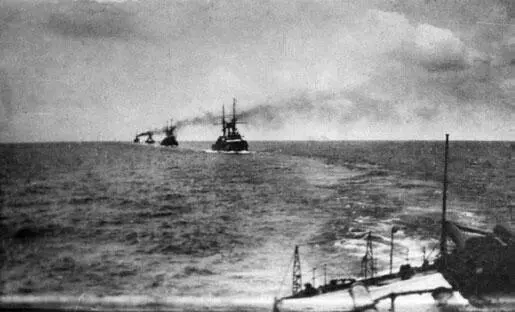

Первый броненосный отряд 2-й Тихоокеанской эскадры идет вокруг Африки. Фото мичмана Д. С. Головнина с флагманского корабля «Князь Суворов»

Отряд Рожественского преодолел путь вокруг Африки до острова Мадагаскар за 55 дней. Главной проблемой этого, да и других отрядов была бункеровка углем. «Владычица морей» Англия всячески препятствовала продвижению русской эскадры, и, опасаясь ее влияния, многие страны часто отказывали в бункеровке в своих портах и даже на рейде. Одна лишь Германия пошла навстречу. Дело в том, что германский император Вильгельм II, опасаясь влияния России в Европе, направлял все ее усилия на Дальний Восток. На одной из встреч с Николаем II он так и назвал его «адмиралом Тихого океана». Поэтому только германские пароходы-угольщики неизменно оказывались на месте обозначенных встреч с эскадрой и с новым запасом угля.

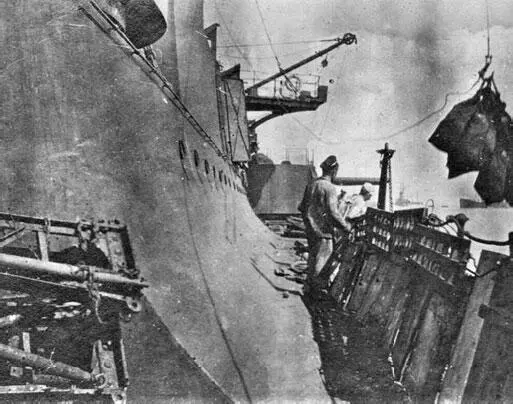

Погрузка угля в море на броненосец «Орел»

Судя по запискам Е. С. Политовского, погрузки совершались регулярно каждые 7–10 дней. В открытом море их приходилось осуществлять обыкновенными мешками с угольщиков, как показано на снимке. Это были многие сотни мешков, т. к. норма приема угля составляла от 400 до 2 000 тонн на корабль. Далее уголь разносился, кроме угольных ям, по всем относительно свободным палубам и помещениям корабля: верхняя палуба, батарейная палуба, даже офицерская кают-компания. Корабли покрывались угольной пылью, которую уставшим командам потом приходилось убирать. Угольные погрузки наряду с непривычной для русского человека погодой, жаркой и влажной, больше всего выматывали экипажи в походе. Подсчитано, что на всех кораблях и судах эскадры состоялось за время похода 82 погрузки угля в открытом океане.

«Для нас успешность погрузки угля была вопросом жизни, – писал капитан 2 ранга В. И. Семенов, – и в ней, разделившись на две смены, работая день и ночь, принимал участие весь личный состав, начиная с командиров. При полном штиле, при температуре, не падавшей ниже 26 °R (Реомюра, или 32,5 °С. – А.У. ). В течение 30 часов «Суворов» стоял, окутанный облаком угольной пыли. Яркие лучи солнца днем, свет электрических люстр ночью с трудом пронизывали этот черный туман… Чернее негров, обливающиеся потом, с клочьями пакли, зажатыми в зубах, работали в этом аду офицеры и команда… Бывало, что не выдерживали и валились с ног. Их, не теряя ни минуты, выносили на руках, клали под душ, и они, отойдя, передохнувши, опять возвращались к прерванной работе…»

Днем покрашенные в черный цвет борта кораблей активно впитывали солнечные лучи, и тяжелее всего приходилось машинной команде, где температура под подволоком (потолок) достигала 61 °C! Еще хуже приходилось кочегарам, работавшим внизу у топок котлов. Доходило до того, что кочегары, правда, вольнонаемные на транспорте «Метеор», отказывались держать пар до нужного давления. Если бы это случилось на военном корабле, трибунал был бы неминуем.

Старший офицер транспорта «Иртыш» лейтенант П. П. Шмидт

Невыносимые условия похода привели к тому, что на кораблях эскадры за все время перехода до Цусимы умерло 5 офицеров и 32 нижних чина, 54 человека по болезни были отправлены обратно в Россию, в основном с Мадагаскара на уходящем в Россию транспорте «Малайя». Примечательно, что в январе 1905 года был списан в Порт-Саиде с транспорта «Иртыш» по болезни почек его старший офицер лейтенант Петр Петрович Шмидт, возглавивший впоследствии восстание на крейсере «Очаков» в Севастополе.

При движении в Южное полушарие вокруг Африки стало несколько холоднее, но океан был спокоен. Зато 8 декабря при проходе южной оконечности Африки – мыса Игольного – начался сильный шторм, ветер достигал 11 баллов, волна – 12 метров. Как бы там ни было, но 16 декабря отряд, обогнувший Африку, достиг Мадагаскара и встал у острова Сен-Мари, на восточном его берегу. Далее отряд Рожественского перешел в бухту Носсибе на северо-западе Мадагаскара, где встретился с отрядом Фелькерзама, шедшим Суэцким каналом. А 1 февраля к эскадре присоединились корабли «догоняющего отряда» капитана 1 ранга Л. Ф. Добротворского.

На Мадагаскаре произошло знаковое событие: 24 декабря буксир «Русь» привез почту с известием о сдаче японцам Порт-Артура, это означало, что 1-й Тихоокеанской эскадры больше не существует. Известие о гибели артурской эскадры потрясло всех. Боевой дух на кораблях падал. Все были уверены, что эскадру вернут в Россию. Видимо, передавая общее настроение, капитан 2 ранга В. И. Семенов, как никто жаждавший реванша за гибель своего любимого учителя адмирала Макарова, теперь записал в своем дневнике: «Если бы в Петербурге поняли всю безнадежность (чтобы не сказать преступность) нашей авантюры, если бы оттуда получено было категорическое приказание «возвратиться», я бы не только не возроптал, но, уже в достаточной мере ознакомившись с боеспособностью «армады», сказал бы от чистого сердца: «Слава Богу! Догадались вовремя!..»»

Рожественский, один из главных инициаторов похода 2-й Тихоокеанской эскадры на Дальний Восток и ее командующий, понял, что дальнейший поход и бой с японским флотом теперь действительно превращаются в авантюру: силы русской эскадры и японского флота оказывались неравными. Вот что он писал в Петербург: «С имеющимися в моем распоряжении силами не имею надежды восстановить преобладающее положение на море. Моя единственно возможная задача – пройти во Владивосток с наилучшими судами и, базируясь там, действовать на сообщения неприятеля». Но из Адмиралтейства приходит телеграмма: «Теперь, когда Порт-Артур пал, 2-я эскадра должна всецело восстановить наше положение на море и препятствовать сообщению действующей армии неприятеля со своей страной».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: