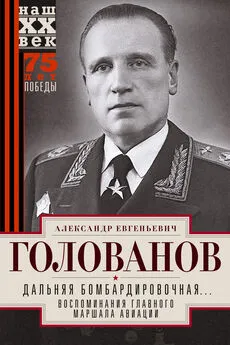

Александр Голованов - Дальняя бомбардировочная

- Название:Дальняя бомбардировочная

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Дельта НБ»

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Голованов - Дальняя бомбардировочная краткое содержание

Мемуары Главного маршала авиации А. Е. Голованова (1904–1975) приходят к читателю последними из мемуаров полководцев Великой Отечественной войны. Лишь сейчас книга командующего Авиации дальнего действия издается в истинном виде и в полном объеме. Все авторские оценки и детали восстановлены по рукописи. Судьба автора исключительна: необычайно яркий взлет в годы войны и необычайно долгое и глухое замалчивание в последующие времена. Причина опалы заключалась прежде всего в том, что деятельность АДД была подчинена непосредственно И. В. Сталину, о котором А. Е. Голованов много пишет в своей книге. Увлекательно и живо рассказывает Главный маршал о самоотверженных полетах экипажей бомбардировщиков, о становлении наступательного рода авиации Советских ВВС, о многих драматических эпизодах на фронтах и в Ставке, участником и свидетелем которых был. Книга А. Е. Голованова, несомненно, войдет в золотой фонд российской мемуарной литературы.

Дальняя бомбардировочная - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Теория военного искусства не может преподать каких-либо раз и навсегда установленных истин. Она дает отправные положения, накопленные опытом ведения войн, которые следует использовать в зависимости от конкретной сложившейся обстановки. Военное искусство не является точной наукой, как, скажем, физика или математика, где дважды два — четыре, что является аксиомой.

В оборонительном сражении под Сталинградом создались такие реальные условия, когда ввод в бой подразделений по частям достиг тех результатов, которых добивалось наше Верховное Главнокомандование.

Вообще же ввод в бой войск по частям, как правило, приводит к поражению, а в лучшем случае к невыполнению поставленных задач. Как пример приведу необоснованное решение командующего Брянским фронтом генерала Ф. И. Голикова в первой половине 1942 года, когда, имея большое количество сил и средств при начавшемся наступлении противника, он стал вводить имеющиеся силы в бой по частям, вследствие чего войска фронта не смогли остановить наступавшего противника, хотя и все. возможности для этого были. [296] Этим примером я хочу лишний раз подчеркнуть, какое огромное значение имеет способность правильно оценить силы и возможности противника для того, чтобы решиться на ответные, может быть, и кажущиеся на первый взгляд рискованными и неоправданными действия. В войне трудно искать логику, ибо, как говорят, когда начинается война, тогда кончается логика.

В войне всегда ищут любые пути, позволяющие или остановить противника, если он в данный момент наступает и превосходит вас в силах и средствах, или победить его, если силы примерно равны. Средства и способы имеют в войне второстепенную роль, ибо главным является достижение цели. Таково истинное безобразное лицо войны. Но это лицо, как известно, всегда «прикрывается вуалью», дабы как-то прикрыть его безобразие.

Фашистская Германия была на пути создания атомного оружия, и нетрудно себе представить, что было бы, если бы она успела его применить. Это оружие, как известно, было создано в США, и они, не задумываясь, применили его в Хиросиме и Нагасаки. Если бы это оружие имелось у американцев в начале войны, после нападения японцев на Перл-Харбор, то можно уверенно сказать, что население на Японских островах было бы немедленно истреблено.

Веду весь этот разговор я лишь к тому, чтобы военные теоретики, разбирая и раскладывая по полкам человеческого ума минувшую войну, не забывали о том, что на войне существуют и неписаные законы. Недаром немцы во время войны говорили, что русские страшны не тогда, когда они воюют по уставу, а тогда, когда они воюют без устава.

А сейчас я хочу вспомнить о двух известных всему миру полководцах, обладавших особым даром предвидения.

Однажды, приехав с докладом в Кремль и войдя в кабинет Сталина, я увидел на стене два новых портрета, написанных красками. Это были портреты русских полководцев — Суворова и Кутузова. Портреты привлекли внимание приходящих в Кремль товарищей, повлекли за собой обмен мнениями: почему именно эти портреты появились в кабинете Сталина? Ведь были же на Руси и другие, не менее известные полководцы, спасшие в прямом смысле народы России от порабощения, такие, как Дмитрий Донской, Александр Невский, Минин и Пожарский! Не один раз, в особенности в первое время после появления этих портретов, возникали в присутствии Верховного разговоры как о Суворове, так и о Кутузове, давались оценки деятельности обоих полководцев, и на этот счет, конечно, были различные мнения. Одни, среди них, как мне помнится, Иван Степанович Конев, отдавали большее предпочтение Суворову, как человеку быстрых и внезапных действий, который за свою жизнь не проиграл ни одного сражения, разбивая наголову всякого врага, с которым ему приходилось иметь дело. [297] Другие склонялись больше на сторону Кутузова, видя в нем не только полководца, но и государственного, политического деятеля с огромным даром предвидения и умением разбираться в сложной обстановке того времени.

И Суворов, и Кутузов были великими полководцами, это ни у кого не вызывало сомнения, но стиль их деятельности значительно разнился один от другого, что и было предметом обсуждений, споров.

Сталин любил слушать эти споры, принимать в них участие. Поначалу он сам не раз затевал такие разговоры. Но вот то, что тогда не привлекало моего внимания, несколько позже заставило задуматься. Дело в том, что всякий раз, когда кто-либо в своих суждениях отдавал предпочтение, скажем, Суворову, Сталин, внимательно выслушав говорившего, приводил положительные данные Кутузова. Когда же кто-либо склонялся в своих симпатиях к Кутузову, Сталин обязательно приводил положительные качества Суворова. И это повторялось всякий раз, когда касались изложенной темы.

Мне ни разу не довелось слышать личного мнения самого Верховного: кому же он сам отдает предпочтение? Как-то я задал ему этот вопрос, однако однозначного ответа не получил. Сталин порекомендовал мне внимательно почитать все, что написано о Суворове и Кутузове. У меня тогда создалось мнение, что и сам Верховный не знает, кому же следует отдать предпочтение. С одной стороны, говоря о Кутузове, он подчеркивал его мудрость и осторожность в действиях, несмотря на то, что авторитет его из-за этого был невелик в глазах царского правительства и появлялось порой недоумение среди личного состава его же армии. Однако Кутузов в конечном счете оказался совершенно прав. Он раньше других понял то, чего не сумели понять и не смогли предвидеть другие. Говоря о Суворове, Верховный высоко ценил его умение очень быстро оценивать обстановку, в которой он находился, ценил стремительность принятия им решений, в которых Суворов никогда не ошибался, а главное, огромную, можно сказать, слепую веру в него солдат, которую он сумел им привить. Солдаты шли за ним, в буквальном смысле этих слов в огонь и в воду, уверенные в том, что раз сам Суворов идет туда, значит, так и нужно, преодолевали невероятные преграды и всегда побеждали.

Видимо, все-таки не зря появились в кабинете Сталина портреты именно этих полководцев…

И все же однажды, когда шел разговор о Суворове и Кутузове, я был свидетелем того, как Сталин довольно долго молча прохаживался по кабинету, вдруг остановился и сказал: [298] — Если бы можно было распоряжаться личными качествами людей, я бы сложил качества Василевского и Жукова вместе и поделил бы между ними пополам.

Неожиданно высказанное, казалось бы, не по существу темы разговора мнение Верховного пролило свет и на личное отношение Сталина к Суворову и Кутузову. То, чего не хватало, по его мнению, у Суворова, он видел у Кутузова, и наоборот. Однако сложившееся у меня убеждение, что Сталин сам не имел твердого мнения кому — Суворову или Кутузову — следует отдать предпочтение, осталось у меня и до сих пор. За все время общения с Верховным это был у меня единственный случай, когда на заданный мной вопрос я не получил конкретного, прямого ответа. …Как в ходе Сталинградской битвы, так и по ее завершении большая группа личного состава АДД была награждена высокими правительственными наградами, а ряд частей и соединений преобразованы в гвардейские.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: