Array Сборник - Кавказ. Выпуск XVII. Черкесия

- Название:Кавказ. Выпуск XVII. Черкесия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- Город:Нальчик

- ISBN:978-5-93680-746-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Сборник - Кавказ. Выпуск XVII. Черкесия краткое содержание

Какой она была, Черкесия – страна, которой нет на карте? Об этом можно узнать из многочисленных публикаций дореволюционного периода, составивших очередной том серии «Кавказ». В него вошли работы известных историков и государственных деятелей России, публикуемые в хронологическом порядке.

Этнограф-кавказовед Л. Я. Люлье (1805–1862) представлен в томе работами «Общий взгляд на страны, занимаемые горскими народами, называемыми черкесами (адыге), абхазцами (азега) и другими, смежными с ними», «О натухайцах, шапсугах и абадзехах», «Верования, религиозные обряды и предрассудки у черкесов», «Учреждения и народные обычаи шапсугов и натухайцев».

Н. Ф. Дубровин (1837–1904) – автор шеститомного труда «История войны и владычества русских на Кавказе», составной частью которого является статья «Черкесы (адыге)», в которой ученый рассматривает адыгские народы как единый субстрат, как один этнос.

Важное место в этнографии адыгов занимают труды генерала от инфантерии Николая Ивановича Карлгофа (1806–877) – «Восточный берег Черного моря» и «О политическом устройстве черкесских племен, населяющих северо-восточный берег Черного моря», последний из которых напечатан в настоящем издании.

Также публикуются «Очерк горских народов Правого крыла Кавказской линии» военного писателя Д. Г. Анучина (1833–1900); «Очерки этнографии Кавказа» государственного деятеля Е. П. Ковалевского (1790–1867); «Этнографический очерк черкесского народа» профессионального военного К. Ф. Сталя (1817–188?), являющийся одним из лучших трудов по этнографии адыгов.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Кавказ. Выпуск XVII. Черкесия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Не вдаваясь в глубокую древность, когда на берегах Черного моря обитали зихи (Zigues), керкеты (Cercetes) и мосщиты (Moschytes) (Strab. Lib. 2), ограничусь приведением здесь на память, что Георгий Интериано (George Interiano), живший в 1552 году, нашел, «что народ, называвшийся адыге, занимал [территорию] от реки Дона по азиатскому берегу Азовского моря до Боспорского пролива и далее по берегу Черного моря».

Хотя черкесские племена адыге считают прибрежье Черного моря старым своим пепелищем ( хекуз ), но трудно разъяснить: первобытные ли они жители тех мест или пришельцы.

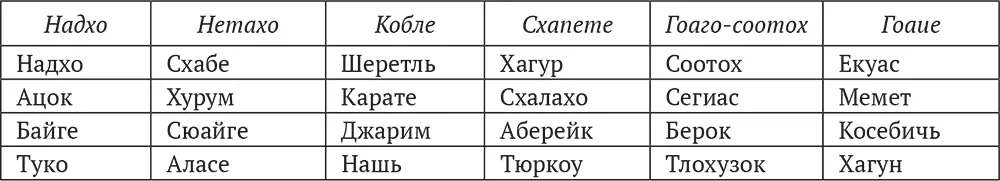

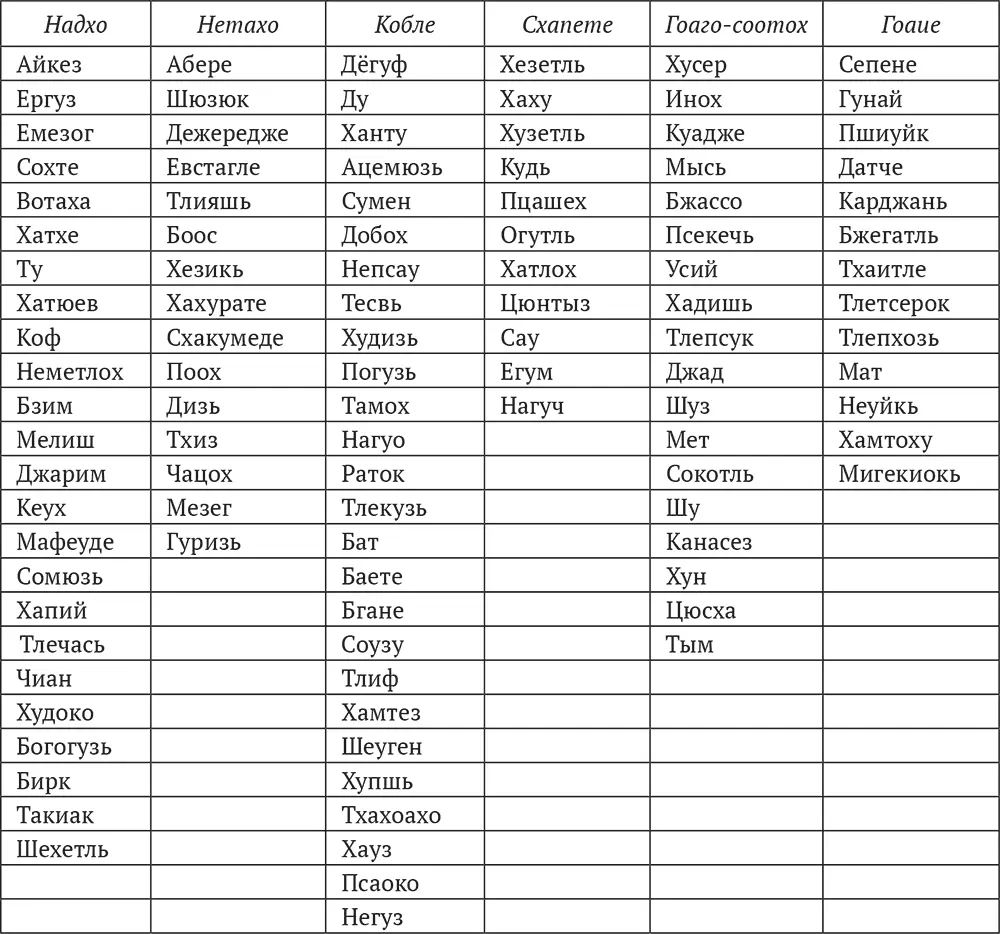

До образования своей самобытности натухажцы и шапсуги в числе прочих племен Черноморского прибрежья, из коих главное было гоаие , занимали следующие места: а) натухажцы в урочище Тагапс, в верховьях долины Псезюе, или Псезюапе; б) шапсуги в урочищах Атсейниб и Бебеколайге, в той же долине Псезюе. В это время оба эти народа состояли только из пяти коренных отраслей: 1) надхо; 2) нетахо; 3) кобле; 4) схапете и 5) сотох. Первые две вошли впоследствии в состав натухажцев, а последние три – шапсугов. Впоследствии племя гоаие вошло тоже в состав натухажцев.

Абадзехи первоначально составляли тоже небольшое племя и занимали, по мнению одних, места в урочище Мадзмей, области нынешних убыхов, у верховьев речек Шахе и Саше; по мнению других, они обитали в урочище Туб на северном склоне Кавказского хребта. Место это и ныне находится в составе их земель. Что они жили первоначально в верховьях речки Пчеха под покровительством дворянского рода Бешок, это не подлежит никакому сомнению.

Хотя по разности в названиях натухажцы и шапсуги считаются отдельными народами, но в сущности они одноплеменны. Мнение это основано на том, что они адыгейского происхождения, говорят одним языком и вообще называют себя агучипс . Наименование это особого значения не имеет, но служит им вроде отзыва при встречах.

Абадзех в буквальном переводе значит «ниже абазцев». Название это некоторым образом доказывает, что абадзехи жили в соседстве с абазами и, не составляя самобытного племени, получили это название от своих соседей.

По рассказам стариков, на их памяти переезд через Восемнадцатигорие (Тугупсукуй), отделяющее Доб от долины Цемезь, где впоследствии выстроен Новороссийск, совершался весьма редко, и место это считалось прибрежными жителями оконечностью их края. По тем же рассказам шапсуги занимали в долине Абин земли только до узкого прохода Недийапчь, далеко от того места, где долина эта расширяется в плоскость, за ней в 1834 году построена была генерал-лейтенантом Вельяминовым крепость Абинская.

Описываемые мною народы давали у себя убежище всем недовольным из соседних племен; от этого народонаселение их быстро увеличилось. Приведу некоторые примеры.

Род Гоаго, происхождения хатюкайского, пришел к шапсугам искать покровительства против угнетавших его князей и вошел в состав основных отраслей шапсугского народа. Род Тлебзу, подвластный абадзехскому дворянину (вуорк) Едиге Хатооко, перешел также к шапсугам. О численности этого рода можно судить по его имуществу, которое было перевезено на 300 арбах.

Во время моего нахождения в горах я был свидетелем многих подобных переходов. Так, например, в 1826 году несколько семейств, подвластных абадзехскому дворянину Джанкяте Мамехоге, были причислены к натухажской фамилии Тлечясь. Дворянин этот пользовался уважением и известностью, но, несмотря на это, старания его о возвращении бежавших от него подвластных не увенчались успехом. Между прочим, он обращался к посредничеству анапского паши, но и вмешательство того не имело никаких последствий.

Абадзехи, подобно натухажцам и шапсугам, увеличились в народонаселении тоже пришельцами, а в особенности присоединением к ним дворянского рода Едиге [43], происхождения монголо-ногайского, с подвластными фамилии Цей.

Из следующего расписания можно видеть, как разветвились основные отрасли описываемых племен:

Примечание . У абадзехов племен (clan) считают до восьмидесяти, из коих главнейшие суть: Цей, Ккуб, Дзид, Хаток, Свюзе, Тлишь, Кут, Кетаур и Бирица.

При занятии натухажцами и шапсугами предгорий и плоскостей все их отрасли перемешались между собой, что имело следствием расслабление связывавших уз. Этому еще более способствует как развившаяся в народе идея о составлении одного политического тела, так и географическое положение занимаемой им местности. Положение этого народа заставляет его заботиться не о частных фамильных интересах, а направить все стремления к общей пользе. До какой степени натухажцы и шапсуги подвинули это дело, сейчас увидим.

Что натухажцы и шапсуги во времена жительства их в Тагапси и Атсейнибе состояли под влиянием феодализма, тому служит доказательством то, что у них существовали княжеские и дворянские фамилии. Князь на языке их называется пши, дворянин – вуорк. Княжеский род был у этих народов, но впоследствии, как надо полагать, пресекся; дворянские же фамилии, ныне существующие, следующие: а) у натухажцев – Сюпако, Мега, Зеа, Каз, Егороко и Чах; б) у шапсугов – Абат, Немере, Шеретлок, Цюхь, Горкоз, Улагай, Бгый и Тгагурз. Между племенем гоаие, вошедшим, как выше сказано, в состав натухажского народа, следующие дворянские фамилии: Карзейкь, Куецюкь, Дирсюе, Хатираме, Бирджь и Черчь. Дворянские фамилии Сюпако и Абат сохранили по настоящее время родственные связи с первостепенными кабардинскими узденями (тлякотлешь): первая – с Кудейнетами, а последняя – с Тамбиями.

У абадзехов дворянские фамилии в настоящее время следующие: Бешок, Инемок, Едиге, Джанкиат, Анцюок, Негиок и Даур.

Хотя со временем влияние дворян и ослабело, но они сохранили преимущества, присвоенные их званию, до тех пор пока общественный переворот не сравнил их с простолюдинами.

Переворот этот, лишивший дворян их преимуществ и имевший перемену образа правления у натухажцев и шапсугов, постепенно совершался следующим образом.

С ослаблением влияния дворян в народе начали проявляться мысли о свободе и независимости. Народ стал неравнодушно смотреть на преимущества дворян, которыми последние гордились, почитая их единственным оплотом против водворяющегося нового порядка. Из этого возникло безначалие со всеми его последствиями. Надобно было приискать средства к водворению порядка. Для изыскания таких средств стали созывать народные собрания – аристократическое и демократическое. Последнее по большинству своему одерживало перевес над первым. Дворяне, опасаясь утратить свои преимущества, прибегали к разным козням и старались расстраивать единогласие противной им партии, чего иногда с помощью своих приверженцев и достигали. Тогда уничтожались вводимые постановления и водворялся новый беспорядок; но при всем том не нашелся человек, который сумел бы им воспользоваться, а событие между тем совершалось. Аристократия должна была уступить демократии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: