Максим Кузнецов - Симбирские истории

- Название:Симбирские истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Кузнецов - Симбирские истории краткое содержание

Симбирские истории это уникальные документы из областного госархива новейшей истории – откровенные партийные доклады и доносы стукачей, сохранившие для нас живые голоса той эпохи. Они рассказывают о первых годах советской власти в Симбирске и о том, как ульяновцы жили при Сталине, о коллективизации и о вредительстве, о расстрельном доме и пьяных оргиях в доме свободы.

===

Некоторые тексты ранее выходили на 73online, ulpressa, mosaica. Фото документов из Государственного архива новейшей истории Ульяновской области сделаны мной, как и некоторые другие фотографии. Остальные снимки взяты в интернете, либо архивные в свободном доступе, или в статусе "общественное достояние".

Симбирские истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Этот эпизод очень характерен. В последующее чумное десятилетие рухнули все нравственные нормы, поскольку быстро выяснилось, что все хорошее, доброе и правильное приводит к мучительной смерти, а спасают человека лишь эгоизм и бесчувственность к чужим страданиям. Муж, не бросивший больную жену, – умирал; священник, не сбежавший от паствы, – умирал; врач, героически оставшийся с пациентами, – умирал. А спасались те, кто трусливо бежали в безлюдные местности и не откликались на просьбы о помощи.

Вскоре люди, вопреки всем религиозным традициям, перестали хоронить умерших: по улицам ходили мортусы с птичьими клювами (в них набивали пахучие травы, поскольку считалось, что заразу распространяют по воздуху "чумные миазмы"), которые кричали: "Выносите своих мертвецов!". По этому сигналу горожане выбрасывали за порог умерших родственников, которых мортусы цепляли крюками и волокли до ближайшей канавы. В Авиньоне папа Климент VI был вынужден освятить сразу всю реку, куда сбрасывали трупы, чтобы создать хотя бы видимость христианского погребения.

Главные мировые религии (христианство и ислам) в этот год морально обанкротились. Сначала они утверждали, что чуму послал бог в наказание за грехи, и призывали всех поститься, а потом, когда Мекка и папский Авиньон вымерли почти на 100%, священнослужители, поставленные перед необходимостью как-то объяснить такой поворот событий, не нашли ничего лучше, как обвинить во всем евреев, спровоцировав ко всему еще и массовые погромы на двух континентах.

Чума прошлась по югу Европы, потом через Францию пришла на север материка, и, выкосив треть населения Англии, попала в Германию и Скандинавию, через которые пришла на Русь. Затем пандемия, замкнув за 10 лет грандиозное кольцо смерти, вернулась в Поволжье, где и прекратилась, оставив историкам тему для вечного спора, кто больше повлиял на упадок Золотой орды, – чума или разгром Тохтамыша Тамерланом.

Как меняет эту давно известную историю открытие ученых из Института мировой истории Общества Макса Планка? Оно ставит под сомнение прежнее объяснение, откуда эта болезнь пришла. Раньше считалось, что чума появилась в Китае, оттуда по Великому Шелковому пути пришла в Золотую орду, от ордынцев попала в Крым и так далее.

Но между Камой, на берегах которой нашли древнейший геном бактерии чумы, и городами Северной ветви Великого Шелкового пути (в районе современной Астрахани) – тысяча километров. Никакие восточные караваны в то время в район современного Ульяновска и Казани не ходили – после нашествия Батыя и Субэдэя здесь не с кем было торговать. Если бы бактерия пришла с востока, она сначала бы описала круг по Европе и лишь затем оказалась бы на Каме, и ее геном был бы не древнейшим, а наоборот, мутировавшим в ходе своего европейского вояжа. Теперь же можно предположить, что чумная палочка – это не гость из Китая, а местный, волжско-камский, микроорганизм.

Песни пленного шведа с Симбирской горы

Финал Полтавской битвы столь же легендарен, как и само сражение. Петр Великий приглашает пленных шведских генералов к себе в палатку, возвращает шпаги фельдмаршалу Реншильду и принцу Вюртембергскому, а потом наливает всем шампанское и произносит исторический тост – за здоровье своих учителей в ратном деле. Не менее благородной пьянкой через три дня завершается и сражение у Переволочны, где Меншиков догнал на переправе через Днепр генерала Левенгаупта с основными силами, отступившими от Полтавы, и вынудил его сдаться.

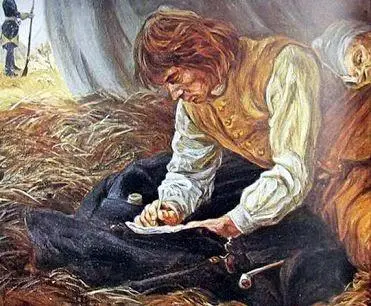

Письмо домой. Рисунок шведского художника Göte Göransson из книги Оберга и Йорансона «Каролинер»

Но эти красивые жесты были сделаны лишь в адрес высшего генералитета. С солдатами и младшими офицерами победители обошлись по-простому: вопреки договоренностям их сразу начали грабить (а казаков-изменников еще и сажать на кол). Впрочем, шведы первыми нарушили условия капитуляции и вместо того, чтобы отдать армейскую казну русским, принялись раздавать деньги своим солдатам.

Шведский историк Энглунд Петер в своем исследовании «Полтава: Рассказ о гибели одной армии» пишет: «С солдатами обходились по-разному. Если одним соединениям позволено было сохранить все (были даже полки, которые разоружили только два дня спустя), то другие неприятель обобрал самым основательным образом. Некоторых шведов в буквальном смысле слова раздели до нитки: с них сняли даже носильное платье. Раздетых догола, их большими партиями связывали друг с другом и «гнали и понукали, как быдло».

Среди этих тысяч пленных (2800 шведов сдались на полтавском поле, 20 тысяч у Переволочны) оказался и 23-летний старший лейтенант шведской армии Георг Генрих фон Борнеман, уроженец Сконы (юг Скандинавии). К зиме его вместе со всеми привели в Москву, где в первый день нового 1710 года их провели огромной колонной по улицам столицы при торжественном въезде в нее императора. На этом участие пленных в победных празднествах закончилось, и Петр Великий разослал их по городам и крепостям империи, указав строго охранять и использовать на различных работах. Георг фон Борнеман попал в партию, идущую в небольшую крепость Симбирск на берегу Волги, в краю тогда диком, пустынном и мало освоенном. Ему было суждено войти в историю этого края его первым поэтом.

В Симбирске пленные шведы копали ров вокруг крепости. Вечерами им было скучно, и Георг фон Борнеман начал писать стихи. В конце XIX века они были изданы в Швеции, в наше время к ним был написан подстрочный перевод, совершенно ужасный. Хотя люди, знавшие шведский, утверждали, что писал Георг хорошо, с юмором и «умел в рифму». Лишь в 2009 году его стихи творчески перевел А. Послыхалин, и стало понятно, что талант у парня действительно был.

Любимый мой брат, пишу, что узнали мы горе, -

Должны до конца испить этот горький напиток.

В небе над нами мы видим сверкание молний.

Полная ужаса ночь и света мгновенные блики.

Днем – блеклое, тусклое солнце светит едва из-за тучи,

Западный ветер в наш парус уж больше не дует.

Вдвоем вознесем этот крест мы на самую кручу

Сиянье надежды он в нас непременно разбудит.

Так как вокруг обычно не происходило ничего интересного, большая часть лейтенантской лирики раскрывает его внутренний мир. Георг мечтает о том, чтобы волжская вода превратилась в пиво, и о том, чтобы с полячкой госпожой Тауб поехать на острова, где им не нужна будет кровать. Вполне естественные желания для скучающего молодого человека.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: