Александр Карский - 52-й драгунский Нежинский полк. Русско-японская война

- Название:52-й драгунский Нежинский полк. Русско-японская война

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-00165-191-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Карский - 52-й драгунский Нежинский полк. Русско-японская война краткое содержание

Русско-японской войны 1904—1905 гг., а также отмечены основные вехи в жизни полка после возвращения с войны. Немало места отведено посещению полка художником Н. С. Самокишем, приведены его зарисовки, сделанные в период боев под Ляояном. В качестве документальной основы своего повествования автор использует труды Военно-исторической комиссии по описанию Русско-японской войны, полковой «Дневник военных действий», мемуары участников событий и прочую литературу по данному вопросу, газетные и журнальные публикации той поры, а также архивные материалы, многие из которых впервые вводятся в научный оборот.

Книга проиллюстрирована редкими фотографиями, репродукциями картин и картами.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

52-й драгунский Нежинский полк. Русско-японская война - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

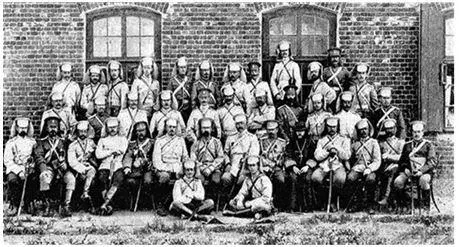

Перед отправкой на фронт. 1904 г.

5. Добровольцы

После сдачи выпускных экзаменов в учебных заведениях в полк прибыло пополнение из вольноопределяющихся. Многие приехали в конце мая, но некоторые, видимо, добрались только в начале июня, перед самым отъездом. Едва молодые люди переоделись в драгунскую форму – решено было их сфотографировать. Причем в ателье делались не просто снимки на память. Судя по всему, кадры изначально готовились для печати. И действительно, некоторые фотографии впоследствии были помещены в иллюстрированном прибавлении № 54 к «Московскому Листку» № 192 (от 11 июля 1904 года).

Волнующее это дело – листать старые пожелтевшие страницы газеты. Интересующий нас номер посвящен печальному событию – кончине 2 июля, в Баденвейлере, А. П. Чехова. Но на некоторых страницах размещены крупные фотографии с группами военных в драгунской полевой форме.

Вот одна из них. Кто-то сидит на диванчике, кто-то присел на тумбочки, небрежно задрапированные материей. Несколько человек стоят, один прилег. За ними – стена ателье с нарисованными полями и редкими деревцами. Все уже при оружии: вперед выставлены грозные драгунские шашки. Всего мы видим 13 человек. Они пронумерованы. Под фото перечислены фамилии, однако, не обошлось без ошибок: тут и опечатки, и инициалы указаны далеко не у всех, а три персоны, как я докажу, и вовсе перепутаны. Приведу детальный анализ фотографии.

Прежде всего: что это за молодой офицер (№ 7), сидящий в центре? Подписи верить нельзя: под № 7 значится Жуковский, а такого офицера в полку не было. Читаем рядом: «6) корн. Хокольский…» Действительно, служил в полку в 1904 году корнет Фёдор Хакольский. Только видно, что № 6 – это на самом деле вольноопределяющийся Борис Романов, из Императорского училища правоведения. На отдельном снимке пяти выпускников этого училища он стоит крайним справа.

Итак, выявлена распространенная в газетах ошибка: в подписи под снимком путаница. Становится понятно, что сидит в центре корнет Фёдор Хакольский, за ним стоит Борис Романов, а впереди, в папахе, на которую ретушер нанес цифру 5, разлегся вольноопределяющийся Жуковский. Что касается остальных участников съемки, то они названы точно.

Но почему корнет Фёдор Хакольский в центре этой группы? Он окончил Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище, после чего был выпущен в 29 драгунский Одесский полк эстандарт-юнкером. В июне 1899 года произведен в корнеты, а 23 апреля 1901 года переведен в Елец, в Нежинский полк. Как видим, опыта службы у него уже хватало. И тут возникает догадка: очевидно, корнет был приставлен к молодежи, обучал пополнение, в основном из гуманитарных вузов, основам военного дела. Потому-то ему и отвели почетное место в середине, на диванчике!

Теперь можно рассмотреть и другие персоналии.

Вольноопределяющиеся

№ 1 – Фёдор Фёдорович Цирус. По виду уже вполне зрелый мужчина, с густыми усами, в очках с круглыми металлическими оправами. На правой стороне груди виден знак, свидетельствующий об окончании какого-то высшего учебного заведения. В его наградном листе указано, что он – охотник в 4-м эскадроне. А награжден он будет Знаком отличия Военного ордена св. Георгия 4-й степени за бой 26 сентября 1904 года у деревни Тадусанпу, на реке Шахэ. Он примет участие и в набеге на Инкоу, о чем рассказ далее.

№ 2 – Евгений Евгеньевич Измайлов, вольноопределяющийся 6-го эскадрона. В Центральном Государственном Историческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) о нем и его товарищах по Училищу правоведения удалось собрать множество любопытнейших документов. Например, стало известно, что Евгений родился 14 февраля 1882 года в Москве, рано лишился отца, отставного штабс-капитана. После 4-го класса Московской классической гимназии в 1896 году был переведен в приготовительный класс ИУП. За содержания сына в училище вдова платила немалые по тем временам деньги – 700 рублей. А в результате – вместо юридической карьеры молодой человек в патриотическом порыве выбрал опасную службу драгуна.

Волонтеры 52 Нежинского драгунского полка из Императорского училища правоведения: кн. Трубецкой, Аннибал (убит), Измайлов, Лонгинов, Романов

№ 3 – князь Андрей Васильевич Трубецкой. Родился 8 ноября 1882 года баловнем судьбы, поскольку принадлежал к славной своей историей и традициями знатной фамилии. Его отец, князь Василий Андреевич Трубецкой, в начале ХХ века был камер-юнкером Высочайшего Двора. Сам князь Андрей, однако, выдающимися способностями не отличался. Поначалу он весьма посредственно учился в Александровском лицее, немецкий язык ему совершенно не давался, да и по английскому письменному, при двенадцатибалльной системе, с трудом вытянул на 5. После 6-го класса отец забрал его из Лицея и подал документы в Императорское училище правоведения. Там встревожились. Сомнения вызывало поведение молодого человека. За племянника ручался дядя, полковник Генерального штаба князь Николай Трубецкой. Тем не менее, возникла конфиденциальная переписка между двумя учебными заведениями. Директор Лицея, шталмейстер А. П. Саломон, уверял:

«Трубецкой мальчик очень способный. Никаких предосудительных поступков не совершил и родители взяли его совершенно добровольно, без какого-либо указания, а тем более давления со стороны лицейского начальства. По характеру своему Трубецкой не принадлежит к числу натур пассивных, сразу поддающихся влиянию; но свойственная ему самостоятельность не переходит в строптивость, лишающую возможности на него воздействовать».

Довольно витиевато. А вот инспектор лицея рубанул прямо:

«Во всяком случае характер трудный».

Тем не менее, князь Андрей был принят в ИПУ и в 1904 году его закончил, между прочим, предпоследним по успеваемости. Видно, в правоведы его не тянуло – и он, вместе с четырьмя своими одноклассниками, устремился в 52-й драгунский Нежинский полк.

№ 4 – Трофим Старча (в газете ошибочно напечатано – Старче, при этом указано, что он унтер-офицер). Можно уточнить – взводный унтер-офицер 3-го эскадрона. На груди у него виднеется знак какого-то учебного заведения, а также свисток на плетеном шнурке, который пристегнут к этому знаку и, видимо, еще к карманной пуговице. Думается, унтер-офицер Старча помогал корнету Хакольскому обучать прибывшую молодежь нелегкому драгунскому делу. Сам он был отличным воином и единственный из всего полка получил за войну все четыре солдатских Георгиевских креста. Дослужился он до вахмистра своего эскадрона.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: