Александр Широкорад - Бояре Романовы. На пути к власти

- Название:Бояре Романовы. На пути к власти

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4484-8383-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Широкорад - Бояре Романовы. На пути к власти краткое содержание

Бояре Романовы. На пути к власти - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Внук Жеребца Игнатий Образец в 1501 г. был воеводой сторожевого полка. Его двоюродный брат Иван Игнатьевич Шишка в 1495 г. сопровождал в свите Ивана III во время его поездки в Новгород.

Александр Елко, второй сын Андрея Кобылы, был родоначальником Колычевых, Стербеевых, Неплюевых и Хлуденевых. Елко имел пять сыновей: Федор Колыч, Иван Хлудень, Григорий Стербей, бездетный Роман и Федор Дютка. Сын Александра Федор Колыч, живший во второй половине XIV – начале XV века, по-видимому, был крупным землевладельцем. Его владения (село Колычево Московского уезда и село Колычевское Коломенского уезда) упоминаются в великокняжеских духовных и договорных грамотах XV века. У Федора Колыча было четыре сына: Григорий, Андрей, Иван и Тимофей. Андрей погиб в битве с татарами под Суздалем в 1445 г. У него было три сына: Андрей, Семен и Иван Лобан, от них пошли три ветви Колычевых, некоторые представители которых попали в думу. Старший брат Андрея Григорий после сражения с татарами под Белевом (1438) подарил в Троицкий монастырь село Конотеребово Московского уезда, полученное им в приданое. Его сын Александр был боярином у князя Михаила Андреевича. Иван и Тимофей умерли бездетными.

Большая часть Колычевых была переселена на Новгородские земли и стала новгородскими помещиками.

Василий Ивантей имел только одного сына Григория, который умер, не оставив потомства.

Потомки четвертого сына Андрея Кобылы – Гаврилы Гавши – также стали новгородскими помещиками и носили фамилию Боборыкины (по правнуку Гавши Федору Андреевичу Боборыке).

Основную же линию продолжил пятый сын Кобылы Федор Кошка. Кошка служил боярином у Дмитрия Донского. Ряд историков утверждает, что Федор Кошка подписывал два завещания Дмитрия Донского – в 1371 г. и в 1389 г., и ему великий князь доверил оборону Москвы, когда сам двинулся на Куликово поле. К сожалению, в летописях указано только имя и отчество боярина – Федор Андреевич, без прозвища. А у Дмитрия Донского, кроме Кошки, был еще боярин Федор Андреевич Свибл. Поэтому точно сказать, кто из них подписывал великокняжеское завещание в 1371 г., и на кого оставил охранять Москву в 1380 г. Дмитрий, мы не можем. Но вот в 1389 г. второе завещание Дмитрия Донского подписали оба боярина Федора Андреевича.

В 1393 г. Федор Кошка возглавил посольство в Новгород. А в 1391 г. Кошка выдал свою дочь Анну за сына тверского князя Михаила Александровича – Федора. Федор Михайлович был младшим сыном и получил крошечный удел – городок Микулин (в настоящее время село Микулино в 50 км от Твери). Анна и Федор имели двух сыновей – Александра и Федора, которые после стали удельными князьями Микулинскими, находившимися в вассальной зависимости от Тверского княжества. В 1485 г. Андрей Борисович, правнук Анны и Федора, отдал свой удел Ивану III и переехал в Москву. Оба его сына стали московскими боярами, и оба были бездетны. Род этот пресекся в 1525 г.

Брак Анны и Федора Микулинского был, несомненно, политическим – попыткой сближения Василия I и Михаила Александровича. Федору Кошке и его детям было крайне лестно породниться с князем Рюриковичем. Но на политические интриги в Москве захудалый микулинский князь никакого влияния не имел, и ничем не мог помочь Кошкиным.

Сам же боярин Федор Кошка под старость лет ушел в монастырь и стал монахом Феодоритом. По предположению историка В.К. Трутовского, Кошка умер в 1407 г.

Глава 3. Кошкины дети

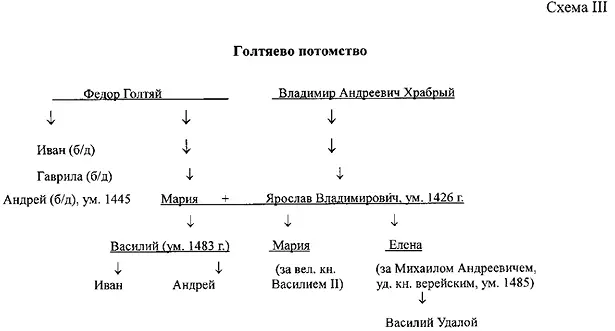

У Федора Кошки было пятеро сыновей – Иван, Федор Голтяй, Александр Беззубец и Михаил Дурной. (См. Приложение. Схема 2.)

Младший, Михаил Дурной, умер без потомства, и нам о нем ничего не известно.

Федор Голтяй получил чин боярина. Его подпись стоит на первой духовной грамоте великого князя Василия Дмитриевича, непосредственно за подписью своего старшего брата Ивана. У Голтяя было три сына: Иван, Гаврила и Андрей и дочь Марья. Умер Голтяй, вероятно, во время больших эпидемий в конце княжения Василия Дмитриевича. Во всяком случае, во время княжения Василия Темного Голтяя не было в живых. Его вдова Марья (инокиня Маремиана) с сыном Андреем дали в 1428–1432 гг. Троицкому монастырю (при игумене Савве) в Кинельском стану Переяславского уезда «село свое в Кинеле Ондреевское Воронина у озера, а опрочь озера… А озера есмя не дала х той земли, что того села жеребей озера». Речь идет об озере Тарбеевском, находящемся в версте от Параклита. Сыновья Иван и Гаврила умерли, по-видимому, в младенчестве.

В историю Федор Голтяй вошел тем, что в 1408 г. весьма удачно выдал замуж дочь Марию за сына боровского князя Владимира Андреевича – Ярослава. Все три брата Голтяевы умерли бездетными, и родовые вотчины достались их сестре Марье Федоровне.

Боровское княжество выделилось в 1341 г. из Московского княжества по духовному завещанию Ивана Калиты, отдавшего его сыну Андрею. Сын Андрея Ивановича Владимир Андреевич Храбрый (1358–1410) существенно расширил княжество. Но, умирая, он разделил свою «отчину» между пятью сыновьями. Его четвертый сын Ярослав получил в удел Малоярославец. В браке Ярослав и Мария Голтяева имели трех детей – Василия, Марию и Елену.

Елена Ярославна вышла замуж за удельного верейского князя Михаила Андреевича (внука Дмитрия Донского). Кстати, Михаил Андреевич был первым и последним верейским князем. Это княжество появилось в 1432 г., когда умер можайский князь Андрей Дмитриевич, и его удел был поделен между сыновьями. Михаил Андреевич был верным союзником Василия Темного и ни разу не изменил ему. Но Иван III отплатил верейскому князю черной неблагодарностью. В принципе, Иван III решил разделаться со всеми своими родственниками без исключения. В 1484 г. Василий Удалой, сын Михаила Андреевича и Елены, вынужден был бежать с женой в Литву. На следующий год Михаил Андреевич умер, а Верейский удел был захвачен Иваном III.

Мария Ярославна в 1433 г. вышла замуж за великого князя Московского Василия II. К ее свадьбе мы еще вернемся.

Как видим, неродовитое семейство Кошки постепенно приобретает большое влияние. В 1408 г. впервые внучка Кошки Мария выходит за удельного князя Рюриковича, а спустя четверть века его правнучка становится великой княгиней.

Брат великой княгини Марии Василий Ярославич восстанавливает единое Серпухово-Боровское княжение. В ходе 30-летней гражданской войны он активно поддерживает Василия II. После победы Василий II пригласил в гости шурина с двумя сыновьями, но 10 июля 1456 г. внезапно велел их схватить, заковать в кандалы и отправить в «тесное заточение» в Углич, где они скончались или были убиты. «Поимание» князя Василия Ярославича было столь непонятным, что летописец не нашел даже слов для его объяснения, ограничившись лишь скупым изложением самого факта. Серпухово-Боровское княжество было присоединено к Московскому. Лишь жене Василия Ярославича и старшему сыну Ивану удалось бежать в Литву.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]](/books/187233/aleksandr-shirokorad-tajny-russkoj-artillerii-posl.webp)