Александр Васькин - Сталинские небоскребы: от Дворца Советов к высотным зданиям

- Название:Сталинские небоскребы: от Дворца Советов к высотным зданиям

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-9973-5000-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Васькин - Сталинские небоскребы: от Дворца Советов к высотным зданиям краткое содержание

Книга содержит интереснейшие подробности создания проекта первого сталинского небоскреба – Дворца Советов, что строился на Волхонке, на месте снесенного в 1931 г. Храма Христа Спасителя. Храм был снесен по инициативе Иосифа Сталина, горячо поддержанного архитектором Борисом Иофаном, автором проекта Дворца Советов. С разных точек зрения рассматривается вопрос, почему не был построен Дворец Советов. Рассказывается и о своеобразном соревновании, развернувшемся в 1930-е гг. между Сталиным и Гитлером, за постройку самого большого дворца в мире.

История возведения восьми высоток в Москве, вдохновителем которого был Сталин, рассматривается через призму архитектуры, политики и культуры. Где должна была стоять восьмая высотка и почему она не была построена. Превращение высотного строительства в индустрию, плодящую небоскребы для всего Советского Союза. Использование бутафорского декора для оформления интерьера высотки МГУ. Устройство лагерей в Москве для проживания зэков, строящих высотки. Непомерно высокие затраты на строительство всего лишь восьми зданий в условиях острейшего жилищного кризиса в СССР. Воспоминания архитекторов, строителей, жителей домов и многое другое…

Читатели смогут ознакомиться с содержанием исторических документов: постановлений Совета министров СССР «О строительстве в г. Москве многоэтажных зданий», «О строительстве нового здания для Московского государственного университета», «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». За каждым постановлением скрыты драматические события в судьбах многих людей.

Книга насыщена большим количеством архивных иллюстраций и современных фотографий.

Сталинские небоскребы: от Дворца Советов к высотным зданиям - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1934 г. в Москве была создана Академия архитектуры СССР (в подражание императорской России, где основные импульсы развития искусства исходили от Академии художеств в Петербурге). Для воспитания новых кадров при академии создали Институт аспирантуры. Аспиранты академии – будущая элита советской архитектуры (К. С. Алабян, Г. П. Гольц, А. К. Буров и многие другие) были направлены на стажировку за границу. Как видим, несмотря на антагонистические противоречия с Западом относительно путей развития человечества, Сталин отправил зодчих осваивать именно его «классическое наследие» (о необходимости использовать мотивы «русской национальной архитектуры» вождь заговорил только в конце 1940-х гг.).

Архитекторы побывали во Франции, Италии, Греции, а также в сирийском Баальбеке и Стамбуле. Привлекает внимание география поездок: не Германия, не Англия, не скандинавские страны. В этом было конкретное указание – какое именно наследие надо осваивать: Древнего Рима и Древней Греции, с французской приправой. Зодчим предстояло за десять-двадцать лет пройти путь, для «освоения» которого обычно требуются века.

«Многие наши архитекторы имели возможность посетить ряд западноевропейских стран и ознакомиться с лучшими памятниками архитектуры, начиная с памятников Древней Греции. На примере хотя бы Помпеи они могли воочию убедиться в огромном значении архитектурной правдивости. Несмотря на то, что Помпея погибла около двух тысяч лет назад, она оживает, когда ходишь по городу. Войдя в любой жилой дом Помпеи, невольно ощущаешь, что ни один элемент его не был сделан зря, а полностью обусловлен требованиями жизни, все сделано для человека.

Такой правдивости мы требуем и от нашей архитектуры. Неслучайно взяли пример из классической эпохи: именно классическое искусство дает нам наиболее блестящие образцы архитектуры, целеустремленно, гармонично, полноценно отвечающие на задачи, поставленные эпохой.

Овладеть культурным наследием – это не значит хорошо изучить прошлое и уметь грамотно варьировать в своих работах отдельные элементы его. Вопрос ставится иначе. Надо отказаться от слепого подражания классике. Разрешая определенную архитектурную задачу, необходимо исходить не из классических канонов, а из назначения сооружения, его идейного содержания, расположения – одним словом, из тех реальных факторов, которые определяют данный архитектурный организм», – делился своими передовыми мыслями Каро Алабян на собрании в Союзе советских архитекторов, посвященном обсуждению статьи газеты «Правда» под красноречивым названием «Какофония в архитектуре».

Театр Красной Армии

(арх. К. С. Алабян и В. Н. Симбирцев, 1934–1940)

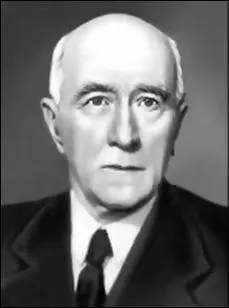

К. С. Алабян

Вернувшиеся на родину архитекторы не только рассказывали о творческой командировке тем своим коллегам, кому не посчастливилось познакомиться с лучшими образцами буржуазной культуры и искусства. Они сразу включились в работу. Результаты – построенные в Москве здания – не заставили себя ждать. Это и ставший символом архитектуры 1930-х гг. Театр Красной Армии (1934–1940, К. Алабян), и жилой дом № 25 на Тверской улице (1933–1936, А. Буров), и Речной вокзал (1937, А. Рухлядев), и Концертный зал им. Чайковского (1940, Д. Чечулин и др.), и многие другие здания, построенные под влиянием лучших образцов античного зодчества.

Активно работали в Москве и представители старшего поколения, в частности, Иван Жолтовский (1867–1959), не нуждавшийся в членстве во вновь созданной сталинской академии, т. к. действительным членом императорской Академии художеств он стал еще в 1909 г. В своих московских постройках Жолтовский мастерски использовал композиционные приемы и архитектурные мотивы эпохи Возрождения (дом Скакового общества на Скаковой аллее, 1903–1905 гг.; особняк Тарасова на Спиридоновке, 1909–1912 гг.). Стилевым пристрастием Жолтовского было палладианство, названное так по имени итальянского зодчего Андреа Палладио (1508–1580). Вот почему Жолтовский оказался востребован Сталиным, особенно в период «освоения классического наследия», и строил свои дома на главных магистралях и площадях красной Москвы. Образец палладианства в столице – возведенный по проекту Жолтовского дом № 13 на Моховой улице (1934 г., на месте снесенной церкви св. Великомученика Георгия, что на Красной горке – рядом с гостиницей «Националь»). Жолтовский расположил свой дом на красной линии будущей Аллеи Ильича, которая должна была вести к Дворцу Советов.

И. В. Жолтовский

Сам факт строительства этого дома явил собой стартовый и весьма удачный (чего не скажешь о последующих стадиях) этап периода освоения классического наследия. Конкретным использованным Жолтовским «наследством» послужила лоджия дель Капитанио (1571), построенная по проекту Палладио. Ее наиболее яркие черты, характерные для этого памятника мировой архитектуры, зодчий воплотил в своем московском проекте.

Декорирующий фасад дома на Моховой улице наполнен крупными формами: гигантский коринфский ордер с восемью полуколоннами, определяющий одновременно и большие пространства внутренних объемов здания. Ордер дома перекликается с лучшими образчиками дореволюционной архитектуры – портиком Большого театра и колоннадой Музея изобразительных искусств (парадную лестницу которого спроектировал тот же Жолтовский).

Москва, Моховая ул., д. 13

Коллеги по-разному оценили творение Жолтовского. Алексей Щусев не стеснялся восхищаться: «Я считаю, что даже в Европе трудно найти мастера, который так тонко понял бы классику. Эта постройка является большим завоеванием современной архитектуры». А Виктору Веснину приписывают такие слова: «Это гвоздь в гроб конструктивизма, который нужно выдернуть». Как бы там ни было, дому быстро нашли применение, отдав его под посольство США, хотя в большей степени здание подошло бы под итальянское дипломатическое представительство.

А тем временем шла работа по созданию генерального плана реконструкции Москвы, начатая еще в 1931 г., после июньского пленума ЦК ВКП (б), посвященного вопросам коренной перестройки советской столицы.

«Иосиф Виссарионович Сталин с гениальной прозорливостью наметил основные пути реконструкции Москвы. Некоторые архитекторы предлагали отказаться от городской застройки и превратить Москву в скопление небольших домиков, растянувшихся на семьдесят-сто километров. Другие, напротив, требовали чрезвычайно плотной застройки Москвы огромными зданиями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: