Елена Прудникова - Всадники красной смуты

- Название:Всадники красной смуты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4484-8118-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Прудникова - Всадники красной смуты краткое содержание

Книга издается в авторской редакции.

Всадники красной смуты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Перейдем теперь на килограммы. 24 пуда в год – это два пуда в месяц, или примерно килограмм в день. Грубо считая, не меньше 10 процентов надо отдать за помол, примерно столько же составит припек – получается 1000–1100 граммов печеного хлеба в день. При этом семья явно небедная, учитывая количество скота. Что же творилось у бедняков, которым нечем было вспахать четыре гектара и не было навоза, чтобы удобрить поле? И во многих ли крестьянских семьях было по двое детей? У одной моей деревенской прабабки их было шестнадцать (выжили шестеро), у другой – шестеро (выжили все). Сколько хлеба придется на человека в семье из приведенного примера, если рассчитывать на шестерых детей?

Скот – это особая проблема. Скотину надо кормить, причем не только травкой, сеном и соломой, но и зерном. Русские лошаденки, мелкие и пузатые, были на удивление неприхотливы – западноевропейская рабочая лошадь протянула бы ноги на такой кормежке очень скоро. В Англии рабочей лошади давали в год до 130 пудов овса, в русских деревнях – 15–20, а то и вообще одни лишь сено-солому. Но и в этих условиях далеко не каждая семья могла осилить содержание скота.

В начале 90-х годов при 110 млн сельского населения в России было лишь 26 млн лошадей – при том, что пахали, за исключением Украины, Дона и Кубани [10] В черноземных губерниях пахали на волах – лошади не справлялись с пашней.

, только на лошадях, никаких тракторов не было и в помине. Надо еще учитывать, что в это число входят все лошади: и извозчичьи, и кавалерийские, и многочисленные обозные сивки – транспорт тоже был сплошь гужевым. Что же остается деревне? В 1912 году около 30 % крестьян были безлошадными – а это уже самая горькая бедность, и примерно столько же хозяйств имели по одной лошади. Безлошадному одна дорога – в батраки, но у кого батрачить, если среди соседей нет богатых? Те, у кого по две лошади, тоже батраков не держат, поскольку сами едва сводят концы с концами (см. выше).

А ведь надо было и деньги зарабатывать. Вот еще цифирки из того же источника:

«По данным академика Л.В. Милова, бюджет крестьянина “посредственного состояния” с женой и двумя детьми, “живущего домом”, составлял в год:

1. На подати и расходы домашние и на избу и на прочее строение – 4 руб. 50 коп. с половиною.

2. На подушный оброк за себя и за малолетнего своего сына – 7 руб. 49 коп.

3. На соль – 70 коп.

4. На упряжку и конскую сбрую – 1 руб. 95 коп. с половиною.

5. На шапку, шляпу, рукавицы и проч. – 97 коп. с половиною.

6. На земледельческие инструменты и всякие железные вещи и деревянную посуду – 4 руб. 21 коп.

7. На церковь – 60 коп.

8. Для жены и детей – 3 руб.

9. На непредвиденные расходы – 3 руб. Итого – 26 руб. 43 коп. с половиною.

Если крестьянин имел посев до 3 десятин в двух полях, то есть несколько выше минимальной нормы, и заготавливал до 300 пудов сена, то мог содержать скот не только для своих нужд, но и на продажу. Такой крестьянин-середняк в год мог продать бычка, свинью, двух овец, три четверти хлеба, а также по мелочи мёд и воск, хмель, грибы, коровье масло и творог, яйца. Общая прибыль со всего с этого составляла 8—10 рублей. Однако для нормальной жизни и на подати и расходы ему нужно, как уже показано, 26 рублей! Получается, что даже крестьянин-середняк далеко не сводил концы с концами. А что же бедняки?

Подсчитано, что в 1900 году крестьянин покрывал за счет хлебопашества лишь от четверти до половины своих потребностей; остальное ему надо было зарабатывать каким-то иным способом» [11] Валянский С., Калюжный Д. Русские горки. М., 2003. С. 41–42.

.

Практически весь товарный хлеб, то есть предназначенный на продажу, выращивался в крупных современных хозяйствах. По ним-то и ударило катастрофическое падение цен на хлебных рынках, которое смогли выдержать только самые сильные. В 1881 году пуд хлеба вывозили за 1 руб. 19 коп., в 1886-м – за 84 коп., в 1894-м – за 59 коп. Сотни средних, хотя и перспективных владений разорились и канули все в то же крестьянское болото. Исчезали те единственные центры, которые со временем могли стать основой крупного сельскохозяйственного производства – а ведь только оно и способно было накормить страну.

К началу ХХ века положение крестьянства из просто тяжелого стало катастрофическим. «Ряд официальных (!) исследований с несомненностью установил ужасающий факт крестьянского разорения за 40 лет, истекших со времени освобождения. Размер надела за это время уменьшился в среднем до 54 % прежнего (который тоже нельзя было считать достаточным). Урожайность уменьшилась до 94 %, а в неблагоприятной полосе даже до 88–62 %. Количество скота упало (с 1870 года) в среднем до 90,7 %, а в худших областях до 83–51 % прежнего. Недоимки поднялись с 1871 года в среднем в пять раз, а в неблагоприятной полосе и в восемь, и в двадцать раз. Ровно во столько же раз увеличилось и бегство крестьян с насиженных мест в поисках большего простора или за дополнительными заработками. Но и цена на рабочие руки, в среднем, почти не поднялась, а в неблагоприятных местностях даже упала до 64 %.

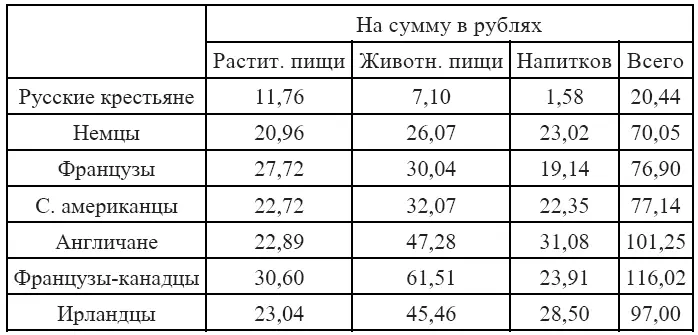

Академик князь Тарханов в статье “Нужды народного питания” дал таблицу потребления пищевых продуктов крестьянами различных стран в денежных единицах на человека в год:

При введении всеобщей воинской повинности в 1873 году доля признанных негодными к военной службе не превышала 6 % призывников; до 1892 года этот показатель держался около 7 %. Но с 1892 года, когда начались финансово-экономические реформы, эта доля стала быстро повышаться. В 1901-м доля негодных к службе призывников достигла уже 13 %, несмотря на то, что именно в это время требования, предъявляемые к новобранцам в отношении роста и объёма грудной клетки, были понижены. Показательно, что смертность в российской деревне была выше, чем в городе, хотя в европейских странах наблюдалась обратная картина» [12] Валянский С., Калюжный Д. Русские горки. М., 2003. С. 60–62.

. А в начале 10-х годов браковали уже около половины рекрутов, хотя требования к тому времени были снижены.

Столыпин попытался было как-то разрулить ситуацию, стимулировав расслоение крестьянства, – но поздно! Этот узел уже не развязывался, Петр Аркадьевич опоздал со своими реформами ровно на полвека. Если бы такие условия установить одновременно с отменой крепостного права! – но тогда власти, озабоченной тем, чтобы как можно больше смягчить удар по дворянству, было не до будущего аграрного сектора экономики. А в 1906 году оказалось уже безнадежно поздно.

Село к тому времени страдало от чудовищной перенаселенности, а развитие промышленности в городах было недостаточным, чтобы хоть как-то эту перенаселенность смягчить. И тормозилось оно в первую очередь отсутствием платежеспособного спроса. Нищее население старалось все, что только возможно, изготовить своими руками, покупая лишь самое необходимое. Да и то большинство купленного ими изготавливалось ремесленниками в том же селе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: