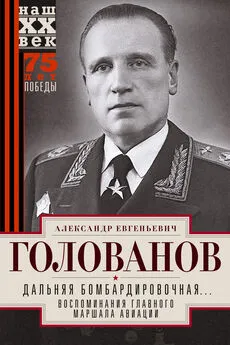

Александр Голованов - Дальняя бомбардировочная...

- Название:Дальняя бомбардировочная...

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Дельта НБ»

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-9524-3858-x, 978-5-9524-3858-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Голованов - Дальняя бомбардировочная... краткое содержание

Мемуары Главного маршала авиации А. Е. Голованова (1904—1975) приходят к читателю последними из мемуаров полководцев Великой Отечественной войны. Лишь сейчас книга командующего Авиации дальнего действия издается в истинном виде и в полном объеме. Все авторские оценки и детали восстановлены по рукописи. Судьба автора исключительна: необычайно яркий взлет в годы войны и необычайно долгое и глухое замалчивание в последующие времена. Причина опалы заключалась прежде всего в том, что деятельность АДД была подчинена непосредственно И. В. Сталину, о котором А. Е. Голованов много пишет в своей книге. Увлекательно и живо рассказывает Главный маршал о самоотверженных полетах экипажей бомбардировщиков, о становлении наступательного рода авиации Советских ВВС, о многих драматических эпизодах на фронтах и в Ставке, участником и свидетелем которых был.

Книга А. Е. Голованова, несомненно, входит в золотой фонд российской военной мемуаристики.

[1] — Так помечены страницы, номер предшествует странице.

[1] — Так обозначены примечания.

Дальняя бомбардировочная... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По завершении Тегеранской конференции еще на бакинском аэродроме Сталин дал указание ускорить организацию планомерных полетов в Югославию. Непосредственную оперативную связь с нами по вопросам помощи югославским партизанам было поручено держать Д. Мануильскому [126].

Вот что он писал мне:

«По поручению Правительства прошу переправить для Народно-освободительной армии Югославии двадцать тонн груза и восемь человек. Учитывая важность данного ответственного задания, прошу для этой цели выделить самых лучших и опытных летчиков и экипажи. Пункт доставки — район Дрвар.

Сигналы: 16 или 12 огней (уточним сегодня) в виде римской цифры десять и сигнал по азбуке Морзе буква „П“ лампочкой. Ожидают с 10 января…

Д. Мануильский. 10 января 1944 г.»

(Архив МО СССР, ф. 39, оп. 11493, д. 6, л. 1.)

А 14 января мы из Югославии получили следующую телеграмму:

«Находимся близ Дрвара. Имеем аэродром на Крбовском поле, в Лике близ Удбине.

Немцы успели 13 января прорвать наш фронт близ Мрконич-Града на коммуникации Мрконич-Град — Гламоч. В горном массиве Млиниште организуем новый отпор. Если отбросим немцев, то самолеты могут спуститься и на Гламочском поле. Кроме этого, подготовляем аэродром у Босанского Петровца. Верховный штаб находится не в полной безопасности в связи с близостью фронта Мрконич — Гламоч № 56.»

(Архив МО СССР, ф. 39, оп. 11493, д. 6, л. 5).

Куда же нам доставлять груз, чтобы он попал по назначению и не оказался в руках врага? Фронт, если можно так выразиться, дышит. [482] Да и фронта-то, как такового, который мы привыкли представлять себе, по сути дела, нет. А лететь туда нужно 1300 километров, доставить точно по адресу все находящееся на бортах самолетов, для чего нужно обязательно обнаружить адресата, не говоря уже о том, что почти весь путь предстоит пройти над территорией, занятой противником. Уточнив, какие пункты находятся твердо в руках партизан, 15 января отдается следующее распоряжение:

«Командиру группы майору товарищу Дудник:

1. Обстановка в районе цели: 13.1.44 г. немцы прорвали фронт близ Мрконич-Град на коммуникации Мрконич-Град — Гламоч.

2. В руках партизан находятся: Дрвар, Босанский Петровец (что севернее Дрвар 20 км) и Грахово (что южнее Дрвар 23 км).

3. Цель: людей и груз выбросить на площадке в районе Босанского Петровца, что 30 км севернее Дрвар (на Широком поле).

4. Сигналы прежние.

Зам. командующего АДД генерал Скрипко. 15 января 1944 года».

(Архив МО СССР, ф. 39, оп. 11493, д. 6, л. 8).

А вот месяцем позже мы уже получили следующее сообщение:

«Груз нужно сбрасывать у Прекай юго-восточнее Дрвар. Географическая широта 44 19, долгота 16 32.

Место у Босканского Петровца ненадежно. Немцы предприняли наступление от Бихача в направлении Петровца.

Бой идет на протяжении 70 км от Грахово до Бихача. Сигналы будут и на Петровом поле близ Травника. 14 февраля 1944 г. Вальтер» (так подписывался маршал Тито).

Так, в связи с боевыми действиями, исключались одни места доставки вооружения и боеприпасов и возникали другие. Партизаны находились в движении.

Для планомерного обеспечения югославских партизан была организована авиационная группа с базированием на Украине. Одними из первых, кто начал регулярные полеты в Югославию, были экипажи Александра Давыдова со штурманом Василием Тузовым, Евгения Мухина со штурманом Иваном Лисовым, Константина Кудряшова со штурманом Федором Румянцевым, Никифора Рыбалко со штурманом Василием Улизко, Гоги Агамирова со штурманом Иваном Гвоздевым. Командиры кораблей были классными летчиками, налетавшими до войны огромное количество часов на трассах Гражданского воздушного флота и имевшими большое количество боевых вылетов во время Великой Отечественной войны. Их штурманы также имели значительное количество боевых вылетов. [483]

Число экипажей, принимавших участие в полетах к партизанам Югославии, стремительно нарастало, и в скором времени на выполнение этой труднейшей, опаснейшей и важнейшей задачи была задействована целая дивизия 4-го гвардейского авиационного корпуса АДД. Этим корпусом командовал генерал-лейтенант авиации Георгий Семенович Счетчиков — высококультурный, грамотный, разносторонне развитый командир, который очень быстро продвинулся по командной лестнице и, будучи в начале организации АДД командиром полка и подполковником, в 1944 году уже командовал корпусом в звании генерал-лейтенанта авиации.

Почему работу экипажей, принимавших участие в полетах к югославским партизанам, я называю труднейшей, опаснейшей и важнейшей? Ведь всякая боевая работа на войне и трудна, и сложна, и опасна! Дело в том, что всякий раз, вылетая на выполнение полученного задания, экипаж отправлялся в неизвестность. Прежде всего ему не была известна погода по всему маршруту, за исключением того места, куда он летит, и то многочасовой давности, а местная погода, как мы знаем, меняется довольно часто. О получении прогнозов из районов боевых действий партизан не могло быть и речи. В первые месяцы никаких радиосредств, используя которые можно было бы прилететь хотя бы в район расположения места назначения или, как мы привыкли выражаться, в район цели, не было.

Следовательно, преодолев линию фронта и более чем тысячекилометровый маршрут, весьма нередко в сложных метеорологических условиях, при обледенении и вне видимости земных ориентиров, экипаж, естественно, не мог точно знать, пользуясь только расчетом времени, куда он фактически вышел, и, установив зрительную связь с земной поверхностью, должен был определить свое местонахождение, после чего приступить к отысканию цели, которая обычно обозначалась кострами определенной конфигурации.

Если в 1943 году партизаны имели бригады и партизанские отряды, то уже в 1944 году были сформированы корпуса, а численность партизан в НОАЮ доходила почти до 350000 человек. В десятках различных мест находились эти соединения, и их-то и нужно было разыскивать вот по таким, например, данным: 9-й корпус — место Уланована, координаты — 13 48 00; 46 04 00. Сигналы латинское «II» из пяти костров; место Локуа, координаты — 13 47 00; 46 01 00. Сигналы те же. Или: 7-й корпус — место Пака, координаты — 15 04 20; 45 30 25. Сигналы «Е» из костров… 4-й корпус — место Кладуша, координаты — 15 14 20; 45 11 30. Сигналы — «Ш» из костров, и так далее, с указанием, с каких по какие числа месяца будут выкладываться те или иные опознавательные знаки. [484] А кроме указанных корпусов существовали и другие, например 5, 8, 6, 1-й и другие, а также дивизии и отдельные группы, например группа Мораца, соединение Пеко… Подчас просто давались координаты даже без названия места, например: Сербия, координаты — 21 54 00; 43 24 08. Сигналы — треугольник из костров. В общем получалось большое количество различных площадок со своими сигналами, найти которые на карте и то требуется время. Найти же указанные далекие пункты с самолета ночью, и подчас безлунною, не так-то просто. Длительный же поиск площадок мог привести к тому, что, летая на предельный радиус полета, экипаж рисковал остаться без топлива и в лучшем случае, потеряв самолет, мог рассчитывать попасть в тот или иной партизанский отряд, однако вероятность такого благополучного исхода, нужно сказать, была невелика. Сложность и опасность полетов в горной местности по розыску площадок и сбросу грузов с минимально возможной высоты, чтобы гарантировать попадание их в руки адресата, а не врага и избежания столкновения с горами, обязывали экипаж быть предельно внимательным. Я уже здесь не говорю о возможной встрече с истребителями, о преодолении других средств противовоздушной обороны противника, через районы которых из-за ограниченного количества топлива приходилось лететь напрямую. Вот почему мной выше были применены исключительные слова, подчеркивающие всю сложность выполнения поставленной задачи. Однако, несмотря ни на какие трудности, все экипажи дивизии летали с большим желанием на выполнение этих задач, зная, что они делают это ради братской помощи югославским партизанам в их тяжелейшей борьбе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: