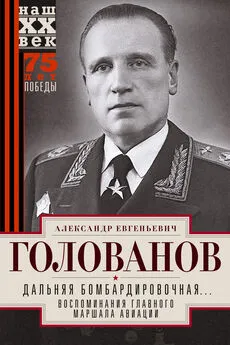

Александр Голованов - Дальняя бомбардировочная...

- Название:Дальняя бомбардировочная...

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Дельта НБ»

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-9524-3858-x, 978-5-9524-3858-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Голованов - Дальняя бомбардировочная... краткое содержание

Мемуары Главного маршала авиации А. Е. Голованова (1904—1975) приходят к читателю последними из мемуаров полководцев Великой Отечественной войны. Лишь сейчас книга командующего Авиации дальнего действия издается в истинном виде и в полном объеме. Все авторские оценки и детали восстановлены по рукописи. Судьба автора исключительна: необычайно яркий взлет в годы войны и необычайно долгое и глухое замалчивание в последующие времена. Причина опалы заключалась прежде всего в том, что деятельность АДД была подчинена непосредственно И. В. Сталину, о котором А. Е. Голованов много пишет в своей книге. Увлекательно и живо рассказывает Главный маршал о самоотверженных полетах экипажей бомбардировщиков, о становлении наступательного рода авиации Советских ВВС, о многих драматических эпизодах на фронтах и в Ставке, участником и свидетелем которых был.

Книга А. Е. Голованова, несомненно, входит в золотой фонд российской военной мемуаристики.

[1] — Так помечены страницы, номер предшествует странице.

[1] — Так обозначены примечания.

Дальняя бомбардировочная... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Чем дальше вели мы боевую работу, тем больше по времени уплотняли боевые порядки, чтобы массировать удар и парализовать средства ПВО противника.

Нужно сказать, что не всякий раз удавалось тому или иному экипажу успешно выполнить полученное задание. Или метеорологические условия исключали возможность бомбить заданный объект и пришлось идти на запасную цель, или противник где-либо поблизости от назначенной цели сделал ложную, и при приближении самолета там начинались взрывы и пожары, имитирующие бомбометание впереди идущих самолетов, и экипаж нанес удар по этой ложной цели и так далее. [175] Такие уловки немцам, бывало, удавались. К тому же множество прожекторов, применяемых противником, с одной стороны, создавали хорошие условия для прицельной стрельбы немецкой зенитной артиллерии, с другой — мешали нашему прицельному бомбометанию.

В течение всей войны велась непрерывная работа как по улучшению методов обнаружения истинных целей, так и по их уничтожению. В то же самое время противник всю войну работал над тем, как замаскировать истинные цели и заставить нас наносить удар по ложным.

Принципиальная схема боевого вылета, которая могла, конечно, претерпевать те или иные изменения в зависимости от полученной боевой задачи, была отработана следующая. Примерно за час до общего вылета, а может быть и за другое время, в зависимости от удаления цели от места базирования, поднимались в воздух разведчики погоды, которые по сути дела становились лидерами полета. Все остальные самолеты, если можно так выразиться, шли с открытыми глазами, то есть точно знали, какие условия полета ожидают их впереди. Разведчиками погоды назначались, как правило, особо опытные экипажи, отлично владеющие всеми способами самолетовождения. Подходя к цели, этот разведчик погоды — лидер переходил на работу на привод, становясь как бы приводной радиостанцией, что давало возможность остальным самолетам настраиваться и идти на него. За лидером следовали самолеты-осветители, которые, придя в район цели, освещали ее стокилограммовыми светящимися бомбами, медленно опускавшимися на парашютах. Эти бомбы долгого горения не только хорошо освещали местность, но и ослепляли расчеты немецкой зенитной артиллерии. Самолеты-осветители управлялись наиболее опытными экипажами.

За осветителями шли два-четыре экипажа, также из числа лучших, с зажигательными бомбами, которые, убедившись в точности выхода в назначенное место, первыми бомбили и поджигали цель. От точности их бомбометания в большой степени зависел успех всего эшелона, следующего на поражение цели, и они были обязаны создать очаги пожаров, по которым могли ориентироваться подходящие к цели бомбардировщики. На сильно прикрытые средствами ПВО цели выделялись самолеты-подавители, задача которых состояла в уничтожении прожекторов и подавлении зенитных точек. На выполнение этой задачи также выделялись экипажи, имевшие большой боевой опыт. Если в районе целей находились вражеские аэродромы, туда выделялась группа самолетов с задачей не допустить вылета самолетов противника в момент подхода и поражения заданной цели нашими экипажами. [176]

После того как цель была подожжена, появлялась основная группа бомбардировщиков, и хотя каждый летел к цели самостоятельно с разных аэродромов, приходил туда в назначенное ему время и сам прицельно бомбил уже обозначенный огнями пожаров объект. Такая схема максимально исключала возможное нанесение удара по ложным объектам, а также повышала результативность налета. Справлялись «осветители» и «поджигатели» со своей задачей — результаты ударов всегда были высокие. Но, конечно, не всегда было так. Всякое бывает на войне.

Все наземные средства частей и соединений, имеющих отношение к обеспечению боевого вылета, были в действии. На пеленгаторах и радиостанциях дежурили опытные штурманы. С любым самолетом, находящимся в воздухе, можно было связаться не только с командного пункта полка или дивизии, но и с командного пункта АДД, где всегда находились соответствующие переговорные таблицы каждой части и позывные каждого самолета в отдельности. Связь экипажа с землей была доведена до совершенства, что в быстро менявшейся фронтовой обстановке имело огромное значение.

Контроль за выполнением боевого задания проводился старшими командирами и офицерами штабов и аэрофотосъемкой как в процессе самого бомбометания, так и по завершении его.

Таковы были особенности и специфика ночной боевой работы частей и соединений АДД, которые схематично изложены выше и касаются объектов, расположенных как в оперативной глубине, так и в глубоком тылу противника.

…В одну из майских ночей позвонил А. Н. Поскребышев и передал, что мне нужно приехать в Кремль. Я поинтересовался, кто сейчас у Сталина.

— Моряки, — ответил Александр Николаевич.

За семь минут дороги я так и не смог себе представить, зачем я понадобился Сталину при докладе моряков.

Войдя в кабинет Верховного, я увидел там наркома Военно-Морского Флота Н. Г. Кузнецова, командующего военно-морской авиацией генерала С. Ф. Жаворонкова [77], командующего ВВС генерала А. А. Новикова [78], В. М. Молотова, Г. М. Маленкова и некоторых других товарищей. Было видно, что меня ждали.

— Нужно помочь морякам, — обратился ко мне Сталин. — Караваны судов, идущие из Англии, несут большие потери от авиации противника. Нужно пресечь ее деятельность.

Пока я мало что понял, так как у моряков была своя авиация, и в чем я должен помогать, мне было не совсем ясно.

— Что мы должны делать, товарищ Сталин? — спросил я.

— Вам нужно использовать свои тяжелые четырехмоторные самолеты для нанесения ударов по аэродромам противника, расположенным на территории Норвегии и Финляндии, перебазировав самолеты на северные аэродромы. Есть у вас желание помочь в этом деле? [177]

— Конечно, товарищ Сталин, но я хотел бы знать, откуда эти самолеты будут работать.

— Пойдите вместе с Маленковым, Новиковым и моряками в другую комнату, ознакомьтесь со всем и дайте нам ваши предложения.

Мы вышли, и меня ознакомили с задачами, которые предстояло выполнить, ознакомили также и с аэродромами, откуда должны были летать наши самолеты. К моему удивлению, на названных аэродромах длина летного поля была всего лишь 800 метров и подходы к ним закрыты сопками. О полетах тяжелых кораблей с таких аэродромов не могло быть и речи.

— Кто же посоветовал товарищу Сталину использовать тяжелые воздушные корабли на аэродромах, на которые они не могут сесть и с которых им с боевой нагрузкой не взлететь? — спросил я у Г. М. Маленкова.

Ответа не последовало.

— Предложение это несерьезное, — обратился я опять к Маленкову, — и нужно об этом прямо сказать товарищу Сталину.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: