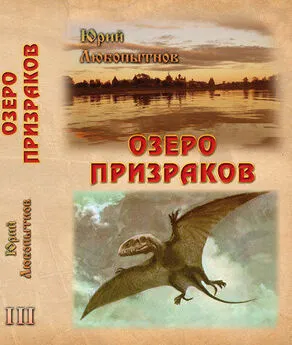

Юрий Любопытнов - Огненный скит

- Название:Огненный скит

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Сергиев Посад

- Год:2002

- Город:Сергиев Посад

- ISBN:5-7394-0015-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Любопытнов - Огненный скит краткое содержание

Публикуется на сайте «Хотьково в сети» http://hotkovo.net.ru

© Юрий Николаевич Любопытнов

© Оформление электронной версии - ПавелЪ

Об издании

Роман «Огненный скит» (в первом издании «Золото викингов»), написанный на основе легенды о поисках клада, зарытого на одном из островов Соловецкого архипелага, охватывает целый исторический пласт жизни Российской империи.

Ведь поиски клада, волею судьбы оказавшегося в подземелье старообрядческого скита среди болот Русского Севера, начавшиеся чуть ли не в ХI веке, продолжаются по сей день. По преданию, опасаясь нападения русских, викинги спрятали награбленное золото, зарыли в земле, решив для себя: «Будем живы – вернёмся за сундуком. Погибнем – он не достанется никому». Но именно этого последнего довода не пришлось никому узнать... Мысль о возможности разбогатеть вдруг, сразу будоражит умы. И вот уже Изот, владеющий тайной клада, гибнет от рук спасённого им Антипа, но тайну не выдает....

Сюжет романа захватывает и увлекает ещё и потому, что написан он простым и доступным языком, с характерными для того или иного персонажа особенностями речи. Живое слово героев, их искренность легко соотносятся с временем, когда происходят события. Все это придаёт роману в целом своеобразный колорит, отличающий творчество автора.

Перед вами первый том Собрания сочинений, в который входят роман «Огненный скит», рассказы и литературные портреты Ю. Казакова и А. Чикова.

В рассказах автор сумел создать ёмкий, народный, своеобразный характер своих персонажей. Люди, которых он изображает, по преимуществу работяги-мужички, народ мастеровитый, привыкший экономить и выгадывать, а то и подработать, потому что лишний рубль никогда не помеха. И – русская душа! – почти все любят провести время повольготней, языки почесать, выпить, побалагурит, подразнить кого-то».

О творчестве Ю.Н. Любопытнова

«Юрий Любопытнов из плеяды тех писателей, голос которых не сразу услышишь, как не сразу услышишь пение пеночки в многоголосом лесном хоре», — писал в свое время о творчестве молодого Любопытнова писатель Владимир Мирнев. И действительно, Любопытнову чуждо стремление выделиться, заявить о себе эпатажно. Он делает своё скромное дело — описывает жизнь, быт, характеры, поступки наших земляков, жителей Радонежья, неоднозначные, комичные и драматичные, порой доходящие до трагизма, но не противоречащие укладу их жизни.

Разнообразие жанров — от эсcе, лирической зарисовки, до рассказа и повести, — преданность теме любви к малой родине, к историческому прошлому родного края, отличает творчество писателя. А трилогия «Золото викингов», состоящая из романов «Огненный скит», «Мурманский сундук», «Озеро призраков» является подтверждением того, что и эпический жанр ему по силам. Что предшествовало написанию трилогии? Какими путями пришёл к теме, включающей в себя далекое прошлое и современность, как объединил героев непростой сюжетной вязью? Размышляя об этом нельзя оставить в стороне творческий путь писателя, особенности его художественного восприятия мира.

После службы в армии, окончив факультет журналистики МГУ им. Ломоносова, он работал в периодической печати, но никогда не оставлял занятий литературой. Увлечённый магической силой художественного слова, много времени уделял творчеству. Опубликованный в районной газете рассказ «Гамаюн» — один из первых таких опытов, привлекший внимание читающей публики к начинающему прозаику. Мужественно переживая критику своих творений, он с упорством и вдохновением работал над новыми рассказами…

Известно, что многократно маститыми писателями разных эпох воспеты были подмосковные места. Однако, когда свои рассказы стал публиковать М. М. Пришвин, сколько нового вдруг открылось для всех в описании природы Подмосковья.

Так и рассказы Любопытнова о людях Подмосковья, о замечательных окрестностях Хотькова, Абрамцева, где каждая деревенька, село, поселок — целая россыпь интереснейших исторических фактов, заставляют нас по-новому открыть для себя окружающий мир, наше замечательное Радонежье. Взглянуть и вдруг ощутить свою причастность к нему, ощутить на себе дыхание давно минувших дней. И именно такие чувства возникают, когда читаешь историческую повесть «Сеча на Клинском лугу». События, описанные в ней, разворачиваются здесь, неподалёку от Хотькова, в местах, где все освящено именем Сергия Радонежского. Автор обладает качеством видеть всё, как впервые, без груза привычки, и это делает его рассказы, повести по-особому привлекательными. Каждая книга его — своеобразная экспедиция в неведомую удивительную страну, где ждут нас новые открытия. Именно такой воспринимается и трилогия «Золото викингов».

Первый роман «Огненный скит» (в первом издании «Золото викингов»), написанный на основе легенды о поисках клада, зарытого на одном из островов Соловецкого архипелага, охватывает целый исторический пласт жизни Российской империи. Ведь поиски клада, волею судьбы оказавшегося в подземелье старообрядческого скита среди болот Русского Севера, начавшиеся чуть ли не в ХI веке, продолжаются по сей день. По преданию, опасаясь нападения русских, викинги спрятали награбленное золото, зарыли в земле, решив для себя: «Будем живы — вернёмся за сундуком. Погибнем — он не достанется никому». Но именно этого последнего довода не пришлось никому узнать… Мысль о возможности разбогатеть вдруг, сразу будоражит умы. И вот уже Изот, владеющий тайной клада, гибнет от рук спасённого им Антипа, но тайну не выдает.

Год за годом идут десятилетия, но мысль о сундуке с богатством не оставляет Антипа Маркелыча и на смертном одре он сыну на прощание говорит: «Так вот о главном. Не хочу умирать, не сказав тебе… Ты у меня один остался… В том скиту большое богатство зарыто — сундук мурманский, древний, найденный в Соловках во время раскола, с тех пор и сохранился. В нём большое число монет старинных, каменьев разных самоцветных и другого. Весом он в три с лишком пуда… Я всё искал его, да не нашёл. Видно, тебе придется».

Перипетии, доставшиеся на долю Степана — сына Антипа Маркелыча, являются своеобразным продолжением преступного пути, на который однажды ступил отец. Вряд ли ждёт сына удача, ведь он тоже пошёл на убийство, ничем не оправданное, ведомый лишь стремлением спасти собственную жизнь…

Сюжет романа захватывает и увлекает ещё и потому, что написан он простым и доступным языком, с характерными для того или иного персонажа особенностями речи. Живое слово героев, их искренность легко соотносятся с временем, когда происходят события. Все это придаёт роману в целом своеобразный колорит, отличающий творчество автора.

Говорят, что золотой запас писателя — это его мысли и наблюдения, сделанные им в течение жизни. Иными словами — биография автора. Писатель неизбежно опирается в своём творчестве на собственный опыт, знания, почерпнутые из жизни, из общения с современниками, земляками.

И ответы на многие вопросы, касающиеся личности Юрия Любопытнова, условий, сформировавших мировоззрение и мироощущение, тоже в его биографии. Родился он в простой семье: отец работал шофером, мать бухгалтером в ахтырской артели. Когда началась Великая Отечественная война, и отец воевал на фронте, мать с годовалым сыном взяли к себе в деревню Кудрино в пяти километрах от Хотькова её родители, дедушка и бабушка Юры Ворносковы Алексей Дмитриевич и Любовь Николаевна. В этой знаменитой деревне и прошло его детство. После возвращения отца из госпиталя, в 1946 году в Хотькове был выстроен бревенчатый дом, в котором и прошла жизнь писателя. Однажды отец принёс толстую тетрадь и сказал: «Пиши, сынок, дневник. Ты уже большой, записывай, что за день произошло». Юре тогда шёл девятый год, он послушался отца и стал вести дневник. Оказалось, что это было не простое дело, дальше записей о том, когда встал, умылся, куда и с кем ходил гулять, какая погода, дело не пошло. Позже в середине пятидесятых годов, став постарше, он вел дневник постоянно, в нём и мысли кое-какие появились. Теперь интересно бывает в него заглянуть…

«Не знаю, — говорит Юрий Николаевич, — возможно дневник сыграл свою роль — приобщил к «писательскому» труду, а, может быть, то, что я рано начал читать и читал много, как говорится, запоем. Любил, как многие мальчишки, приключенческие книги, рассказы о географических открытиях, путешествиях. Прочитал как-то Робинзона Крузо, сюжет так захватил меня, что захотелось знать, как сложилась судьба героя книги по возвращении с острова. Выяснил, что у книги есть продолжение, но нигде его так и не смог раздобыть. И вдруг подумал: чего искать? Попробую-ка я сам написать продолжение. И тогда же, классе в пятом, стал писать стихи. Годам к пятнадцати кое-что получилось, на мой взгляд, и хотя никому о своем увлечении не говорил, в школе как-то узнали о моих стихах… Уже тогда писал я много, пробовал себя в разных жанрах. Пожалуй, только драмы не писал».

Конечно, всё это отнимало массу времени, вполне естественно, что не столь горячо любимые предметы, вроде математики, физики, выпадали из поля зрения юного литератора. Ругали в школе, поругивали дома, но в целом родители относились с пониманием к увлечению сына и даже поощряли…

Еще, наверное. дом Ворносковых — деда с бабушкой, где жил маленький Юра с матерью, пока отец был на фронте, — та жизнь, запечатлевшаяся в сознании, как на фотопленке, не могла не повлиять на дальнейшее творчество. Дед был резчиком-ковшечником. И не только ковши резные, но и невиданной красоты лебеди и диковинные птицы выходили из-под его рук. А запах свежих стружек, дерева наполнял тогда избу, придавая сказочность всему происходившему.

Может быть, в Кудрине военных лет и были истоки того, что позже, в зрелые годы, выльется в рассказы о жизни и людях деревни, об их заботах, радостях. И сегодня, нет-нет, да и вспомнится Любопытнову кудринское детство со скотным двором, поездки на лошади с бочкой за водой, престольные праздники, что так широко и безоглядно отмечали всей деревней, тогдашние песни и разговоры резчиков-артельщиков…

И контуры небольшого подмосковного Хотькова невольно угадываются в современных его рассказах. Города, тяготеющего к деревне. Это с годами он стал промышленным центром, настоящим городом, но основа, опора и крепость его — всё же деревня. И в основе характеров нынешних хотьковцев — характеры предков, что жили в Мутовках, Кудрине, Ахтырке. Об этих людях — рассказы Любопытнова. Его сборник «Три месяца лета» — рассказ о людях нравственно чистых, трудолюбивых, умеющих ценить хорошую шутку и добрый разговор. Книга была издана в 1988 году в издательстве «Советский писатель» 30-тысячным тиражом.

Ещё будучи студентом факультета журналистики МГУ, начиная с 1963 года, Любопытнов много печатался в районной газете «Вперёд». Тогда-то читатели и познакомились с его стихами, рассказами, повестями. Это был поиск жанра, поиск своего места в литературе. Но предпочтение в творчестве Юрий Любопытнов стал отдавать рассказу. Постепенно он вытеснит остальные литературные пристрастия. И хотя поначалу из «толстых» журналов приходили лишь доброжелательные рецензии с вежливым отказом в публикации, Любопытнов не сдавался, с завидным упорством продолжая работать. Правда, иногда у писателя закрадывались сомнения: «Уж не графоман ли я? Пишу, пишу, сколько лет уже посылаю свои рассказы, и никак их не принимает «большая» литература», — досадовал, скорее, сам на себя, чем на кого-либо молодой литератор. И, как нередко бывает, помог счастливый случай…

Пришел в районную газету «Вперёд» в 70-х годах новый редактор А. В. Диенко, прочитал рассказы Юрия Любопытнова и предложил ему познакомиться с писателем, что живет в Абрамцеве. Что, мол, в своём соку вариться? Пусть настоящий писатель оценит твоё творчество! Так состоялось знакомство с Юрием Казаковым, известным писателем, чьими рассказами зачитывались тогда не только у нас в стране, но и далеко за пределами тогдашнего Советского Союза.

Это Казаков в одном из писем-рекомендаций назвал Любопытнова «рассказчиком чистых кровей», разглядев в нём тот дар, что отличает человека, просто владеющего пером, от настоящего писателя. И ещё назвал Любопытнова «писателем перспективным». Лестные характеристики подтвердились в дальнейшем, в 1982 году, когда в «большой литературе» — журнале «Москва» — был опубликован первый рассказ Любопытнова «Заступник Кузьма Лычков», и в 1983 году, когда Любопытнов — участник Y общемосковского Совещания молодых писателей — был отмечен в числе лучших. Тогдашний секретарь правления Московской писательской организации О. Попцов назвал его и нескольких других авторов «подлинным открытием совещания». А год спустя, кому дорог был писатель Ю. Казаков, увидели его глазами Ю. Любопытнова, написавшего в «Литературной России» очерк «Дом в Абрамцеве», посвящённый памяти безвременно ушедшего из жизни Юрия Казакова. И тогда многие смогли убедиться, что Любопытнов оказался достойным учеником. Его «Дом в Абрамцеве» — прекрасно написанный рассказ об одном из интереснейших писателей-современников, чьё творчество развивалось и совершенствовалось на просторах Радонежья.

Рассказы Юрия Любопытнова, его лирические миниатюры не раз печатались в издававшейся для соотечественников за рубежом газете «Голос Родины», в журнале «Юный натуралист», в других изданиях.

Его рассказы не спутаешь с другими, они написаны у нас, в Абрамцеве, Хотькове. Радонежье стало для писателя с самого начала творческой жизни тем чистым родником, откуда черпает он вдохновение. Интерес к историческому прошлому, желание узнать больше о том, как жили предки в этих удивительных местах, побудили Юрия Любопытнова к поиску фактов, подтверждающих догадки. Почему, например, здесь, вблизи Хотькова, — урочище Казаково? Что прячется за этим названием? Вот уже рождается замысел исторических повестей «Радонежская засека» — одна из них — о том, как отбивались от нашествия ордынского наши предки, отрезая путь врагу огромными лесными завалами-засеками.

Немало тропинок исходил Юрий Любопытнов по нашему краю, немало книг переворошил, прежде чем написал свою «Сечу на Клинском лугу», закончив ее словами: «До сих пор под Кудрином известны места, связанные с битвой, прошедшей между казаками и мужиками в 1609 году. Луг под деревней, где сошлись два отряда, до сих пор зовется Клинским. Рядом с ним склон прозывается Сеча, а поляна у ведущей в село Озерецкое зарастающей теперь дороги, где была стоянка сечевиков, зовется Казаково».

Он несколько лет возглавлял краеведческий отдел Государственного музея-заповедника «Абрамцево». Буквально физически соприкасался с прошлым Радонежского края, знакомясь с историей экспонатов, уже собранных и поступающих.

Изданную в 2004 году книгу «Хотьково и его окрестности» автор закончил послесловием — призывом к землякам пополнить музей материалами из домашних архивов. «Всё это не только интересно, но и крайне важно сохранить для наших детей и потомков, чтобы они выросли людьми, ведающими свою родную отечественную историю».

Последняя книга, получившая лестные отзывы читателей — повесть «Свет над Маковцем» — о юности Варфоломея, будущего Сергия Радонежского. Книга задумывалась, как первый шаг на пути к празднованию 700-летия со дня рождения православного святого.

Любопытнов полон творческих замыслов, он много и увлечённо работает, всё глубже осваивая новый для себя жанр исторического романа.

Писатель, казалось бы, далекий от проблем современности, увлечённый творчеством, по-своему участвует в жизни родного края и страны. Своими произведениями он прокладывает пути от прошлого к настоящему и будущему. Без такой связи времен трудно выстоять в том бесконечном потоке преобразований, что захватывает наше общество и порой ведет к утрате достойных жизненных ориентиров.

Многое уже сделано, написаны рассказы, повести, исторические романы, эссе. Поиск «золота викингов» продолжается. Продолжается и творческий поиск писателя. Он ищет ответы на сегодняшние вопросы, пристально вглядываясь в прошлое. Он рассказывает о прошлом так, чтобы каждый почувствовал себя ответственным за происходящее сегодня. Ведь и оно, это сегодня, неизбежно станет прошлым.

Ксения Кальянова

Огненный скит - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Говорил тебе, — наставительно изрёк Изот, — иди за мной след в след. И не смотри по сторонам, смотри под ноги. А теперь переобувайся. Вот возьми сухие портянки… — С этими словами он достал из своего мешка пару портянок. — Через полчаса будем в скиту — там обсохнешь у костра.

Мокрый Антип без слов последовал за Изотом. Его уже не радовало путешествие, а угнетало. Скоро под ногами стала ощущаться твёрдая земля, появились заросли брусники, небольшие деревца, и они вышли к небольшому ручейку с прозрачной водой, струившейся по широкому оврагу.

Антип натёр ногу и стал прихрамывать, но виду, что ему трудно идти, не подавал. Изот вывел его к роднику в сплошных зарослях крапивы, кипрея и поручейника.

— Испей водицы и пойдём дальше, — сказал он спутнику.

— Может, отдохнём? — спросил Антип, утолив жажду.

— С версту осталось идти, — ответил Изот, глядя на унывшего Антипа.

— Тогда пойдём, доковыляю.

Опираясь на палку, он побрёл за Изотом.

А Изот вспомнил разбойников, которых здесь встретил. Вон с того бугра, уцепившись за ветки бузины, слушал их разговор, видел их тёмные фигуры… Как давно это было, словно в нехорошем сне.

Вышли из оврага и поднялись на холм. Дорога, протоптанная скитниками к источнику, заросла, но можно было догадаться, что когда-то по ней ходили люди. Антип разулся и пошёл по траве босиком, повесив сапоги на палку, которую положил на плечо.

Узкий проход между деревьев, сомкнувших свои вершины, вывел их на большое открытое пространство, окаймлённое со всех сторон густым лесом. В центре там и сям возвышался дремучий бурьян, дальше виднелись ровные участки с густой травой, росшей на месте былых пашен, лугов и выгонов. Лишь опытный глаз, глядя на островки сорной растительности, мог определить, что здесь когда-то кипела жизнь.

— Ну вот, пришли, — останавливаясь, сказал Изот, кладя котомку на землю. — Пришли наконец.

Он опустился на колени и трижды перекрестился, прижимаясь лбом к земле. Поднявшись, сказал Антипу:

— Выбери место для ночлега вон на том бугорке, там посуше, а я схожу огляжусь.

Антип взял пожитки и пошёл на указанный бугорок, а Изот отправился вглубь поляны. По растущим старым деревьям, уцелевшим при пожаре, он определил приблизительно, где находилось подземелье. Нашёл это место. Накат из бревён сгнил, в некоторых местах пониз, и он острегался наступать на него, боясь провалиться. Раздвигая траву, спустился к входу в подземелье. Дверь ушла на аршин в землю вместе с порожком, почва осыпалась, оползла, завалив доски сбоку. Трудно было понять несведующему человеку, что здесь когда-то был вход в пристанище, давшего приют трём обездоленным людям. Доски, оставшиеся незасыпанными, почернели, пропитались влагой, тронулись гнилью и заросли серо-голубым лишайником.

Обойдя своё прошлое жилище со всех сторон, Изот отправился к часовне, которая стояла на краю скитского погоста. Деревья вокруг неё ещё больше выросли, поднялись молодые ёлки, красуясь на солнце смолистыми лилово-зелёными шишками. Верх часовни был сметён ветром, пол провалился и был засыпан перепревшими листьями и хвоей. Около нижних венцов росла высокая трава, цеплявшаяся за одежду.

Посидев несколько минут на замшелом обломке дерева, Изот отправился на кладбище. Оно изменилось меньше, только трава стала гуще и выше. Кое-где торчали редкие стебельки молодой рябины, обвитые вьюнком с нежными бело-розовыми цветками. На некоторых могилах сохранились деревянные кресты. Тёмные от дождя и ветра, покосившиеся, они высовывали свои навершия из травы.

Могилу Кирилла он нашёл сразу, также без затруднений отыскал и ту, в которой похоронил найденные останки обгоревших скитников. Дольше пришлось искать бугорок, под которым покоились родители.

Ему показалось, что после его ухода семнадцать лет назад, никто эти места не посещал, а если и посещал, то не оставил ни единого следа. Если поручик ещё раз и собрал своих людей, чтобы вырыть сундук, вероятнее всего они сюда не дошли. А если и дошли, то вернулись ни с чем: не было заметно, чтобы здесь копали землю. Сундук мурманский упрятан глубоко, притом не там, где его ищет барин.

С такими мыслями Изот вернулся к Антипу. Тот готовился разводить костёр — натаскал валежника, дров, надрал бересты для растопки. Когда пришёл Изот, вбивал колышки с роготульками, чтобы повесить котелок.

— Надо похлебку сварить, — сказал он Изоту.

— Добро, — согласился ключник. — Будешь за кашевара. Воду принесёшь из родника — знаешь, где он. Соль, крупа, картошка — в мешке, а я, чтобы не терять время, займусь крестами.

«Крестами, — подумал Антип, когда Изот ушёл. — Надо ещё посмотреть, что за кресты ты будешь ставить».

До обеда Изот вытесал несколько толстых досок, сколотил их, поставил на могилу отца с матерью. После обеда продолжил работу. Антип не вызвался ему помочь, а Изот не неволил его делать то, к чему душа не лежала. Это была его забота — ухаживать за могилами похороненных скитников. Они незримыми нитями были связаны с Изотом, и пока он будет жить, эта связь будет существовать. Он позаботится о них сам, не привлекая посторонних людей, хотя бы и Антипа. По существу он чужой человек, воспитанный в другом месте другими людьми.

К вечеру кресты были водружены, и Изот отдыхал, сидя невдалеке от общей могилы. Подошёл Антип. Одежду и сапоги он высушил у костра и теперь выглядел как всегда, самоуверенным и разбитным. Прежнего страха, когда он тонул в болоте, не было и в помине.

— Кто у тебя здесь похоронен? — спросил он Изота, взглянув на новые кресты.

— Вон под тем холмиком, — Изот указал на дальний от себя, — покоятся родители, вот под этим бугорочком — старец Кирилл, а рядом Дуняшка, мать… — Он запнулся, вспомнив, что решил ничего не говорить Антипу про начало его жизни. — Там Дуняшка и ещё несколько скитников, останки которых я нашёл после пожара и похоронил. Отче Кирилл умер у меня на руках…

— Значит, ты один остался?

— Не один. Младенец ещё был.

— Младенец?

— Дуняшкин сын. Она его спасла, а сама погибла, царство ей небесное. — Изот перекрестился.

— А где же младенец. Что с ним сталось?

— Младенец? — Изот кашлянул, отвел взгляд в сторону и быстро ответил: — Он маленький был. Что бы я с ним делал? Отдал его в хорошую семью. — И чтобы прервать этот разговор, поднялся с земли: — Пойдём. К ужину надо готовиться…

Они пошли к стоянке. Антип шеёл сзади Изота, стегая веткой высокую траву. Пройдя несколько шагов, он сказал:

— А я нашёл чего.

— Чего ты нашёл? — спросил Изот не оборачиваясь. Шёл он размашисто, положив топор на плечо.

— Землянку, а в ней вот, — он показал оловянную пряжку от ремня.

Изот остановился, протянул руку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: