Хельмут Ханке - На семи морях. Моряк, смерть и дьявол. Хроника старины.

- Название:На семи морях. Моряк, смерть и дьявол. Хроника старины.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Хельмут Ханке - На семи морях. Моряк, смерть и дьявол. Хроника старины. краткое содержание

Книга посвящена великим плаваниям и беспримерным подвигам моряков-первооткрывателей всех рангов. Вместе с ними читатель побывает на их кораблях, познакомится с их бытом, услышит их песни – «шэнти», задающие ритм работе, увидит, как часто героические деяния определяются будничным тяжелым трудом и лихой морской сноровкой.

Хельмут Ханке – писатель-маринист из ГДР, известен советским читателям по книгам «Седьмой континент» и «Люди, корабли, океаны».

Для широкого круга читателей.

На семи морях. Моряк, смерть и дьявол. Хроника старины. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

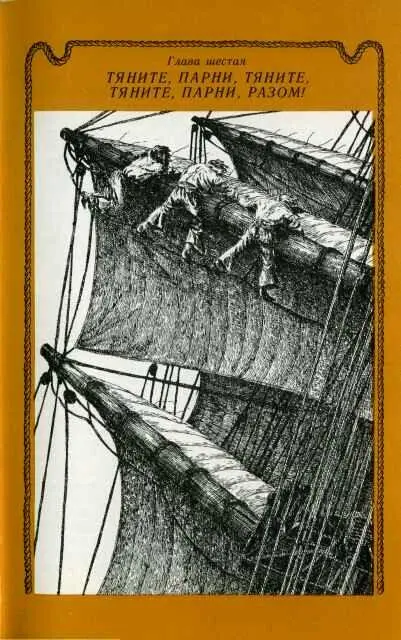

Глава шестая

ТЯНИТЕ, ПАРНИ, ТЯНИТЕ, ТЯНИТЕ, ПАРНИ, РАЗОМ!

Тянем снасть! Эка страсть!

Длинный трос! Хоть ты брось!

Молодцы! За концы!

В рубцах спина! Вот те на!

Косы рыжи! Спины пониже!

Налетай, народ! Перекладина ждет!

И стар, и млад! И все подряд!

Тяни!..

При скверных, унижающих человеческое достоинство условиях жизни на борту океанских парусников «парни с бака» вынуждены были выполнять чрезвычайно тяжелую работу. Труд их носил преимущественно коллективный характер. Утро начиналось с откачивания воды из трюмов. Сколь бы тщательно ни конопатили корпуса судов, какое-то количество воды в трюмы все-таки неизбежно проникало. За сутки ее скапливалось обычно вполне достаточно, чтобы часть экипажа попотела часок, качая помпы. За время долгого рейса число течей возрастало, особенно если судно было старым. Кстати, даже экспедиции первооткрывателей, этих путешественников в незнаемое, были оснащены в основном судами довольно преклонного возраста.

С увеличением количества проникающей в трюмы воды помпы приходилось пускать в ход уже по несколько раз в сутки. Будь помповые шланги несколько длиннее, так, чтобы они доставали до палубы, работа была бы менее утомительной: вода стекала бы в море по палубе и шпигатам. Однако даже в начале XIX века на фрегатах помпы все еще ставили в самых нижних твиндеках.

Известен рисунок, изображающий работу с помпами на фрегате «Австрия» во время плавания в Южную Америку в 1817 году. Трое матросов качают тяжелый длинный рычаг помпы. Вода льется в бочонок. Люди по цепочке передают полную уже бадью на палубу. Боцман контролирует их и, по всей вероятности, задает такт работе.

При значительной протечке корпуса работа на помпах становилась сменной, и к ней привлекался весь экипаж. Нередко людям приходилось качать во имя спасения своих жизней. Так было в последние две недели и на борту «Виктории», единственном уцелевшем корабле эскадры Магеллана. Эта работа оказывалась тем большей пыткой, чем обессиленнее была команда. Во имя своего спасения качали помпы и матросы Кука, когда его флагманский корабль сел на рифы возле австралийского побережья.

Кроме этого матросы должны были выполнять и иные работы: тянуть, двигать, поднимать, выбирать слабину и карабкаться по снастям. На борту «искателя ветра» было два главнейших орудия труда – шпиль и такелаж. Шпиль представлял собой ручной ворот, предназначенный для отдачи и подъема тяжелого якоря. Однако применяли его и для замены поломанной мачты, и для установки стеньги [01]или рея. Головка шпиля была как бы осью огромного колеса, спицами которого являлись восемь – десять вымбовок – прочных деревянных шестов. Схватившись за них обеими руками, налегая грудью, люди вращали шпиль. Словно арестанты на тюремном дворе, тяжело топали матросы вокруг шпиля, наматывая или разматывая цепь или канат.

Очень тяжелой была работа с тросами, заключающаяся преимущественно в натягивании какой-либо снасти для установки паруса. Выполнялась она частично на палубе, частично же на головокружительной высоте между небом и морем. Она требовала, в особенности от марсовых, цирковой акробатики, хладнокровия и неподверженности головокружению. Ветровой двигатель, этот старинный привод из дерева, канатов и холста, был значительно сложнее в управлении, чем новейшие современные судовые машины. В наши дни требуется всего только нажимать рычаги да переключать кнопки. А ведь янмааты – моряки парусных океанских судов – должны были четко различать все отдельные элементы парусов, тросов и рангоута и знать назубок все их названия, ибо в игнорировании этого таилась опасность перепутать все на свете при исполнении приказа об установке всей этой неоглядной коноплянно-парусиновой аппаратуры.

В оснастку четырехмачтового барка с 18 прямыми и 15 иными парусами входило не менее 250 ручных талей, каждая из которых имела отличное от других назначение! Ориентирование во всем этом парусно-такелажном лабиринте было чрезвычайно сложным даже в ясный солнечный день и само по себе уже достойно всяческого уважения. Но умение не заблудиться среди всех этих топенантов, брасов, горденей, гитовов, шкотов и прочих многочисленных снастей ночью или в штормовом натиске «ревущих сороковых» граничит с чудом.

Этому необходимо было учиться. И не было нигде тяжелее учебы, чем на море, где боцман вкладывал в неофита знания при помощи линьков. В первую очередь «желторотый» должен был обрести «морские ноги» – научиться прочно стоять и шустро бегать по зыбкой палубе, да так, чтобы не смыло за борт во время шторма или сильной качки. Затем следовало обучение «иностранному языку» – профессиональным терминам моряков и, наконец, гимнастике. От упражнений в такелажных вокабулах до безошибочного исполнения приказов на тросовой цитре. Дорогой ценой приходилось расплачиваться сухопутным крысам за это учение. Те же, кто вырос на морском берегу, впитывали науку о такелаже и парусах с молоком матери. Старые морские волки, отдыхая перед очередным плаванием, обучали там для развлечения карапузов основам всей этой премудрости по построенным собственными руками моделям парусников. Ведь не проходило зимы, чтобы шхуна или бриг не пришвартовались до наступления весны в родной гавани. И уж конечно, вернувшись из школы, мальчишки превращали палубу такого судна в площадку для игр и гимнастических упражнений. Лучшей тренировки для будущих моряков, чем затеваемые там состязания в карабкании по снастям, пожалуй, и не придумать.

Еще в 20-х годах нашего века заслуженному мекленбургскому исследователю родного края Воссидло посчастливилось встретить одного престарелого, «спина в ракушках», моряка, прошедшего все семь морей. Этот варнемюндец, который, подобно многим другим мальчишкам, играючи врастал в морскую профессию, рассказывал ему: «Мы перебирались по штаг-карнаку [02]с грот-мачты на фок-мачту».

Конечно, и вантовых акробатов «с младых ногтей» могла подстерегать ситуация, смоделировать которую заранее невозможно, например, внезапно налетевший ураган при потемневшем небе, когда струны тросовой цитры безнадежно перепутаны, паруса рвутся, как кукольные тряпки, стеньги и реи хрустят, переламываясь, словно спички, а марсовые должны бежать по выбленкам, чтобы рубить снасти. Всего один неверный или слишком поздно выполненный маневр может решить участь всех людей. Каждый знает, что ставится на карту, когда капитан кричит: «Тяните, парни, тяните! Вы тянете во имя своей жизни!»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: