Хельмут Ханке - На семи морях. Моряк, смерть и дьявол. Хроника старины.

- Название:На семи морях. Моряк, смерть и дьявол. Хроника старины.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Хельмут Ханке - На семи морях. Моряк, смерть и дьявол. Хроника старины. краткое содержание

Книга посвящена великим плаваниям и беспримерным подвигам моряков-первооткрывателей всех рангов. Вместе с ними читатель побывает на их кораблях, познакомится с их бытом, услышит их песни – «шэнти», задающие ритм работе, увидит, как часто героические деяния определяются будничным тяжелым трудом и лихой морской сноровкой.

Хельмут Ханке – писатель-маринист из ГДР, известен советским читателям по книгам «Седьмой континент» и «Люди, корабли, океаны».

Для широкого круга читателей.

На семи морях. Моряк, смерть и дьявол. Хроника старины. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пресытившись играми, принимались за приведение в порядок одежды или за всевозможные любительские поделки. Матросская сноровка, приобретенная в повседневном обращении с тросами и талями (матрос должен был знать десятки сложных морских узлов и уметь вязать их чуть ли не во сне), способствовала развитию навыков к разного рода ручной работе. Именно так были созданы те мудренейшие кораблики в бутылках, глядя на которые «береговые крысы» теряются в догадках, как они пролезли через горлышко.

Обрывки тросов превращались в искусных руках янмаатов в прикроватные коврики и маты. Удивительного мастерства достигали многие матросы и в резьбе по дереву. Но особую, почти детскую слабость испытывали «парни с бака» к живописи. Ни один морской сундучок не обходился без нее. Излюбленными сюжетами были флаги, якоря или сердца. А если шкипер давал разрешение на роспись самого судна, ликованию матросов не было предела.

Но со всеми этими занятиями и работой для души приходилось немедленно кончать, стоило судну покинуть зону штилей или пассатов и попасть в мертвую зыбь или вступить в сражение с непогодой. Однако любой капитан считал, что в дальних рейсах лучше уж мириться с вынужденным бездельем команды, чем идти в лавировку: ведь только в зоне постоянных ровных ветров судно могло неделями идти заданным курсом, развивая высокую среднюю скорость. Плавание же лавировкой было значительно медленнее. При таком плавании капитан подтрунивал над командой, запуская такие примерно шуточки: «Не иначе как в последний раз на берегу вы позабыли расплатиться с девочками!»

А экипажу медленное плавание нравилось больше, чем быстрое: «Больше суток – больше денег!» На всё были на судне свои поговорки. Если по дороге к дому ветер благоприятствовал и судно неслось полным ходом, на немецких парусниках говорили: «Ну, гамбургские потаскухи уже выстраиваются в колонну!»

Прекрасны часы на судне в прохладные ночи в тропических водах. В такие ночи поют люди, усевшись на край грузового люка. Звучат шэнти, и поется в них о любви, о родине, об очаровании дальних берегов. Забывается на мгновение жестокая жизнь и тяжелая работа. А над певцами – величественная, чуть колышимая легким бризом снежная пирамида парусов да Южный Крест.

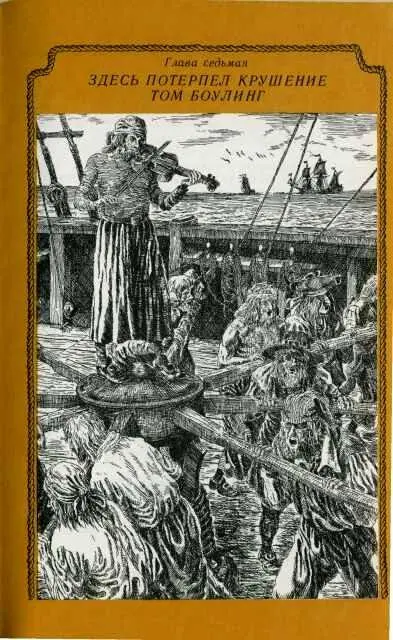

Глава седьмая

ЗДЕСЬ ПОТЕРПЕЛ КРУШЕНИЕ ТОМ БОУЛИНГ

Мы идем, мы идем вокруг мыса Горн,

Ту май худэй, ту май худэй!

Сквозь пургу и град вокруг мыса Горн,

Ту май худэй, худэй, дэй!

Вокруг мыса Горн в чудный месяц май,

Все насквозь промокли, хоть выжимай!

Здесь, у мыса Горн, штормы снасти рвут.

Как далек наш путь, как нелегок труд!

Дуйте, ветры, дуйте

В Калифорнию!

Много золота там

По крутым берегам

Бурной речки Сакраменто!

У людей, не ведущих оседлого образа жизни, всегда были, да и поныне имеются, собственные песни. В них находит свое выражение мятущаяся душа скитальца. В их ритмах слышится потрескивание пылающего костра, топот конских копыт, шум дождя, плеск волн, посвист ветра. В их строфах отдается эхом романтика дальних странствий. Безымянные песни странников давно уже стали фольклором.

Известны песни первозданной красоты: цыганские, казачьи, песни ямщиков, погонщиков караванов и песни вагантов [01]. Однако древнейшими из них были песни людей моря. Песни гребцов и матросов парусных судов. Отзвук их своеобразных, самобытных ритмов слышится из глубины тысячелетий. Ведь судоходством люди занимались уже в те времена, когда не было еще ни прирученных для верховой езды или работы в упряжке животных, ни колеса, ни повозки.

Плавающее дерево, движимое вперед течением, мускулами и ветром, впервые дало человеку возможность преодолевать пространство без помощи ног. Морские песни отличаются от песен всех остальных странников не только своим более почтенным возрастом, но и тем, что возникли они в целях облегчения работы. Они ближе к песням жнецов, гончаров, мельников, сукновалов. Песня оказалась упорядочивающей и стимулирующей силой в коллективном труде. Погонщики караванов должны были только держать поводья, никакой коллективной работы от них не требовалось. Гребцы же могли двигать лодку вперед, только непрерывно напрягая свои мышцы в едином ритме. Для этого необходимо было подавать тактовые сигналы. Самым подходящим инструментом здесь оказался человеческий голос: ведь при тяжелых физических работах мгновения наивысшего напряжения сил и без того всегда сопровождаются какими-либо непроизвольными сдавленными звуками или выкриками. Задавал темп древний запевала, как это происходит и по сей день при исполнении народных песен, или шэнти. Его певучая команда подхватывалась хором работающих. Хор обходился первоначально пением в унисон. Пение было протяжным, от одного рабочего такта до другого, на низких тонах.

Поэтому древние песни гребцов и матросов парусных судов египтян и индийцев больше ритмические, чем мелодические, что придает им несколько монотонный характер.

Такой же монотонностью отличались и древние полинезийские песни. Первые европейские мореплаватели, побывавшие в Южных морях, сообщали, что пение островитян – это сочетание звуков ударных инструментов, диких выкриков и движений, напоминающих греблю, вычерпывание воды и постановку мачты. Прекрасную же полифоническую мелодику более поздних песен Южных морей следует считать результатом воздействия церковных хоралов, которым островитяне научились от миссионеров.

Можно утверждать, что пение создал труд, а многие музыкальные инструменты были первоначально ударными и духовыми, предназначенными для подачи рабочих тактов, команд и сигналов. От барабанов и гонгов до дудок, флейт, рожков и больших морских раковин, будто специально самой природой созданных для выдувания музыкальных звуков. Однако не только мелодия, но и текст матросских песен нес первоначально функцию второстепенную. Мелодия и текст – ничто, ритм и рефрен – все! Такова формула этих старинных трудовых песен. (Да ведь и сам человек от природы подчинен ритмике и периодичности – взять хотя бы стук сердца, этих внутренних часов!) Только ритм и рефрен способны были совершить чудо и заставить группу людей, занятых коллективным трудом, работать в такт, загореться общим воодушевлением и объединить свои усилия в единую исполинскую силу.

Насколько несущественным был для этих песен текст, можно видеть на примере тукивака – песни гребцов-маори [02], состоящей почти из одних императивов:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: