Хельмут Ханке - На семи морях. Моряк, смерть и дьявол. Хроника старины.

- Название:На семи морях. Моряк, смерть и дьявол. Хроника старины.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Хельмут Ханке - На семи морях. Моряк, смерть и дьявол. Хроника старины. краткое содержание

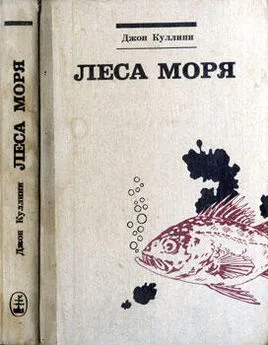

Книга посвящена великим плаваниям и беспримерным подвигам моряков-первооткрывателей всех рангов. Вместе с ними читатель побывает на их кораблях, познакомится с их бытом, услышит их песни – «шэнти», задающие ритм работе, увидит, как часто героические деяния определяются будничным тяжелым трудом и лихой морской сноровкой.

Хельмут Ханке – писатель-маринист из ГДР, известен советским читателям по книгам «Седьмой континент» и «Люди, корабли, океаны».

Для широкого круга читателей.

На семи морях. Моряк, смерть и дьявол. Хроника старины. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако самым опасным для парусников оставался берег. Еще у древних латинян была поговорка: «Корабельщики в бурю боятся земли». Здесь имелись в виду те штормы, что дуют с моря и, словно рыбу, выбрасывают корабли на наветренный берег. Даже нынешние дизельные суда предпочитают во время «моряны» становиться на якорь, хотя, имея мощные двигатели, они значительно маневреннее парусников.

В подобных ситуациях капитаны парусников стремились укрыться за высоким подветренным берегом, если он оказывался поблизости. Если же такого укрытия не было, то оставалось только, управляя парусами, вывести корабль в открытое море. Иногда в безвыходном положении капитан отдавал приказ идти прямым курсом на ближайший пляж, чтобы ценой гибели корабля сохранить хотя бы человеческие жизни. Способность парусников к маневрированию во время шторма была весьма ограниченна, так как большинство парусов было зарифлено [02]или искромсано ветром.

Если корабль терпел крушение на прибрежных отмелях, могучие удары огромных штормовых волн очень скоро разбивали его обшивку и шпангоуты. Пробоин становилось все больше. За несколько дней от несчастного парусника не оставалось ни щепки.

К наиболее опасным водам по-прежнему относится Атлантика. Ее то голубые, то зеленые, а чаще всего свинцово-серые волны бьются о побережья трех континентов.

Ни один океан не поглотил столько жертв, как этот. Особенно мрачную славу приобрели кладбища кораблей в Северной Атлантике. Они имеются не только в «штормовом мешке» – Бискайе, но и в кажущемся таким обжитым Английском канале [03]. Столь опасным для судоводителей этот пролив между материком и Англией делают песчаные банки, приливо-отливные течения и туманы, а также интенсивное движение судов. На его дне покоятся обломки тысяч кораблей, разбившихся оскалы, застрявших на песчаных банках или столкнувшихся в тумане. Из них лишь малая толика легла на дно из-за морских сражений или нападений пиратов (правда, в битве при Гравелине затонуло несколько сот судов).

Могилы кораблей в Английском канале концентрируются вокруг островов Силли, мыса Лизард, мыса Лендс-Энд и прежде всего вокруг мели Гудвин-Сандс. Гудвин-Сандс – банка, расположенная в нескольких морских милях от устья Темзы и прикрытая во время прилива всего четырьмя метрами воды. Во время отлива она выступает-над поверхностью моря на два метра и имеет протяженность двенадцать морских миль. Точно зафиксировать на карте такие песчаные банки невозможно, так как из-за приливо-отливных течений они все время несколько смещаются относительно своего среднего положения.

Не раз океанские парусники, обошедшие вокруг земного шара и преодолевшие все опасности, садились на мель в шести милях от набережной Темзы. Моряки, обогнувшие мыс Горн и прошедшие «ревущие сороковые», прощались с белым светом на виду у родного берега.

У этих проклятых капканов для кораблей была своя метода: у севшего на мель судна приливо-отливные течения размывали песок под носом и кормой, поэтому в большинстве случаев корабли разламывались пополам.

Банки – самые зловещие кладбища мира, ибо ежедневно они вынуждают своих покойников на некоторое время вновь подниматься из их водяного гроба. В часы отлива на песчаной банке видны громоздящиеся в хаотическом беспорядке корабельные ребра-шпангоуты, штевни, мачты, якоря, дымовые трубы и наполовину проржавевшие корпуса судов.

В этой мертвой стране уже почти триста лет покоятся тринадцать британских военных кораблей адмирала Боумонта. Своенравный зюйд-вест сорвал их с якорной стоянки на рейде Дил и безжалостно погнал на пески. Это нанесло английскому флоту удар в самое сердце: погибли не только лучшие корабли, но и цвет морского офицерства вместе с тремя тысячами обученных матросов.

Еще больше, чем зюйд-вестовые штормы, судоходству в Канале мешали весенние и осенние туманы. Парусник, попавший в такую «прачечную», в любой момент мог ожидать столкновения. Когда в 1856 году клипер «Дж. Уильямс» неподалеку от устья Темзы в тумане ударил в борт колесный пароход «Мейнджертон», тот затонул через несколько минут. Парусник же с помятым штевнем дотянул до ближайшей гавани.

Однако в большинстве случаев стройные и изящные океанские парусники при столкновениях оказывались в худшем положении, чем пароходы. Так случилось и с «Пруссией» – одним из лучших парусных кораблей в мире. Этому пятимачтовику с 68-метровой средней мачтой и общей площадью парусов около 5560 квадратных метров в 1910 году в Канале британским почтовым пароходом «Брайтон» был нанесен боковой удар в носовую часть. Это ухудшило его маневренные качества, а скалы Дувра довершили его участь.

В 1912 году четырехмачтовый барк «Писагуа» столкнулся в тех же водах с паровым судном. В обоих случаях капитаны пароходов недооценили высокой скорости парусников.

Канал проявил вероломство и по отношению к тем немногим ветеранам парусного флота, которые плавали еще в 20—30-х годах XX века. Когда в 1931 году четырехмачтовый барк «Герцогиня Сесиль» с трюмами, наполненными австралийской пшеницей, огибал южный вход в Английский канал, он напоролся на скалы Девона. Целый месяц после этого полоскались клочья парусов на реях покинутого командой барка.

В былые времена «Герцогиня» входила в элиту океанских игроков с ветром. Тридцать четыре года оставалась она невредимой, пробиваясь сквозь пассаты, памперос, муссоны и тайфуны, не менее восьми раз во время «пшеничных гонок» от Австралии до Европы она первой приходила к цели, показывая при этом рекордные скорости до 360 морских миль в сутки!

В наши дни Ла-Манш представляет собой еще большую опасность для судоходства, чем прежде, так как плотность движения в нем чрезвычайно возросла. Зато два искусственных канала – Панамский и Суэцкий – способствовали тому, что оба смертельно опасньус мыса Атлантики – мыс Горн и мыс Доброй Надежды – перестали быть символами ужаса для большинства моряков, так как отпала необходимость их огибать.

Под облачным, угрюмым небом мыса Горн разыгрывались некогда наиболее драматические сцены схваток человека с морем. В XIX веке через этот грозящий бедами бурный угол Атлантики проходили две регулярные судовые линии. Одна из них состояла на службе у сверкающего золота Калифорнии, другая – у «вонючего золота» Чили, как называли тогда селитру.

Ни один капитан, огибая этот мыс, не знал заранее, сохранит ли он свой корабль. Среди матросов считалось высокой заслугой быть «мысгорновцем» – так называли тех, кто мог подтвердить, что он один или большее число раз огибал опасный мыс. И теперь еще «мысгорновцы» пользуются большим уважением, но их становится все меньше. Старая гвардия моряков-парусников вымерла. Теперь лишь немногие отчаянные смельчаки, играющие ва-банк с Нептуном, на крейсерской яхте или на маленькой шхуне «натягивают нос» этому ревущему штормами самому южному мысу Америки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: