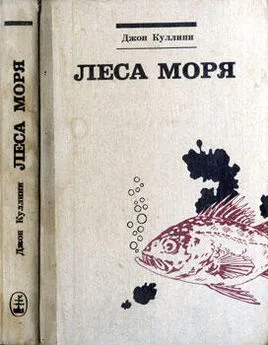

Хельмут Ханке - На семи морях. Моряк, смерть и дьявол. Хроника старины.

- Название:На семи морях. Моряк, смерть и дьявол. Хроника старины.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Хельмут Ханке - На семи морях. Моряк, смерть и дьявол. Хроника старины. краткое содержание

Книга посвящена великим плаваниям и беспримерным подвигам моряков-первооткрывателей всех рангов. Вместе с ними читатель побывает на их кораблях, познакомится с их бытом, услышит их песни – «шэнти», задающие ритм работе, увидит, как часто героические деяния определяются будничным тяжелым трудом и лихой морской сноровкой.

Хельмут Ханке – писатель-маринист из ГДР, известен советским читателям по книгам «Седьмой континент» и «Люди, корабли, океаны».

Для широкого круга читателей.

На семи морях. Моряк, смерть и дьявол. Хроника старины. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако даже при возросшем комфорте и высокой заработной плате обеспечить кадрами корабельный состав мирового коммерческого флота довольно трудно. Уже давно команды не комплектуются из рабов, висельников, каторжников, пиратов и легкомысленных подростков. И все же от старой проблемы кое-что осталось. И это «кое-что» требует дальнейшей механизации судовых работ. Этот процесс начался одновременно с превращением управляющегося с веслом и парусом матроса в техника и машиниста.

Наступит день, когда обслуживание корабельных механизмов полностью возьмут на себя машины. Но еще долго человечество будет помнить о делах и страданиях тех людей, которые когда-то побеждали ураганы, терпели жажду и голод во время томительных безветрии и вверяли свою судьбу плавающим деревянным клеткам, – людей, о которых Б. Травен сказал:

Давно уж стерлись в памяти их имена.

Как пыль, развеяны над морем.

И не пылинки не осталось.

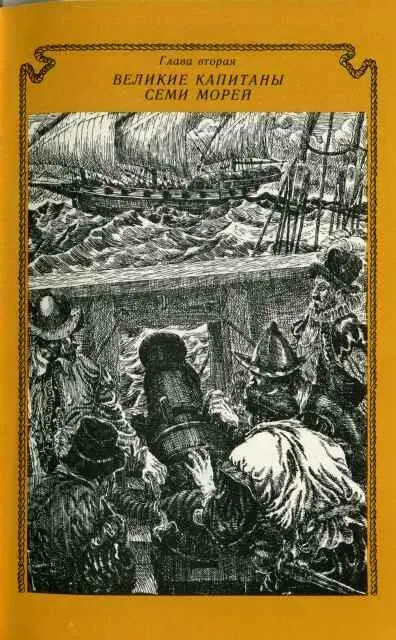

Глава вторая

ВЕЛИКИЕ КАПИТАНЫ СЕМИ МОРЕЙ

Могучее море у вас под килем,

Небо и звезды над вами.

Идете в легкий ветер и в шторм

Полными парусами.

Порой задираете вы судьбу,

Как мотыльки хмельные,

Но с морем на равных ведете борьбу

И нервы у вас стальные.

Лежите ли в дрейфе, иль ветер крут —

Звенят упругие снасти, —

Это искусство и адский труд

Приносят победу и счастье.

Пьянит, как свобода. Зовет на простор.

Стремительный парусник мчится

Волнам и ветру наперекор.

И чайка над ним кружится.

Из древности пришли к нам имена первых капитанов (слово «капитан» происходит от латинского «сарut» , что означает «глава, начальник») – египтянина Кнемхотепа и грека Гиппалоса. Кнемхотеп был кормчим на службе у царицы Хатшепсут во 2-м тысячелетии до н. э. Одиннадцать раз, как говорит об этом надпись на могильном камне, выкопанном из песка в пустыне возле Элефантины, пересекал он Красное море. Что касается греческого мореплавателя, то ему приписывается заслуга создания древнейшей муссонной лоции для Индийского океана.

Здесь речь идет о мореплавателях начального периода торгового судоходства.

В древние времена вся власть на корабле принадлежала кормчему. Он не только задавал курс кораблю и назначал темп гребли, команда должна была подчиняться также и прочим его указаниям.

Только торговое судоходство положило конец объединению командира и штурмана в одном лице кормчего, выдвинув при этом фигуру капитана как первого человека на судне. Кроме того, на судне мог находиться и его владелец, который хоть и редко, но все же выходил в море на своем корабле.

У древнегреческих мореплавателей, пересекавших Понт Эвксинский, чтобы на черноморских берегах грузить зерно для Афин, был даже адмирал, которого называли триархом. Само слово «адмирал» происходит от арабских слов «амир-аль-бахр»: «амир» – повелитель, владыка, «бахр» – море. Он командовал отрядом судов, эскадрой кораблей. Для защиты от морских разбойников суда в дальних рейсах объединялись в караваны. О триархе Аполлодоре мы знаем из материалов судебного разбирательства, которому он был подвергнут в 362 году до н. э. в Геллеспонте [01], где должен был принять под свое начало отряд судов, груженных зерном.

Из описания этого плавания видно, что и в античные времена адмирал не был всемогущим. Возле фракийского побережья несколько судов из состава каравана должны были отделиться и следовать в Стирну. Для защиты, а также для буксировки в случае штилевой погоды Аполлодор придал им несколько гребных кораблей. Однако непогода вынудила этот отряд стать на якорь близ одного острова. Прошло несколько недель. Воспользовавшись создавшимся положением, матросы самовольно покинули корабли, ибо не было удовлетворено их требование о выплате жалованья. Не исключено, что при этом они как-то компенсировали свои убытки за счет перевозимых товаров.

В древнегреческой литературе упоминаются также эмпорос и науклерос. Эмпоросом назывался купец, которому принадлежал только груз, судно не было его собственностью, в то время как науклеросу принадлежало и то и другое, и сам он большей частью находился на судне. Начиная с V века до н. э. под науклеросом чаще всего понимали капитана, который сам был владельцем судна и перевозил грузы как за свой собственный, так и за чужой счет.

Хотя сведения о корабельных начальниках, сохранившиеся с античных времен, весьма скудны (например, о финикийских капитанах мы не знаем почти ничего), из того немногого, чем мы располагаем, совершенно ясно, что профессия капитана относилась к наиболее авантюрным из всех известных в то время профессий. Нигде не существовало большего риска и большей ответственности. Ему вменялось в обязанность доставить судно и груз к месту назначения целым и невредимым. А меж тем в море нетрудно было и заблудиться: навигационные средства у античных моряков были не так уж совершенны. Кроме непогоды капитана подстерегали пиратские нападения и мятежи. Недаром в одной старинной рукописи говорится: «Ни один человек не попадает чаще в трудные положения, чем моряк».

Капитан единолично должен был принимать решение о том, что надо делать в той или иной обстановке. В открытом море он не мог позволить себе, как некоторые сухопутные начальники, прикрыться решением вышестоящего начальства или из страха перед ответственностью вообще уклониться от решения. На море судьбы корабля и людей часто зависят от быстроты и правильности решений, принятых капитаном. Слабовольным людям не место на капитанском мостике. Если же такие капитаны и появлялись, то вскоре они сами оставляли свое место.

Так море стало жестоким полигоном для испытания мужского характера, школой для отсева и отбора лидеров. Поэтому опытных капитанов высоко ценили и за пределами морской службы, нередко приглашая на посты, где для принятия ответственных решений требовалось мужество.

Среди великих мужей этой профессии было немало людей деспотичных и жестоких. Возможно, это объяснялось не только избытком власти, но и социальным происхождением многих моряков. Большинство известных мореплавателей с начала эпохи Великих географических открытий и до конца трансатлантических парусных плаваний происходило из низших слоев населения. Это связано с дурной репутацией, которой пользовалась морская служба в Западной Европе, и отсутствием школ для подготовки морских офицеров. Такого рода училища появились лишь позднее, когда государства, расположенные на Атлантическом побережье, приступили к снаряжению исследовательских экспедиций и созданию торгового и военного флотов. До этого необходимость часто заставляла судовладельцев нанимать капитанами итальянцев-рыбаков или даже пиратов. Другого выбора не было. Голубых кровей галерное офицерство не имело ни малейших способностей к морскому делу и, главное, абсолютно не обладало мореходными знаниями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: