Алексей Лавров - Русский прорыв за Южный полярный круг. Жил отважный адмирал

- Название:Русский прорыв за Южный полярный круг. Жил отважный адмирал

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Лавров - Русский прорыв за Южный полярный круг. Жил отважный адмирал краткое содержание

Русский прорыв за Южный полярный круг. Жил отважный адмирал - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Лишь только мы приближились, чтоб пристать к берегу, островитяне все с ужасным криком и угрозами замахали пиками… Мы старались ласками, бросая к ним на берег подарки, привлечь и склонить их к миру, но в том не успели, Брошенные вещи охотно брали, а допустить нас к берегу не соглашались (выделено мной – А.Л.). Мы выпалили из ружья дробью поверх голов их, … женщины и некоторые из молодых людей отступили подальше в лес, а прочие все присели. Видя, что сим никакого вреда им не делаем, они ободрились, но после при всяком выстреле приседали к воде и плескали на себя воду, потом дразнили нас и смеялись над нами, что им никакого вреда сделать не можем. Сие явно доказывает, что смертоносное действие огнестрельного оружия им неизвестно. Видя исходящий огонь из ружья, вероятно, заключали, что мы их хотим обжечь, для того мочили тело водою… Когда шлюп «Мирный» подошёл, и по сигналу пущено было с оного ядро из пушки в лес выше островитян, все испугались, присели и мочили тело водою; женщины и некоторые молодые мужчины бежали и зажигали лес на взморье, производя длинную непрерывную линию ужасного огня с треском, и сим прикрывали своё отступление…

Из подарков они больше всего обрадовались колокольчику, в который мы звонили, Я бросил им несколько колокольчиков, предполагая, что приятный их звон установит между нами согласие; но лишь только приближались гребные суда к берегу, островитяне с ужасным криком от большой радости приходили в великий гнев. Таковое упорство принудило нас возвратиться».

Не правда ли, хороший повод порассуждать о «ружейном огне» и «пушечной канонаде», которыми европейцы ознаменовали своё прибытие к этим «счастливым, не знавшим до того горя и насилия берегам»? 60Любители такого рода клише используют их, где надо и, чаще, где не надо: как доставалось в своё время у нас и достаётся сегодня на «глобализованном», «толерантном» и «культур-мультурном»… простите, «мультикультурном» Западе, включая его родную Англию, бедному капитану Куку! Посему продолжаю цитировать Ф.Ф.Беллинсгаузена:

«Ежели бы мы решились положить на месте несколько островитян, тогда, конечно, все прочие пустились бы в бегство, и мы бы имели возможность без всякого препятствия выйти на берег. Но, удовлетворив своё любопытство в довольно близком расстоянии, я не имел особенного желания быть на сём острове, тем паче что хотя и представилось бы небольшое поле к изысканиям по натуральной истории,… но как я натуральною историею мало занимался, а натуралиста у нас не было, то пребывание на берегу мало бы принесло пользы. Не желая употребить действие пороха на вред островитян, я предоставил времени познакомить их с европейцами… Остров сей я назвал остров Моллера, в честь контр-адмирала Моллера 2-го, который имел флаг свой на состоявшем под моим начальством 44-пушечном фрегате «Тихвинская Богородица».

Имеющие глаза – да увидят, имеющие мозги – да разберутся.

Остров Моллера (местное название – Аману) представлял собой невысокий коралловый атолл с расположенной посередине лагуной (озером), которая соединялась с морем двумя проливами: через один из них туземцы, на глазах у моряков, переправлялись вброд. Берега атолла поросли лесом, над которым местами возвышались рощи кокосовых пальм, и кустарником.

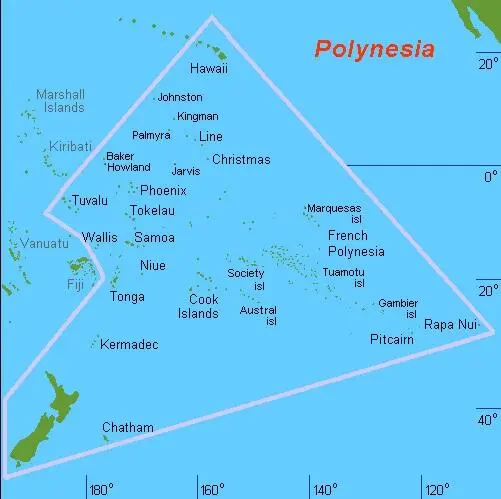

Вскоре были открыты и нанесены на карту острова, получившие имена графа Аракчеева (местное название – Ангатау), князя Волконского (Такуме), князя Барклая-де-Толли (Рароя), Нигиру (Нихиру – туземное название), генерал-лейтенанта Ермолова (Танга), князя Голенищева-Кутузова-Смоленского (Макемо), генерала Раевского (Тепото), генерала графа Остен-Сакена (Танганеа), адмирала Чичагова (Фаите), графа Милорадовича (Факарава), графа Витгенштейна (Тоау) и вице-адмирала Грейга. Все они были похожи на остров Моллера и друг на друга: коралловые атоллы различной величины с лагунами посередине, низменные (последний – Грейга – был выше прочих), в большей или меньшей степени поросшие лесом, где высоким, где редким и низким. Малочисленность (например, на островах Волконского и Милорадовича) или полное отсутствие кокосовых пальм, обеспечивающих туземцев пищей, прохладительным напитком и материалом для плетения верёвок, свидетельствовали не в пользу обитаемости атоллов. Только острова Аракчеева, Волконского и Барклая-де-Толли были населены, но и на большинстве остальных видели людей (обычно двоих, а на острове Витгенштейна – до 40) или лодки.

Встреча 13 (25) июля подтвердила предположение Беллинсгаузена, что жители других, близлежащих, островов наведываются на такие безлюдные атоллы с целью промысла. С острова Нигиру на небольшой, плоской, лёгкой лодке без киля приплыли 2 человека. Один из них, совершенно не робея, взобрался на судно и предложил для обмена улиток и сделанные из раковин рыболовные крючки, а потом вынул перевязанный кокосовыми волокнами свёрток, в котором оказалось немного мелкого жемчуга. На вопрос капитана, есть ли ещё, гость ответил: «Нюй, нюй» («много, много») – и показал на берег. Второй туземец, слуга первого, был на лодке послан обратно и вернулся в обществе молодой женщины: они привезли вяленых каракатиц и вынутых из раковин и нанизанных на волокна из древесной коры вяленых же моллюсков.

Пока слуга отсутствовал, поднявшийся на борт туземец объяснил, что он – вождь, живёт на острове Анюи, а сюда, на Нигиру, приехал для промысла. Вероятно, объектами последнего служили те самые вещи, которые он и его соплеменники хотели обменять. В ожидании возвращения слуги глава «промыслового отряда» с Анюи (его звали Эри-Татано) отобедал за одним столом с капитаном: Фаддей Фаддеевич отметил, что гость «ел всё, но с великой осторожностью, старался в действиях своих подражать нам, но при употреблении вилки встречал немалые затруднения, боясь уколоться».

Рисунок 50. Карта Полинезии.

Тем временем М.П.Лазарев с некоторыми офицерами обоих кораблей поехал на остров на двух шлюпках, но из-за обилия у берега коралловых рифов и разбивавшегося о них большого буруна пристать им не удалось; пришлось даже оставить в воде один из дреков (шлюпочных якорей), застрявший между кораллами.

Восхищённый смелостью и тронутый дружелюбием Эри-Татано, Беллинсгаузен велел одеть гостя в красный лейб-гусарский мундир и сам повесил ему на шею серебряную медаль при троекратном «ура!» команды шлюпа. Радости вождя не было предела. Приехавшую с берега женщину (невысокую, полноватую, с чёрными кудрявыми волосами и того же цвета пылающими глазами на приятном смуглом лице) капитан в кают-компании одарил зеркальцем, серёжками, перстнем и куском красного сукна, которым она тут же обернула нижнюю часть тела до колен: «свою же рогожу из травы, искусно сплетенную, оставила нам, и она теперь хранится в числе редкостей в Музеуме государственного Адмиралтейского департамента. Островитянка с особенной стыдливостью при переодевании своего платья старалась сколь возможно скрыть части тела, которые благопристойность открывать воспрещает».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Алексей Лавров - Quantum Ego [СИ]](/books/1082963/aleksej-lavrov-quantum-ego-si.webp)