Алексей Лавров - Русский прорыв за Южный полярный круг. Жил отважный адмирал

- Название:Русский прорыв за Южный полярный круг. Жил отважный адмирал

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Лавров - Русский прорыв за Южный полярный круг. Жил отважный адмирал краткое содержание

Русский прорыв за Южный полярный круг. Жил отважный адмирал - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– А где капитан Лазарев?

Мы его успокоили, уведомя, что … «Мирный» разлучён был с нами бурею в местах, уже не опасных».

«Восток» отдал якорь на том же месте, где и 5 месяцев назад, а на другой день, 10 (22) сентября сюда же подошёл и «Мирный».

В письме другу А.А.Шестакову 71Михаил Петрович Лазарев как бы подвёл итог этому чрезвычайно насыщенному событиями «вояжу» в тропиках:

«Между широтами 15 и 20° S, долготами 210 и 220° восточными от Гринвича, открыли 15 прежде неизвестных островов, некоторые из них обитаемы… Были в Таити для поверения своих хронометров, которые оказались верны, а потому и заключать можем, что открытия наши положены на карте с довольною точностью… После сего открыли ещё 5, что с прежними составит 20 новых открытий в тропиках, и спустились вторично в Порт-Джексон…».

Да, уже сделанного экспедицией в Полинезии с июня по сентябрь 1820 г было достаточно, чтобы вписать её в мировую историю мореплавания. Но вопрос, что скрывается там, на крайнем юге, за айсбергами, торосами и обширными ледяными полями, по-прежнему оставался для путешественников открытым. Зима закончилась, лето было не за горами. Наступала пора решительных действий.

Глава 11. «И вновь уходит в никуда вчера открытый нами берег»

На этот раз наши моряки пробыли в Австралии целых 50 дней, которые использовали, главным образом, для ремонта судов. Так, на «Востоке» установили ряд добавочных креплений и наконец-то заменили треснувший ещё в начале года во время шторма в высоких широтах степс бушприта 72. Губернатор английской колонии Новый Южный Уэльс генерал-майор Маквари (Маккуори) обеспечил русских моряков отличным сухим корабельным лесом и прислал им в помощь искусных (сейчас бы сказали – высококвалифицированных) рабочих английского адмиралтейства, которыми в ходе ремонта руководил портовый корабельный мастер.

Рисунок 57. Портрет губернатора Нового Южного Уэльса Маккуори (Маквари). Художник Артур Леветт Джексон.

«А между тем, – писал впоследствии М.П.Лазарев своему другу Алексею Антиповичу Шестакову, – люди хорошо освежились и приуготовились к перенесению новых трудов при вторичном покушении на юге. 1 ноября не без сожаления оставили мы прекрасный сей порт, – место, где, можно сказать, принимали нас как искренних друзей или родственников».

Фактически шлюпы вышли в море ещё 31 октября (12 ноября по новому стилю) 1820 г. И уже 8 (20) ноября возможность продолжения плавания оказалась под вопросом. Матрос Егор Киселёв оставил в своём «Памятнике» (дневнике) короткую запись:

«Тут у нас сделалась большая течь в судне, от 7 дюйм до 8-ми (от 17,78 до 20,32 см – А.Л.) прибывало воды в час».

Течь обнаружилась в полдень в носовом отсеке возле форштевня. Меньше всего можно было ожидать этого после ремонта: в Порт-Джексоне с носовой части сняли старое покрытие, тщательно её проконопатили и заново обили медью. Осмотр помещения старшим офицером Завадовским не дал, к сожалению, нужного результата: по словам Ф.Ф.Беллинсгаузена, «вода входила так сильно, что слышно было её журчание, но в какое именно место, невозможно было видеть за обшивкою… Надлежащих против сего мер в нашем положении взять не было возможности и места…».

И вот начальник эскадры принимает очень смелое, могущее даже показаться авантюрным решение: не прерывать «вояж», плыть дальше к югу. Он объясняет это так: «… время года, лучшее для плавания в южном полушарии, нам не позволяло переменять нашего намерения».

Разумеется, были приняты некоторые меры предосторожности: «… я не смел нести много парусов, дабы чрез то, умножая ход, не увеличить течи в носовой части». Но опасность всё равно оставалась, и Беллинсгаузену приходилось постоянно держать ситуацию под контролем: «Не имея средства сему помочь, я имел одно утешение в мысли, что отважность иногда ведёт к успехам».

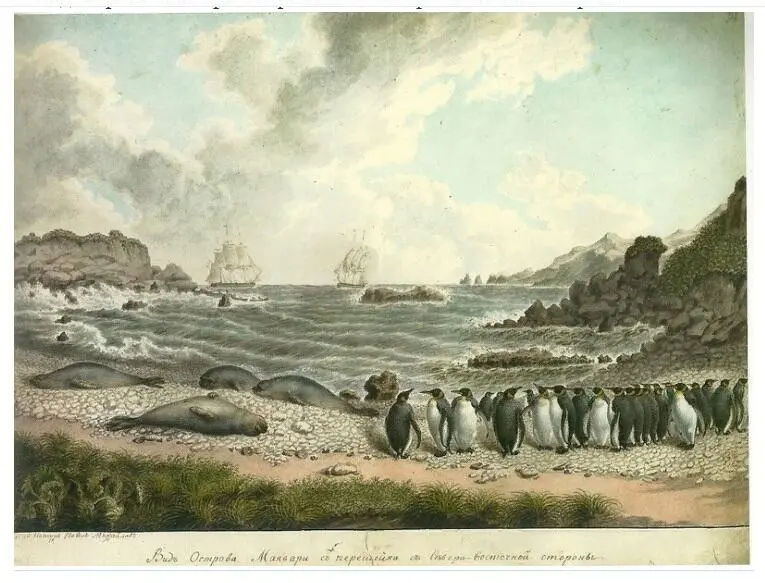

На рассвете 17 (29) ноября вдали показался остров Маквари (Маккуори). Приблизившись к его северо-восточной оконечности, «Восток» лёг в дрейф и капитан-лейтенант Завадовский отправился на шлюпке к берегу. Ему было поручено поискать на острове источник пресной воды, из которого можно было бы наполнить опорожнившиеся бочки на судах. Вместе со старшим офицером поехали художник экспедиции П.Михайлов, астроном И.Симонов и мичман Д.Демидов; «Мирный» также спустил шлюпку, в которую сели сам М.П.Лазарев, мичман П.М.Новосильский и другие офицеры.

К удивлению участников экспедиции, остров оказался непохожим на виденную ими в прошлом году Южную Георгию, хотя оба они лежали в одинаковых широтах. Если Георгия всегда была покрыта льдом и снегом, то здесь, на Маквари, даже с кораблей повсюду, за исключением тёмных скал, можно было разглядеть яркую зелень. В подзорные трубы офицеры видели на взморье большие колонии пингвинов и лежбища морских слонов.

В 4 часа дня к «Востоку» со стороны берега подошли две незнакомых шлюпки. Оказалось, что это – лодки охотников из Порт-Джексона, приехавших на остров промышлять морских слонов и ещё 4 месяца назад наполнивших жиром этих зверей все имевшиеся у них бочки. С тех пор, по их словам, они тщетно ожидали судна, которое должно было прийти и забрать их с острова. С большим огорчением услышали они, что ждать им предстоит ещё долго: когда русские корабли покидали Австралию, предназначенное для доставки на остров сменщиков этих промышленников судно «Мария-Елизавета» ремонтировалось на берегу, и работы были далеки от завершения. Беллинсгаузен велел угостить охотников сухарями с грогом: гости были особенно рады напитку, так как не пробовали его уже несколько месяцев.

Рисунок 58. На побережье острова Маккуори (Маквари). Художник П.Н.Михайлов.

Тем временем отряды Лазарева и Завадовского с трудом пробирались по берегу между не желавшими уступать пришельцам дорогу пингвинами, которые, как и встреченные русскими за год до того на открытом ими острове 73, высиживали яйца. Путешественники заметили среди них множество молодых птиц, ростом уже сравнявшихся со взрослыми особями, но ещё не успевших отрастить перья и потому покрытых курчавым пухом, напоминавшим цветом верблюжью шерсть. Ещё одна подмеченная исследователями острова особенность состояла в том, что взрослые птицы и молодняк стояли, как указывал И.М,Симонов, «густыми, но отдельными толпами».

Встреченные отрядами на побережье пингвины принадлежали к трём породам: двум уже знакомым морякам по предыдущему плаванию на холодном юге 74, и третьей – «более первых» (о них см. ниже).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Алексей Лавров - Quantum Ego [СИ]](/books/1082963/aleksej-lavrov-quantum-ego-si.webp)