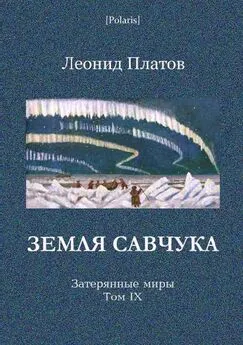

Леонид Платов - Земля Савчука. Затерянные миры. Т. 9

- Название:Земля Савчука. Затерянные миры. Т. 9

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Salamandra P.V.V

- Год:2014

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Платов - Земля Савчука. Затерянные миры. Т. 9 краткое содержание

Земля Савчука. Рис. В. Климашина (Затерянные миры, т. IX). — Б.м.: Salamandra P.V.V., 2014. - 85 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. XLVIII).

Повесть Л. Платова «Земля Савчука» была впервые опубликована в 1941 г. и стала непосредственной предшественницей знаменитой научно-фантастической дилогии автора «Архипелаг исчезающих островов» и «Страна Семи Трав» («Повести о Ветлугине»). В ней рассказывается о поисках неведомых земель на Крайнем Севере и попытках покорить суровую природу Арктики.

«Земля Савчука» продолжает в серии «Polaris» ряд публикаций произведений, которые относятся к жанру «затерянных миров» — старому и вечно новому жанру фантастической и приключенческой литературы.

Земля Савчука. Затерянные миры. Т. 9 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— А Куркин наш все принюхивается: не тянет ли откуда дымком, — сказал, улыбаясь, ботаник, — и все приглядывается: нет ли среди скал травы и деревьев.

— Правильно, — невозмутимо подтвердил старый охотник, раскуривая трубку, — я хорошо начальника понял. По следу гари под землей уголь найду. Где пожар под землей горит, там значит много угля есть!

Но кончался уже и август, а нигде не попадалось еще описанное Люрюлюё ущелье с жимолостью, шиповником и целой рощицей лиственниц. Скалы были по-прежнему угрюмы, скаты ущелий безлесны, и снег лежал на дне горных долин.

Андрей и его спутники подступили к подножью центрального, самого высокого хребта.

Снеговое облако, зацепившись за острые зубья скал, вяло перевалило через хребет и поползло вниз, сея мокрые снежинки. Когда же белесая пелена раздернулась, Андрей увидел в нескольких шагах перед собой что-то черное.

Это были огромные закоптевшие камни.

Раздались голоса других участников экспедиции, шедших широким фронтом по ущелью.

— Андрей Иванович, сюда, скорей, — звали они. — Нашли стоянку первобытного народа! Удивительное открытие! Остатки кузнечного производства!

— Не верю глазам своим! — бормотал этнограф, ползая на четвереньках по земле и разглядывая в лупу комки шлакообразной массы. — Не верю! Помилуйте, железный век, и где, за 75-ой параллелью. Эвенки, и те кузнечных печей не видали в глаза до прихода русских. Всюду на Севере до самого последнего времени каменный век был, каменный!..

…Руки Андрея дрожали от волнения…

— Тогда метеориты может быть. Расплавились от трения и… В Гренландии, например…

— Успокойтесь, друзья, — сказал Андрей, подойдя. Руки его, однако, дрожали от волнения, и он выронил комок шлака, едва подняв его с земли. — О, легкий совсем! Я так и думал. Вглядитесь-ка получше. Железной окалины нет, зерен чугуна также. Этот шлак не имеет никакого отношения к кузнечным печам. Я обрадую тебя, Тынты. Мы дошли, по-видимому, до ущелья Люрюлюё!

Тынты с удивлением огляделся. Ни деревьев, ни травы, ни ягод не было. Вокруг громоздились те же серые скалы, лежал тот же смерзшийся снег.

А Андрей уже проворно взбирался на гору, не отрывая взгляда от земли. Широкая красная полоса, след перегоревших горных пород, уводила его все дальше вглубь ущелья.

Так дошли они до места, где Люрюлюё видел когда-то ягодные болота. Характер местности, расположение скал, горный рельеф — все совпадало в точности с описанием. Но как пусто и голо здесь теперь. Куски черного шлака разбросаны повсюду, ущелье напоминает двор заброшенного металлургического завода.

— Это путь, по которому двигался огонь, — сказал Андрей, — пласт выгорал постепенно. Судя по всему, пожар длился много лет.

Пройдя еще с десяток метров, он указал на ручей, мирно журчавший среди камней.

— Вот то, что требовалось для полноты картины. Вода породила огонь.

В угольных пластах всегда встречаются серные колчеданы. Притекая к ним с поверхности, вода разлагает их и от этого получается избыток тепла. Все выше и выше поднимается температура пласта, пока, наконец, он не начинает гореть. Тяга воздуха из появившихся трещин убыстряет течение огненной реки, бушующей в своих тесных берегах. В подземном тигле возникают новые минералы: нашатырь, квасцы, сера. Меняется цвет горных пород: пласты, содержащие железо, делаются пестрыми; каменноугольный песчаник — полосатым, бело-красным; каменноугольный сланец и глина — сплошь красными, как обожженный кирпич. В оставшиеся после прогоревшего угля пустоты проваливается земля, соседние горизонты оседают, преображается рельеф местности.

Все это так сходно по результатам с вулканическими извержениями, что явления подземных пожаров получили название ложно-вулканических.

Вечером на бивуаке Андрей рассказывал, как он пришел к своей идее.

— Долгое время я, подобно многим наивным исследователям прошлого, допускал наличие в Сибири действующих вулканов. Первым высказал предположение об их существовании у истоков Енисея Исаак Масса [5] Масса (Исаак) родился в 1587 г., итальянец, жил в Голландии. С торговыми целями приезжал в Москву и Архангельск. Заинтересовавшись Сибирью, собрал о ней ценные сведения и издал книгу.

в своем латинском трактате, изданном в 1612 году. Его поддержал Риттер [6] Риттер Карл (1779–1859) — крупный германский географ.

и, как ни странно, Гумбольдт [7] Гумбольдт Александр-Фридрих-Вильгельм(1769–1859) — знаменитый географ и естествоиспытатель, основоположник научного страноведения.

. Против выступили Шренк [8] Шренк Леопольд Иванович(1830–1894) — известный русский ученый, работавший в области этнографии Сибири, антропологии и зоогеографии.

и затем Семенов-Тян-Шанский [9] Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович(1827–1914) — географ, ученый и путешественник.

. Население, по-видимому, принимало за вулкан подземные гари.

В начале XVIII века недалеко от устья Хатанги под 73°30′ северной широты горел пласт и обметал трещины нашатырем, который употребляется енисейскими и туруханскими лудильщиками. Лаптев [10] Лаптевы Харитон и Дмитрий — братья, исследователи полярных берегов Сибири (XVIII век).

не упоминает об этом ни слова. Значит, в то время пожар уже потух. Гмелин [11] Гмелин Иоганн Георг (1709–1755) — академик, исследователь Сибири.

не нашел след этого пожара, но напал на другой, на реке Таймыре. Этот продолжался полтора столетия. О нем упоминает Витзен [12] Витзен Николай Корнелий(1641–1717) — голландский ученый и государственный деятель, посетивший Россию в 1664 году.

, а Миддендорф отыскал очевидца, который лет за десять до его приезда побывал на пожарище и сушил там свое платье. Подземные пожары в Сибири повсеместны.

По мнению Миддендорфа, угли в Сибири самовозгораются чаще, чем на юге по двум причинам: оледенелая почва задерживает тепло раскаляющегося пласта, и нужная для поддержки горения вода сама является из почвы от таяния.

Меня поразило название одной реки, впадающей в Нижнюю Тунгуску — Горелая! В работе Третьякова я нашел указание, что в конце XVIII века там существовали подземные пожары. Отсюда и возникло название реки. Уголь, подумал я, это тепло. На месте подземных пожаров должна быть пышная растительность.

Слушатели плотнее придвинулись к Андрею.

— Припоминаю, — продолжал он, — как Эйхвальд описывал места подземных пожаров по реке Таймыре. Он отметил, что под влиянием подземного тепла окрестности покрылись тучными лугами, густыми кустами малины, рябиной, березой. Таких растений поблизости не было.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ремон Мариваль - Агуглу (Тайна африканского леса) [Затерянные миры, т. XXVII]](/books/1065587/remon-marival-aguglu-tajna-afrikanskogo-lesa-z.webp)

![Николай Осипов - Несбыточные путешествия в небывалые страны света [Затерянные миры, т. XXV]](/books/1067734/nikolaj-osipov-nesbytochnye-puteshestviya-v-nebyvalye.webp)

![Барри Пэйн - Новый Гулливер [Затерянные миры. Том XXIV]](/books/1075767/barri-pejn-novyj-gulliver-zateryannye-miry-tom-xx.webp)