Владислав Тимофеев - Путешествие в Добрянку. Столица доброты

- Название:Путешествие в Добрянку. Столица доброты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448577482

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Тимофеев - Путешествие в Добрянку. Столица доброты краткое содержание

Путешествие в Добрянку. Столица доброты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Путешествие в Добрянку

Столица доброты

Владислав Тимофеев

© Владислав Тимофеев, 2017

ISBN 978-5-4485-7748-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Добрянка – столица доброты

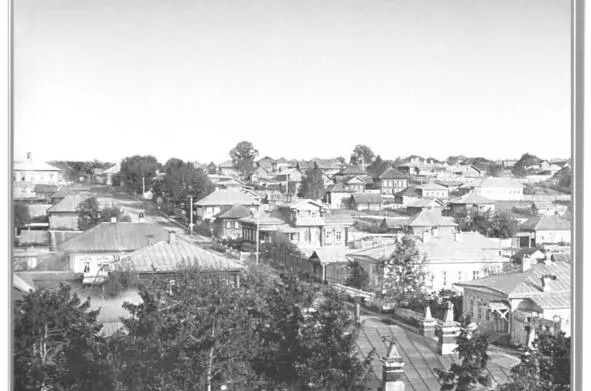

Город с таким добрым и милым названием находится на берегах залива Камского водохранилища. Город небольшой, всего около 36 000 жителей, но с интересной историей. И сохранившимся колоритом старинного уральского горнозаводского городка, не смотря на то, что старинный завод уже более 60 лет назад скрыли волны Камского моря.

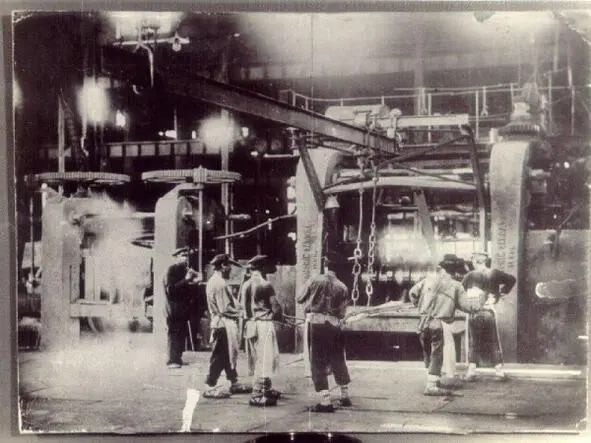

Фотография из фондов ГАПК

Откуда же пошло такое название Добрянка? Об этом рассказывает старинная легенда, записанная ещё в 19 веке П.И.Сюзёвым: «Давно это было, когда еще по Каме плавали разбойники. Вот надо было им к берегу пристать, животы награбленные поделить, попить, поесть, повеселиться. Видят заводь, завернули в нее – тихо, привольно, горы, а с гор Кама, как на руке поднесена. Поглянулось место атаману, и он велел тут построить дом, а в доме посадил девку Марянку, что ей тут жить, пиво варить, хлеб и варева всякие стряпать, а их, разбойников, принимать и угощать. Вот дом этот стал называться дом Марянки, после этого и речку стали называть Дом-марянкою, а после и Добрянкою». И действительно, ещё в начале 19 веке часто говорили Домрянка, Домрянский завод, лишь к середине столетия прочно утвердилось название Добрянка. Общепризнанного научного объяснения происхождения этого названия до сих пор нет. Ясно только, что название реки первично.

История города

Ещё в писцовой книге М. Ф. Кайсарова за 1623—24 годы, упоминается о деревне на Каме, рядом с устьем речки Добрянки. В то время в деревне было всего 11 крестьянских дворов. Земля, на которой стояла эта деревня, ещё со времён царя Ивана Грозного принадлежала крупным солепромышленникам Строгановым. Богатейшим феодальным правителям значительной части Прикамья.

Фотография из фондов Добрянского музея

Патриархальная тишина этих мест нарушилась 6 марта 1752 года стуком топоров: по приказу барона Сергея Геннадьевича Строганова начали строить заводскую плотину. На Урале, в 18 веке металлургические заводы росли как грибы после дождя. России, ставшей на путь развития капитализма, требовалось огромное количество стали, чугуна и меди. Большая часть заводов строилась на средства казны, не отставали и частные заводчики, среди которых первыми были Демидовы. В Прикамье, благодаря широкому распространению медистых песчаников появлялись преимущественно медеплавильные заводы.

Герб рода Строгановых из фондов Добрянского историко-краеведческого музея

Строгановы, заработавшие свои капиталы преимущественно на выварке соли поначалу не участвовали в этой гонке. Лишь в 1724 году появился небольшой Таманский медеплавильный завод, но уральская промышленность развивалась семимильными шагами. И чтобы не отставать, и не потерять свои земли, Строгановы начинают строить заводы один за другим: в 1739 году Билимбаевский чугунолитейный, в 1746 Юго-Камский медеплавильный и железоделательный, в 1751 Кусье-Александровский чугунолитейный завод.

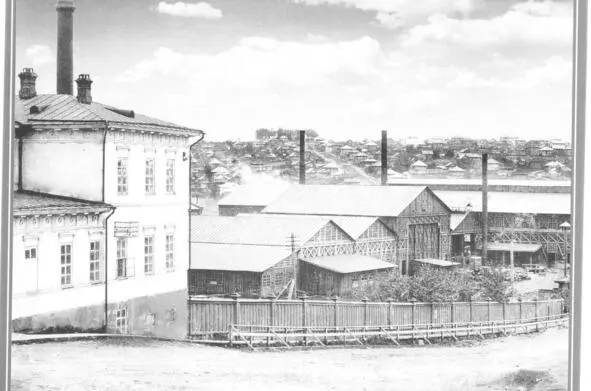

Фотография из фондов Добрянского музея

Для постройки завода в те годы необходимо было сочетание нескольких факторов, наличие небольшой реки, запрудив которую можно было создать пруд, ведь все механизмы приводились в действие силой воды. Основным топливом тогда был древесный уголь, поэтому завод должны окружать обширные леса. Недалеко от завода должны находиться и месторождения руды, флюса и судоходная река, для вывоза продукции. Всем этим условиям удовлетворяла местность около деревни Добрянка.

К тому же ещё в 1733 году, вблизи впадении речки Малый Висим в Каму, что к северу от Добрянки на казённые деньги начал строится Висимский медеплавильный завод.

Фотография из фондов Добрянского музея

Памятный знак Добрянскому заводу

Речка Добрянка была перегорожена трёхсотметровой плотиной, образовавшей обширный пруд. Высота плотины составила 8 м. Уже через 2 года после начала строительства была произведена первая плавка меди. Первоначально завод был преимущественно медеплавильным, медь выплавлялась из руд, добываемых в окрестностях заводского посёлка, а после их истощения из Романовских рудников на Яйве. Чугун для переделки в железо доставлялся по Чусовой и Каме с Билимбаевского завода. Значительная часть выпускаемого железа шла на нужды строгановских солеваренных заводов. А выплавка меди со временем стала убыточной и к началу 19 века почти прекратилась, в 1852 году медеплавильные печи были окончательно демонтированы. Ещё ранее, в 1786 году по тем же причинам был закрыт Висимский медеплавильный завод

Художественное литьё Добрянского завода из экспозиции Добрянского историко-краеведческого музея

Между тем железоделательное производство продолжало развиваться. О качестве добрянского железа говорит его использование для ремонта Зимнего дворца и строительства Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге. Постепенно деревянные заводские корпуса заменяются каменными, выстроенными в стиле промышленного классицизма. Со временем воды Добрянского пруда начинает не хватать для действия заводских механизмов и в 1826 году, в 2 км ниже по течению реки, строится вспомогательный Софийский завод, названный в честь его владелицы Софьи Владимировны Строгановой.

Фотография из фондов Добрянского музея

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: