Иван Рак - Египетская мифология

- Название:Египетская мифология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Рак - Египетская мифология краткое содержание

Египетская мифология - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Египтянам казалось совершенно естественным отождествлять богов — и не только богов, но даже и людей с богами. Мистерии (обрядовые театрализованные действа на мифологические сюжеты) воспринимались ими не как изображения мифологических событий, а как сами события, где «действующими лицами» являются сами боги. Когда бальзамировщик во время мумификации трупа надевал маску шакалоголового бога Анубиса (илл. 94 на с. 123 и илл. 201 на с. 301), он считался самим Анубисомдо тех пор, покуда маска была на нём. Умерший египтянин становился богом Загробного Царства Осирисом, — к его имени автоматически добавлялось имя «Осирис». Во время похорон плакальщицы считались богинями Исидой и Нефтидой — сестрами Осириса, а сын покойного — сыном Осириса богом Хором. Существует миф, согласно которому Ра однажды был ужален ядовитой змеей и вылечился с помощью магических заклинаний. Поэтому, если кого-нибудь кусала змея, лекарь читал заклинания и тем самым отождествлял пострадавшего с богом Ра. Злой демон, по наущению которого действовала змея, имел дело уже не с [13] простым смертным, а с божеством, и как некогда исцелился сам верховный бог, так же должен был исцелиться пострадавший.

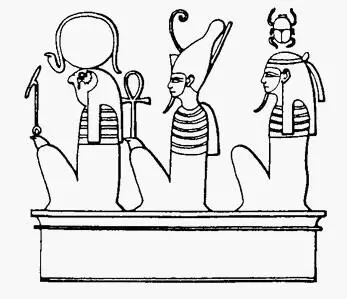

Илл. 3. Слева направо: Ра, Атум, Хепри — дневное, вечернее и утреннее Солнце.

Прорисовка рельефа из скальной гробницы сановника Пеннута в Анибе; XX династия .

Если возникновение взаимоисключающих представлений об одном божестве и их синхронное существование в разных регионах исторически объясняется сравнительно легко, то гораздо сложней понять, как эти взаимоисключающие представления могли уживаться в сознании одного и того же человека. Иными словами: как древнему египтянину удавалось верить сразу в несколько отрицающих друг друга положений?

Что такое, например, Солнце? Это золотой телёнок. Его рождает по утрам, принимая облик коровы, богиня неба Нут. За день телёнок взрослеет, становится быком; бык этот — воплощение Ра. Вечером бык совокупляется с коровой Нут; после этого Нут проглатывает солнечного быка, а утром рождает опять. «Ра воскресает в своём сыне».

В то же время Солнце — это не телёнок, а золотой диск. Хепри в облике жука-скарабея катит его по небу до зенита и передаёт Ра. Бог Солнца перевозит диск в Ладье Вечности (дословно: «Ладья Миллионов Лет») на запад и там отдаёт его богу Атуму, который, в свою очередь, опускает диск за горизонт (илл. 3). Ночью Солнце по водам подземного Нила, протекающего через Загробное Царство, перевозят обратно на восток.

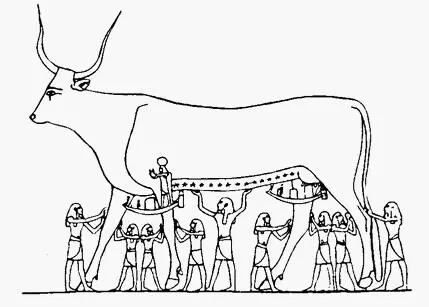

А что такое небо? Это и река, по которой плывёт Ладья Вечности, и крылья коршуна, и тело богини Нут (когда Нут мыслится [15] женщиной), и её живот (когда богиня принимает облик коровы (илл. 4)). Эти разноречивые мифологические образы возникли в разные периоды истории Древнего Египта, но в сознании египтян они потом сосуществовали все одновременно.

Чтобы понять это, надо прежде всего вспомнить, что миф и сказка — не одно и то же. Сказка — всегда заведомый вымысел, а миф — всегда правда. Миф представляет собой вполне определённую картину окружающего мира и определённую систему взглядов на жизнь. Любой народ, любая эпоха по-своему пытаются объяснить окружающий мир, смысл жизни, выработать некую иерархию ценностей, — и создают свою мифологию (хотя термин этот в данном случае, может быть, и не совсем удачен). Мифология же иногда бывает более рационалистична, иногда — менее, но во всех случаях она содержит помимо рационального также и поэтический элемент. В египетской же мифологии поэтичность доминирует. И вполне естественно, что в поэзии небо может быть одновременно и рекой, и крыльями птицы, и женщиной, и коровой. Это — символы, «поэтические определения» неба.

Илл. 4. Небо в образе коровы со звёздами на животе. Спереди и сзади Небесную Корову поддерживают боги-хранители; в центре (с поднятыми руками) — бог ветра и воздуха Шу; перед ним и позади него — вечерняя и утренняя ипостаси Ладьи Солнца. Прорисовка одного из изображений «Книги Коровы»; XIX династия .

«Ни от одного египтянина не ждали, что он будет верить какому-то одному представлению о небе, поскольку все представления [16] принимались как правомерные одними и теми же теологами, — отмечает Р. Антес. — Более того, поскольку у египтян было столько же здравого смысла, сколько и у нас, мы можем с уверенностью сделать заключение, что никто, кроме, возможно, самых наивных, не воспринимал комбинированное изображение Небесной Коровы в буквальном смысле. Это заключение подтверждается тем фактом, что в тех же царских гробницах, построенных около 1300 г. до н. э., существуют (и) другие изображения неба. <...> Всякий, кто стал бы искать в этих изображениях передачу действительной формы неба, мог бы лишь совершенно запутаться. Следовательно, они должны были служить только символами неба. Разбираемая нами картина — художественное сочетание символов, каждый из которых отражает небо и небеса. <...> Нет сомнений, что в самом начале их истории, около 3000 г. до н. э., египтяне понимали, что идею неба нельзя постичь непосредственно разумом и чувственным опытом. Они сознательно пользовались символами для того, чтобы объяснить её в категориях, понятных людям их времени. Но поскольку никакой символ не может охватить всю суть того, что он выражает, увеличение числа символов скорее способствует лучшему пониманию, чем вводит в заблуждение». [3] Антес Р. Мифология в Древнем Египте / Пер. с англ. О. Д. Берлева // Мифологии древнего мира / Отв. ред. В. А. Якобсон. М., 1977. С. 59-60.

Эту мысль Р. Антеса очень хорошо поясняет И. М. Дьяконов на историческом аналоге, близком и понятном современному человеку: «Возьмём аналогию древнему мифотворческому семантическому ряду в виде классического примера поэтических метафор из литературы нового времени: у Пушкина "...пчела из кельи восковой / летит за данью полевой..." Раскрывая эти метафоры, мы можем выразиться так: пчела подобна монахине тем, что она живёт в тёмных и замкнутых восковых сотах улья, как монахиня в келье; пчела подобна сборщику налогов или дружиннику тем, что она собирает нектар — достояние цветов, как дружинник собирает дань с подданных царя или царицы". То обстоятельство, что монахиня нисколько не похожа на сборщика налогов, не обедняет своей противоречивостью образ пчелы, а обогащает его, делая его более разносторонним. Точно так [17] же небо — корова, небо — возлюбленная земли и небо — река не противоречат друг другу, а в плане мифологическом только обогащают осмысление образа неба. И делу, оказывается, не мешает даже то, что и Нут, и корова должны мыслиться вполне телесно и получать реальные жертвоприношения». [4] Дьяконов И. Введение // Там же. С. 21.

Можно добавить, что с точки зрения формальной логики нелогичны, к примеру, и некрасовские строки «Ты и убогая, / Ты и обильная, / Ты и могучая, / Ты и бессильная, / Матушка-Русь!», и державинское «Я царь — я раб — я червь — я Бог!», однако в обоих случаях мысль при помощи образных средств выражена не только не менее точно и ясно, чем она выразилась бы на языке логики и аргументированных доводов, но она, кроме того, получила эмоциональную окраску.

Интервал:

Закладка:

![Иван Рак - Зороастрийская мифология [Мифы древнего и раннесредневекового Ирана]](/books/1097311/ivan-rak-zoroastrijskaya-mifologiya-mify-drevnego-i.webp)