Ватсьяяна Малланага - Кама Сутра

- Название:Кама Сутра

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательская фирма Восточная литература, ВО Наука

- Год:1993

- Город:Москва

- ISBN:5-02-017628-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ватсьяяна Малланага - Кама Сутра краткое содержание

Кама Сутра - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

[7] Ср. об этом изоморфизме: Сыркин, 1967.

В триаде принципов, связанных с активной жизнедеятельностью, кама занимает весьма существенное место, тесно взаимодействуя с двумя другими. В частности, это в полной мере относится и к ее связи с дхармой [8] Ср. в этой связи: Rocher.

— здесь надо иметь в виду важную роль камы в системе воззрений индуизма. «Желание» как изначально творящая сила выступает уже в «Ригведе»; [9] См., например, Fi§er.

ее персонификация — великий перворожденный бог Кама — неоднократно встречается в более поздних ведийских текстах. Его призывают с целью добиться успеха в любви, восстановить утраченную силу и т. п. Кама определяется здесь как «саморожденный», вышедший из сердца верховного творца Брахмана, сын дхармы и супруг веры. Брачные отношения, как в плане космогонической и ритуальной символики, так и в конкретных рекомендациях, отразились в рассуждениях ранних упанишад.

Еще значительнее роль Камы в эпосе и лирике. К его образу неоднократно прибегают великие эпические поэмы — «Махабхарата» (где он, например, сравнивается с ненасытным пламенем, ср. VI. 31.11, а также XII. 167.33 и сл.; XIV. 13.12 и сл. и др.), «Рамаяна», пураны, Его называют сыном богини счастья и красоты Лакшми, его супруга — Рати («любовная страсть»), его младший брат — Кродха («гнев» — ср. К 22.40 и сл.), его дочь — Тришна («жажда») и т. д. Кама почитался также одним из вишведевов — божеств, которым поклонялись при жертвоприношениях душам предков и ежедневно подносили часть пищи. Бога любви изображали юношей, восседающим на попугае (также — на колеснице). В руках у него лук из сахарного тростника с тетивой из пчел и пятью стрелами из цветов. На его знамени изображено фантастическое морское чудовище (макара), во чреве которого он, согласно преданию, жил некоторое время. Кама наделен множеством эпитетов: Манматха («смущающий душу»), Манасиджа («родившийся в душе»), Мадана («опьяняющий»), Шамантака («губитель покоя»), Шрингарайоии («источник наслаждения») и т. д. Пренебрегать дарами Камы считалось нечестием, заслуживающим кары: герой «Махабхараты» Арджуна, отвергший любовь небесной девы Урваши, был наказан за это. Древнеиндийская литература неоднократно возвращается к подобному мотиву: героя предупреждают, что он тяжко согрешит, если не ответит взаимностью влюбленной в него женщине. В популярном сборнике рассказов «Шу-касаптати» («Семьдесят рассказов попугая») сказано: «Когда прекраснобедрая, томимая любовью, сама пришла к мужчине, то он пойдет в ад, убитый ее вздохами, если не насладится ею». [10] Ср. ШШ, с 50; ПС, с. 258–259, 263; Грияцер, с. 181 и сл., и др.

Культ эмоционального, любовного начала сыграл во многом определяющую роль в почитании бога Кришны как воплощения любви (мифы о Кришне и пастушках), в различных течениях бхакти (bhakti), которые выдвигали любовную преданность, подчас откровенно чувственного характера, как путь к постижению божества. Первостепенное значение придавалось символике мужских и женских гениталий (соответственно: лингам — божественное творческое начало; йони — природная энергия, содействующая его проявлению) в почитании бога Шивы, в мифологии и обрядности отдельных сект и тантристских культах. [11] Ср.: Dnnieloii, t. 343 и сл.; Чаттопадхыш, с. 298 и сл.; Eliade, с. 261 и сл.; Way man; Indradeva; Fane; Масу; Q'Flaherty; Filliozat, 1974; Joshi; Padoux и др.

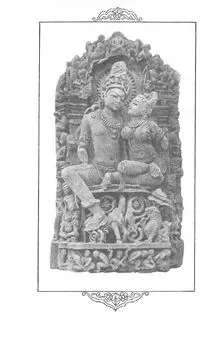

Велика роль соответствующих символов к сюжетов в древнеиндийском изобразительном искусстве (храмовая скульптура Кхаджурахо, Конарака и др.), надо полагать, несущих важную функцию в системе индуизма [12] В частности, заслуживает внимания толкование функции подобных сюжетов (mithuna) как очищающей — Danielou, с. 474. Вместе с тем эти изображения связаны, возможно, не только (и даже не столько) с нормами, предусмотренными наставлениями в каме, сколько со специфической тантристской практикой (например, coitus sine ejaculatione) — ср.: Comfort, с, 126; Anand; Fabri; Le Roy Davidson; Leeson; Lannoy; Quagliotti и др.

и одновременно находящих себе параллели в «Кама-сутре» (см. далее, примеч. к 13.1 и сл.). Все эти факты, засвидетельствованные многочисленными литературными и иконографическими источниками и имеющие параллели в других культурах (как первобытных, так и достаточно развитых), показывают, сколь значительное место занимала кама в древней и средневековой культуре Индии, сколь тесно она была связана с идеями индуизма. Это позволяет лучше понять место науки о каме (камашастра) в ряду других древнеиндийских научных дисциплин, пойять оправданность и закономерность многовековой традиции этой науки, на протяжении тысячелетий передававшейся индийцами из поколения в поколение. [13] См. К 1.1—19 и соответствующие примеч. В связи с историей науки о каме в древней и средневековой Индии ср. подробнее: Schmidt, 1902, с. 3 и сл.; Winter nitz, с. 619 и сл.; Chakladar, с. 11 и сл.; Be, 1959, с. 85 и сл.; De, i960; KU, с. 1 и сл.; Bhattacharyya, 1975, и др.

Интервал:

Закладка: