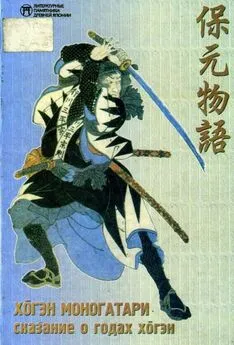

Автор неизвестен - Сказание о годах Хогэн

- Название:Сказание о годах Хогэн

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гиперион

- Год:1999

- Город:СПб

- ISBN:5-89332-017-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Автор неизвестен - Сказание о годах Хогэн краткое содержание

В 1156 г. три крупных феодальных дома (Фудзивара, Тайра и Минамото) столкнулись между собою в борьбе за верховную власть. Четвёртой стороной борьбы были крупные буддийские монастыри. Все участники располагали собственными воинскими формированиями (самурайские дружины у феодальных домов, отряды монахов-воинов у монастырей) и разделились на два враждующих лагеря. Один из этих лагерей в качестве претендента на престол выдвигал экс-императора Сутоку, другой — его брата Госиракава. Об отдельных эпизодах этих событий («смута годов правления под девизом Хогэн») уже через несколько десятков лет после их окончания стали рассказывать перед многими слушателями под аккомпанемент японской лютни бива слепые сказители бива-хоси. Слушатели собирались и в буддийских храмах, и в феодальных поместьях, и при императорском дворе, и среди полей в провинции. Интерес слушателей усугублялся тем, что средневековые японцы верили, будто рассказы о погибших героях способствуют упокоению их душ. На русском языке публикуется впервые.

Сказание о годах Хогэн - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По европейским представлениям такая приверженность к привязке событий во времени и на местности делает воинские повествования похожими на исторические хроники, тем более, что речь в них идёт о реальных событиях. Но она представлена в произведениях разных жанров средневековой японской литературы, содержание которых далеко от описания истории — в поэтических антологиях (вступления к стихотворениям), сборниках легенд и преданий, устных рассказах и сказках.

«Песня Каса Канамура, сложенная зимой второго года Дзинки [725 г.], в десятом месяце, когда император [Сёму] пребывал во дворце Нанива» (антология «Манъёсю», VIII в., пер. А. Е. Глускиной).

«Сложил эту песню по повелению государыни Нидзё, которая в ту пору ещё называлась Госпожой из Опочивальни, когда она пожелала в третий день первой луны, чтобы случившиеся тут приближенные слагали стихи о снегопаде в солнечную пору» (антология «Кокинсю», Хв., пер. А. А. Долина).

«Во времена правления великой государыни [Дзито] жил-был монах из Пэкче по имени Тадзё. Он жил в горном храме Хоки, что в уезде Такэти» («Нихонрёики. Японские легенды о чудесах», IХв., пер. А. Н. Мещерякова).

«Осенью второго года Дзюэй камакурский Хёэ-но сукэ Ёритомо созвал в Камакуру всех воинов восьми провинций» («Гэндзи-обезьяна. Японские рассказы XIV–XVI веков отогидзоси», пер. М. В. Торопыгиной).

Эпические сказания западных народов создавались главным образом в дописьменную эпоху. Ещё Тацит писал, что песни германских племён заменяют им историю. То же можно утверждать и о сказаниях о Манасе, Кёроглы, Давиде Сасунском, Амирани. Отдельные песни об этих героях появились и начинали исполняться ещё до зарождения письменности у соответствующих народов. Правда, былины зародились у письменного народа, но, несмотря на это и на распространение летописной и житийной литературы в России, воспринимались их слушателями как сказания исторические. Во всех случаях исторический и фантастический элементы переплетены здесь тесно. К обоим из них слушатели относились одинаково доверчиво, независимо от их социальной принадлежности. Несомненно, значительную роль в таком отношении слушателей играл сакральный аспект сказаний.

Гунки впервые появились примерно через пятьсот лет после заимствования японцами китайской иероглифической письменности, почти через триста лет после изобретения японского силлабического письма. С начала VIII в. в Японии создавались исторические трактаты, X–XI вв. — эпоха расцвета художественной прозы на японском языке. Мятеж Тайра-но Масакадо 939–940 гг. подробно описан на китайском языке в документальных «Записках о Масакадо» («Сёмонки»), безусловно известных слепым сказителям.

Распространение эпического творчества на фоне стадиально более развитой письменной литературной традиции (в начале XI в. в Японии был создан самый объёмистый к тому времени в мировой литературе роман— «Повесть о Гэндзи» Мурасаки-сикибу) объясняется своеобразием исторических условий. В XII в. в результате кровопролитных войн между феодальными домами Тайра и Минамото к власти в стране пришло самурайство — в массе своей неграмотные воины-дружинники из восточных провинций о. Хонсю (т. н. восточные варвары), среди которых крепка была клановая организация с устойчивыми моральными, религиозными и воинскими традициями. Утончённая цивилизация придворной аристократии была непонятна самураям.

В культуре необычайно активизировался фольклорный элемент.

Проблемы, встающие перед исследователями воинских сказаний средневековой Японии, можно разделить на три группы: 1) каким образом элементы культуры предшествовавших веков участвовали в формировании гунки (от художественных особенностей памятников до исполнительской манеры сказителей); 2) каковы художественные, идейные и прочие особенности самих сказаний, исторический и культурный контекст, в котором они складывались и циклизовались, типологическая их связь с воинскими эпопеями других народов (ритмическая организация текста, роль вставных эпизодов, гиперболизация характеров героев и обстоятельств, в которых они выступают, формульная техника, отношение гунки к исторической реальности и т. д.); 3) трансформация жанра и его влияние на дальнейшую японскую культуру.

Межклановая борьба во второй половине XII в. трижды приводила к вооружённым конфликтам — в 1156, 1159–1160 и в 1185 гг. Это было время прихода к абсолютной власти, безраздельного господства, сокрушительного поражения и гибели феодального дома Тайра под ударами соперничавшего с ним дома Минамото. Каждый из этих конфликтов лёг в основу серии устных сказаний, в скором времени циклизовавшихся в самостоятельные произведения.

В XIV в. страну много десятилетий сотрясали новые сражения, т. н. война Южной и Северной династий. Слепые исполнители разнесли по Японии огромное количество новых сказаний, которые уже к концу столетия циклизовались в новое большое повествование.

Разница между первыми гунки и этим последним была не только в их сюжетах, но также и в идейном содержании.

Гунки демонстрируют единство героического и дидактического аспектов, причём последний из них используется в них как сюжетообразующий принцип.

На все воинские сказания определяющее идейное влияние оказали буддизм и конфуцианство. При этом, если в XIV в. тон задавала конфуцианская концепция долга как основы вселенской гармонии и спокойствия в государстве, то в первых сказаниях преобладала трактовка событий и судеб героев в буддийском духе.

По старинной буддийской легенде, особенно распространённой в позднехэйанской Японии (XI–XII вв.), в середине XI в. наступал последний, разрушительный этап в истории буддийского учения — этап «конца Закона» ( маппо ). Его признаки современники усматривали в частых стихийных бедствиях, эпидемиях, междоусобных распрях. К числу последних прежде всего относили войны между кланами Тайра и Минамото.

Проникновение концепции «конца Закона» в сознание сказителей определило общий идейный настрой «Сказания о годах Хогэн». Условно его можно определить как кармический. Карма (буддийский закон нравственной причинности) явлена здесь в разнообразных видах, но в первую очередь, как индивидуальная. Монах-экс-император Тоба говорит: «Я горд благими последствиями десяти видов добрых деяний, совершённых мною в прежних жизнях. Но, несмотря на то, что достиг я высокого ранга императора, этот ранг не лишён связи с заблуждениями, которые присущи смертным в трёх мирах — мире желаний, мире форм и мире без форм». Говоря о тяжёлой судьбе монарха, погубленного мятежным вассалом, сказитель замечает: «Государь, обладавший десятью добродетелями, хозяин престола, не мог избежать действия кармы, идущей из прежних существований». Знаменитый поэт Сайгё-хоси пишет о покойном экс-императоре Сутоку: «Из-за того, что воздаяние за прошлые жизни было неблагоприятным, ныне государю пришлось стать пылью в сих отдалённых пределах».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Автор неизвестен - Сказание о Зарере [Айадгар и Зареран]](/books/159321/avtor-neizvesten-skazanie-o-zarere-ajadgar-i-zare.webp)