Джованни Боккаччо - Декамерон. Пир во время чумы

- Название:Декамерон. Пир во время чумы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алгоритм

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-907120-89-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джованни Боккаччо - Декамерон. Пир во время чумы краткое содержание

«Декамерон» Боккаччо стал одним из главных произведений итальянского Ренессанса. Великая книга была написана в 1350-х годах, после вспышки чумы, унесшей половину населения Италии. Церковь запретила «Декамерон» из-за большого количества аморальных, эротических и жестоких сцен, но жители страны моментально полюбили книгу, воспевающую силу любви и радость к жизни, книгу, описывающую все, даже самые ужасные стороны человеческой жизни и напоминающую о силе человеческого духа. Как никогда «Декамерон» актуален и сегодня. Предлагаемое издание содержит в себе самый полный перевод книги, изданный без каких-либо купюр и сокращений.

Декамерон. Пир во время чумы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

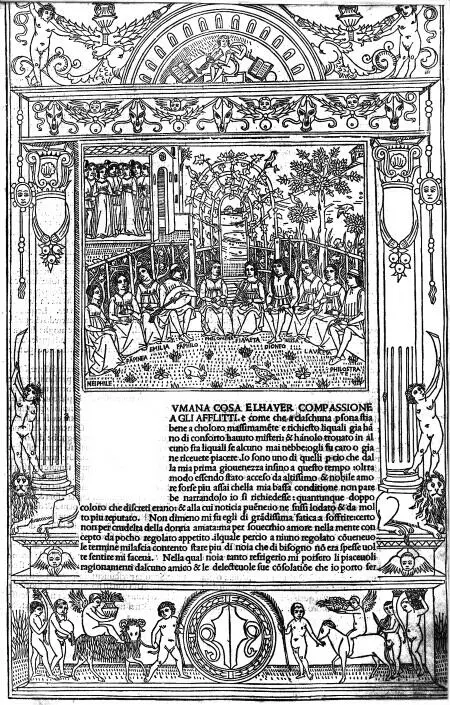

Титульный лист первого издания. 1492 г.

Недавно вопрос о том и другом классическом течении в развитии итальянской литературы был снова поставлен по поводу народного итальянского театра, единственного, заслуживающего это название, так называемой commedia dell’ arte [104] Комедия масок ( ит .)

. Известно, что с XV века у итальянцев проснулась любовь к Плавту и Теренцию и явились блестящие подражания их стилю; укажу лишь на имена Биббиенны, Ариосто, Макиавелли. Обновились древние интриги, с невероятными переодеваниями и признаниями; оживали старые комические типы хвастливых воинов, лукавых рабов, умных и продажных гетер. Рядом с этим учено-литературным течением в области драмы существовало самостоятельно и другое народное: в Farse cavaiole, в которых выводились потешные типы крестьян из Cava; в commedia dell’ arte с ее вечно юными протагонистами: Pulcinella и signora Lucretia, Coviello и Fracassa и др. Как далеко восходит в древность это народное драматическое направление? Торрака (1. с, р. XXXV) предполагает, что Farse cavaiole могли быть популярными еще в конце XV в.; это не исключает их большую древность и популярность, ограниченную местом их происхождения; чем ближе они были к очертаниям народно-песенного диалога, песенного прения, Сопtrasto, масляничного маскарада, тем ближе они держались почвы, их произведшей. Что касается до commedia dell’ arte, то Scherillo думает, что ее типы зародились в Италии не раньше конца XVI века и не являются фактом народного переживания – римских ателлан и мимов, как полагали многие. То и другое мнение грешит крайностью. Из того, что Pulcinieloo, Polecenella является впервые со своим именем в рисунках Callot (ум. 1635 г.) и в «Viaggio di Parnaso» [105] «Путешествие с Парнаса» ( ит. )

Кортезе (напечат. в 1621 г.), следует только, что имя у него может быть новое, что вовсе не обусловливает недавности типа. Очертания commedia dell’ arte сложились во всяком случае раньше, судя по сообщениям Camerini и Stoppato (1. с, р. 131 и след.) о пьесе, разыгранной итальянцами в Мюнхене в 1568 г. по случаю бракосочетания герцога Вильгельма. Из действующих лиц, обычных в commedia dell’ arte, здесь названы Pantalone и Zanne; Fritellino, другое типическое имя в комедии этого стиля, является уже в фарсе Serafino dell’ Aquila, разыгранном при мантуанском дворе в 1495 году (Torraca, 1. с, р. XXXIV). И здесь мы подошли к концу XV века, но ничто не мешает нам продолжить эту традицию, предположительно, и далее. Встретится ли она где-нибудь с традицией народного римского театра, сохранившейся в глуби итальянского населения? Ответить на это тем труднее, чем отрывочнее дошедшие до нас указания на содержание и типы ателлан, чем бесцветнее и общее нападения церкви на остатки древней драмы в глухую пору средних веков. Сопоставление римских Maccus, Bucca, Pappus, Dossennus и т. п. с Zanni, Pulcinella, Pantalone и т. д. потому останутся колеблющимися и субъективными (сл. Stoppato, p. 50), что о первых мы знаем не много более их имени, вторые подлежали постоянному развитию, и мы недоумеваем, какие первичные типы послужили им точкой отправления. Тип, например, Pulcinella, нам наиболее знакомый, сложился в половине прошлого века в фантазии бедного неаполитанского рабочего, Francesco Cerlone. У него Pulcinella – плутоватый парень, себе на уме под личиной простоты и придурковатости, которая и закупает, и смешит, и помогает ему вывернуться из беды, потешившись вдоволь над другими. Королю, спрашивающему его, какие его занятия, он отвечает, не обинуясь, что состоял при суде, адвокатом, при неаполитанских судах. «В деревне?» – продолжает интересоваться король; Пульчинелла отвечает отрицательно, пока не договаривается наивно, что он был осужден на галеры. Из Неаполя он должен был бежать по разным причинам; между прочим, служил он у одного богатого аптекаря; однажды, когда хозяин задремал, назойливая муха то и дело садилась ему на лицо; чтобы дать ему поспать спокойнее, Пульчинелла вооружился тяжелым орудием (trerotola) и – хвать по мухе; она тут и осталась. «А хозяин что?» – «Более не просыпался; я, увидев, что он спит сладко-сладко, взял триста дукатов из его стола и был таков». – «Так тебе и пришлось покинуть родину?» – «И все из-за мухи! Каково правосудие!» Коварный насмешник, назойливый со слабыми и вместе трусливый, он не скрывает своей продажности и потешно рисуется своей трусостью. «Любишь ли ты меня?» – спрашивает его Альбина. «Вот как люблю!» – «Что бы ты сделал ради меня?» – «Сделал бы безумные вещи: ради тебя я был бы способен (чего только не творит любовь?) побежать к морскому берегу, на край мола… из любви к тебе…» – «Ты бросился бы в море!» – «О нет! Я поглядел бы на него и вернулся бы домой» (Scherillo, p. 40 и след.).

Таков Пульчинелла Черлоне, живым выхваченный из жизни, весельчак и материалист до мельчайшей черты, без тени какого бы то ни было идеалистического освещения, чуждого вообще комедии dell’ arte. Но это Пульчинелла XVIII в.; в XVII его характер понимался иначе: Pier Maria Cecchini (1628) так наставляет актера, который взялся бы за его роль: он должен стараться переходить границы естественности, представлять простака (goffo), недалекого от дурня, и дурака, не в меру желающего показаться умным (Scherillo, с. 9). Иначе у Cortese (1626): о придурковатости нет и речи. Пульчинелла – просто умный, веселый комик. Тип, стало быть, изменялся; если бы мы имели возможность, при помощи фактов, возойти и ранее, мы встретили бы постепенно и другие его эволюции и пришли бы к более грубым очертаниям одного из тех простейших драматических характеров, какие легко представить себе в начале развития всякого народного театра. Едва ли может быть сомнение в том, что этих начал следует искать в латинском элементе итальянского населения, как бы мы ни представляли себе их ближайшие отношения к традиции, например, ателлан. Это построение указало бы нам в истории светской народной драмы перспективу более глухую – ибо она не освещена историей, – но вместе и более далекую, чем та, в которой совершилось в Италии развитие народно-христианской драмы.

Я говорю не о литургической драме, сложившейся внутри церкви в связи с обиходом и латинским языком мессы, а о той народно-религиозной драме, которая является в Италии как непосредственный результат грандиозного покаянного движения XIII в. В 1258 г. Raniero Fasani, одетый в рубище, подпоясанный вервием, с бичом в руке, обходил умбрийские веси, проповедуя словом и делом покаяние. Проповедь подействовала: образовались общества бичующихся (Disciplinati), ходившие по городам и деревням, бичуя себя до крови в воспоминание страстей христовых и призывая господне милосердие. Движение было глубокое, страстно охватившее массу, перешедшее, как известно, и за границы Италии, отразившееся, далеким отголоском, и в новгородском движении стригольников. Все мирское было забыто и оставлено; не слышно было ни музыки, ни любовных песен, пишет падуанский монах, только жалобные песни кающихся. Последние, певшиеся во время процессий, либо в пору «страды» самобичевания, характерны вообще для явления флагеллантства; в Италии они получили название laude, славословий, и только здесь они стали ячейкой, из которой вышла народно-религиозная драма. Вначале, вероятно, laude пелись антифонно: одна группа страдников подхватывала песню, начатую другой, и та продолжала ее в свою очередь и свое время. Эта антифония могла совпадать с чередованием лиц в ходе того евангельского или легендарного воспоминания, которое легло в основу laude. Богородице говорят, что ее сына схватили и подвергают истязаниям; она сообщает о том Магдалине, умоляет Пилата о пощаде, но тот отказывает; она обращается к Христу, который указывает ей на распятие, уже уготованное для него; следуют ее мольбы к кресту, беседа с распятым Спасителем, ее сетования. Таково содержание лауды, озаглавленной «Плач богородицы» (Топаса, см. р. 8–12) и естественно распадающейся на диалогические части. Стоило только разобрать их отдельным лицам, участвовавшим в флагеллантской страде, придать действию более вероятия соответствующим костюмом, указания на которые встречаются в старых инвентариях покаянных братств, и мы придем к той форме, посредствующей между хоровой lauda и развитой религиозной драмой, которая получила название divozione. Оторванная от среды, создавшей ее в беспредельном увлечении религиозной идеей, перенесенная во Флоренцию, в обстановке ее искусства и декоративного блеска, она обратилась в драматическое представление (rappresentazione), отвечавшее более мирным художественным, чем церковным целям. Драма Лоренцо Медичи о святых Иоанне и Павле забыла о своем происхождении из недр того христианско-драматического движения, которым папство успело овладеть лишь отчасти в явлении францисканства и которое выразилось в явлении бичующихся, протестовало в проповедях Савонаролы, в видениях и в вещаниях блаженного Брандана в пору борьбы Сиены с Cosimo de’ Medici. Эти народно-религиозные порывы, нередкие в Италии, повторились и на наших глазах – в истории Лаццаретти и его последователей, которую с таким вниманием к фактам и их психическим посылкам изучил недавно Барцеллотги (там же, с. 31–297). Точно Италия не страна языческого Возрождения, – так всецело переносимся мы к образам и мировоззрению – по ту сторону Данте.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: