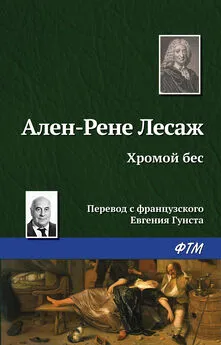

Луис Велес де Гевара - Хромой Бес

- Название:Хромой Бес

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЭКСМО

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-26726-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Луис Велес де Гевара - Хромой Бес краткое содержание

Хромой Бес – герой одноименной повести Луиса Велеса де Гевара – выступает в роли наставника вечного студента дона Клеофаса, освободившего его из заколдованного сосуда. Комментируя людские пороки, он показал Клеофасу столицу с верхушки колокольни, сняв с помощью дьявольских чар крыши зданий и обнажив «мясную начинку Мадрида».

Хромой Бес - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Образ преисподней – по определению М. Бахтина, центральный образ карнавального действа, – так или иначе фигурирует во многих эпизодах «Пройдохи». Всякое «избиение» Паблоса – его развенчание, увлекает его вниз, приводит его в «преисподнюю». «Сеньор, а уверены ли вы, что мы живы? – спрашивает Паблос дона Дьего в первую же ночь их пребывания в доме лисенсиата Кабры. – Мне вот сдается, что в побоище с зеленщицами нас прикончили и теперь мы души, пребывающие в чистилище». Но чаще образ «преисподней» заменяется у Кеведо другим, более «прозаическим» и бытовым – образом «грязи», «навоза» и т. п. Ведь хотя карнавальное происхождение кеведовских гротесков очевидно, в «смеховой» прозе Кеведо отсутствует центральный субъект (он же – объект) карнавального действа – народ, гротескное тело толпы на карнавальной площади: вместо него различные биологические группы (возрастные, половые), сословия, профессии, касты, нации, – мир человеческий (за вычетом самой «человечности»), представленный не столько в своем разнообразии (столь восхищающем критиков), сколько в разрозненности. Сравнение персонажей Кеведо с куклами – весьма распространенное в критике – точно подчеркивает их безжизненно-механистическую суть, автоматизм всех их поступков, их безличность и бездушность – их сплошную опредмеченность в глазах повествователя, легко поддающуюся описанию извне. Это описание-зарисовка фиксирует физические и вещные (начиная с одежды, которая изображается крайне живописно) черты персонажа (где телесное ставится в один ряд с материально-предметным), его манеры и его привычки, тут же дезавуируя фальшь его внешнего вида.

Таким образом, мир, возникающий со страниц романа Кеведо, – это мир, построенный по карнавальной «логике обратности», «мир изнутри», как назвал Кеведо одно из своих «Сновидений». Но при этом сама схема карнавальных превращений в художественном мире Кеведо тотально переориентируется, карнавальный смех оказывается направленным против самого себя, карнавальные символы теряют свой ритуальный смысл, и в роман проникают элементы натуралистического видения мира. Смех Кеведо уже не столько смех «амбивалентный» – и развенчивающий и утверждающий одновременно, – сколько смех отрицательный, имеющий явно сатирическую направленность.

В этом, как и во многих других отношениях, «Пройдоха» представляет явную параллель циклу «Сновидений», [177]самые ранние из которых создавались в промежутке между временем создания первой и второй редакций романа, в 1606–1612 гг. Основное место действия «Сновидений» – та же «карнавальная преисподняя». Но расположена она в пространстве сознания повествователя («…был я для своих фантазий сразу и зрителем, и подмостками»), отнюдь не на городской площади. Время действия кеведовского «смехового» дискурса – время сна, «час» Страшного суда, конец света – также отнюдь не время карнавала. Это – время за границами времени, безвременье, вневременье, настоящее, которое отнюдь не является средостением между прошлым и будущим (как сказано в знаменитом сонете Кеведо, «Вчера ушло, а завтра не настало,…»), временем перехода от прошлого к будущему (а таково время карнавала): так что его и «настоящим»-то назвать нельзя. Оно – чистое «время изображения», время развертывания кеведовского гротескного дискурса, которое вкупе с вербализованным пространством представления рассказчика и образует подлинный, предельно субъективированный хронотоп кеведовской прозы.

В этом хронотопе-сознании одинокого «я», созерцающего мир в его телесном и духовном распаде, дезинтеграции, гибели – без надежды на воскрешение, – и располагается художественная вселенная Кеведо, мир, представленный в разных ракурсах, но в обрамлении слова проповеди-инвективы, адресованной всему миру.

Резко сатирический пафос во многом предопределил судьбу романа Кеведо: сразу после выхода «Пройдохи» в свет (1626) появились доносы инквизиции на содержащиеся в романе насмешки над церковью и на аморальность его содержания. В 1646 году «Пройдоха» был внесен в список книг, подлежащих серьезной «чистке». Но к тому моменту он уже стал частью истории не только испанской, но и европейской литературы XVII века (см. прим. к наст. изд.).

Рассказ от первого лица – вещь обманчивая. Он нередко подталкивает читателя к тому, чтобы отождествить автора и героя, сочтя последнего рупором авторских взглядов, передатчиком собственно авторского жизненного опыта. Поэтому, случалось, и очень опытные читатели прямо переадресовывали моралистические размышления Гусмана его создателю, для чего, впрочем, кое-какие основания могли найтись. Паблос, с которым христианин-стоик Франсиско де Кеведо явно не имеет ничего общего, также – и уже без всяких на то оснований – иногда воспринимался как персонаж, которому писатель сочувствует. Так что следовало ожидать, что на каком-то этапе своего развития пикареска вновь превратится в то, от чего автор «Ласарильо» пародийно отталкивался, – в подлинную автобиографию, точнее, в автобиографию, стилизованную под плутовской роман. Или – в плутовской роман, герой которого будет воистину двойником автора, вторым авторским «я», фантомным существом, переживающим то, что самому автору въявь пришлось пережить, а также то, что сам автор «въявь» придумал или вычитал из других книг.

«…Я пошел в свою комнату, где – хотя она и мала – оказался с дюжиной друзей, которые возвратили мне свободу, – ибо книги делают свободным того, кто их очень любит. С ними я утешился в готовившемся для меня пленении и удовлетворил голод куском хлеба, сохранившимся в салфетке, а скудость пищи возместил главой, в которой нашел восхваление поста… О книги, утеха моей души, облегчение моих бедствий, поручаю себя вашему святому наставлению!» так звучит голос героя-повествователя в романе ровесника Сервантеса, старшего современника Лопе и Кеведо, известного поэта и музыканта [178]Висенте Эспинеля «Жизнь Маркоса де Обрегон» (1618). Согласно признанию автора в Прологе, «Жизнь Маркоса де Обрегон» он написал за несколько лет до публикации, хотя… стал бы немолодой и больной человек так тянуть с изданием книги? Или это обыкновенный риторический прием, демонстрирующий мнимое отсутствие у автора писательского тщеславия? В любом случае, до того как взяться за свой объемистый прозаический опус, Эспинель явно читал и «Ласарильо», и «Гусмана», и «Бускона» (последнего, конечно, в рукописи), а также Сервантеса – и не только «Дон Кихота» и «Назидательные новеллы», а, возможно, и посмертно изданного «Персилеса» (1617). И многие и многие иные сочинения, не обязательно романического толка. Ведь, как и Кеведо, – но в отличие от Сервантеса и Лопе – Эспинель – блестящий ученый-латинист, знаток европейских языков, книжник-эрудит. Так что восхваление книг, звучащее из уст Эскудеро (то есть дворянина самого низшего разряда, которому не стыдно поступить в услужение к идальго, то есть к человеку, рангом его чуть выше), – это и доподлинный голос автора романа. Автор и герой у Эспинеля – почти совпадают не только по «биографическим данным», хотя и здесь между ними немало общего: оба – родом из небольшого городка Ронда неподалеку от Малаги, оба – учились в университете, оба – тянули солдатскую лямку в Италии (а Эспинель еще и во Фландрии), оба – побывали в алжирском плену, оба – известные поэты и музыканты… Главное, что их роднит, – единство взглядов и жизненных установок своеобразная практическая философия, добытая и из книг, и из жизненного опыта. Суть ее – в проповеди основной добродетели, необходимой человеку для преодоления ударов судьбы, – терпения, каковое «изощряет и укрепляет добродетели… обеспечивает жизнь, спокойствие духа и покой тела и… научает не считать оскорблением то, что таковым не является…».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: