Себастиан Брант - Брант Корабль дураков; Эразм Похвала глупости Разговоры запросто; Письма темных людей; Гуттен Диалоги

- Название:Брант Корабль дураков; Эразм Похвала глупости Разговоры запросто; Письма темных людей; Гуттен Диалоги

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художественная литература

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Себастиан Брант - Брант Корабль дураков; Эразм Похвала глупости Разговоры запросто; Письма темных людей; Гуттен Диалоги краткое содержание

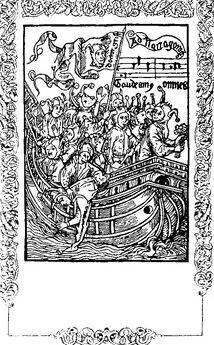

В тридцать третий том первой серии включено лучшее из того, что было создано немецкими и нидерландскими гуманистами XV и XVI веков. В обиход мировой культуры прочно вошли: сатирико-дидактическую поэма «Корабль дураков» Себастиана Бранта, сатирические произведения Эразма Роттердамского "Похвала глупости", "Разговоры запросто" и др., а так же "Диалоги Ульриха фон Гуттена.

Поэты обличают и поучают. С высокой трибуны обозревая мир, стремясь ничего не упустить, развертывают они перед читателем обширную панораму людских недостатков. На поэтическом полотне выступают десятки фигур, олицетворяющих мирские пороки, достойные осуждения.

Вступительная статья Б. Пуришева.

Примечания Е. Маркович, Л. Пинского, С. Маркиша, М. Цетлина.

Иллюстрации Ю. Красного.

Брант Корабль дураков; Эразм Похвала глупости Разговоры запросто; Письма темных людей; Гуттен Диалоги - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но уже подъемлют против меня крик всякие греки, которые, словно воронье, норовят выклевать глаза новейшим богословам и только головы людям морочат своими комментариями. В их стае если не первое, то, уж конечно, второе место занимает мой милый Эразм, которого я, чести ради, поминаю здесь чаще других. «Глупая и воистину достойная Мории цитата, — вопиют греки. — Совсем иное хотел сказать апостол, а не то, что тебе почудилось. Он отнюдь не старался доказать, будто он глупее остальных; в самом деле, воскликнув: «Они Христовы служители? И я тоже», — Павел, отлично понимая, что он не только равен прочим апостолам, но и превышает их в деле служения Евангелию, прибавляет: «Я больше». Однако, не желая вводить в соблазн тех, кому такое заявление могло показаться излишне дерзновенным, он тут же поспешил оправдаться: «В безумии, мол, говорю». Ибо безумию дарована привилегия говорить правду, никого не оскорбляя. Но я вовсе не намерена вступать с ними в препирательства по поводу того, что думал Павел, когда писал приведенные выше слова. Пусть их судят, как им угодно, а я пойду следом за дородными, жирными, тучными и повсюду уважаемыми богословами, вместе с которыми большинство докторов наших предпочитают, νή τὸν Δία [111], заблуждаться, лишь бы не делить мнения, хотя бы и правые, с этими «трехъязычными» {313} . Ибо доктора наши почитают «гречишек» нисколько не выше грачей. Особливо — один славный теолог {314} , имя коего я благоразумно утаю, дабы не дать грачам повода лишний раз вспомнить греческую пословицу ὅνος λύρας [112]; по всем правилам богословской науки он разъяснил занимающий нас текст: «В безумии говорю: я больше». Этому месту он посвятил целую главу, добираясь в ней до крайних пределов диалектики, а потому вводя новые разделения и подразделения. Итак, я приведу здесь собственные его слова, одинаково замечательные как по форме, так и по содержанию: «В безумии говорю» — означает в данном случае, что ежели я кажусь вам безумным, приравнивая себя к лжеапостолам, то буду еще безумнее, поставив себя выше их». Впрочем, немного дальше наш теолог перескакивает на совсем другой предмет, видимо позабыв, о чем только что шла речь.

Глава LXIV

Но к чему цепляться так робко за один-единственный пример? Как будто богословам вообще не предоставлено право выворачивать по своему усмотрению наизнанку небо, сиречь Святое писание, словно баранью шкуру! Ведь и у самого божественного Павла встречаются слова, которые кажутся противоречивыми, но перестают быть таковыми, будучи переставлены на подобающее им место. Если верить свидетельству πενταγλώττου [113]Иеронима {315} , Павел для подтверждения христианской веры исказил надпись на случайно замеченном им афинском жертвеннике и привел из нее только два слова: «неведомому богу» {316} , пропустив все остальное, как не соответствующее его целям, ибо надпись в целом гласила: «Богам Азии, Европы и Африки, богам неведомым и чужеземным». Я полагаю, что по его примеру и наши οί τῶν ϑεολόγων παῖδες [114]постоянно вырывают из разных мест по четыре-пять словечек, а порою, ежели встретится в том нужда, даже искажают их себе на потребу и затем на них же ссылаются, нисколько не заботясь о том, что весь предыдущий и последующий текст либо никакого отношения не имеет к разбираемому вопросу, либо даже прямо противоречит тому толкованию, которое они предлагают. И столь счастливы бывают в своем бесстыдстве наши богословы, что им сплошь да рядом могут позавидовать даже законоведы.

Да и в самом деле, как усомниться в том, что для них все возможно, если знаменитый доктор — чуть не назвала его по имени, да опять боюсь пословицы — выдавил из слов Луки некое поучение, которое так же хорошо уживается со всем духом Христовым, как вода с огнем. В час великой опасности, когда все добрые слуги собираются вокруг господ своих, дабы постоять за них всеми силами, Христос, желавший изгнать из души учеников всякую надежду на земную подмогу, спрашивает, нуждались ли они в чем-либо, когда ходили проповедовать по наказу учителя, хотя и не получили от него ни обуви для защиты от терний и каменьев, ни сумы с припасами, чтобы могли не опасаться голода. Когда апостолы ответили, что ни в чем не терпели нужды, он добавил: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его {317} , а также и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Поскольку все христианское учение основано лишь на кротости, терпении и презрении к жизни, кому не ясно, как следует понимать это место? Христос призывал своих посланцев забыть все мирское, чтобы они не только не помышляли о суме и обуви, но даже платье совлекли с себя и приступили нагие и ничем не обремененные к дарам евангельским, ничего не имея, кроме меча, — не того, конечно, которым действуют разбойники и убийцы, но меча духовного, проникающего в самую глубину груди и напрочь отсекающего все мирские помышления, так что в сердце остается одно только благочестие. Но поглядите, прошу вас, как переиначил все это наш знаменитый богослов. Меч он толкует как защиту против гонений, мешок — как достаточный запас съестного, словно Христос переменил свои мысли на этот счет и, спохватившись, что не совсем βασίλιϰῶς [115]снарядил проповедников, взял обратно все прежние свои наставления. По-видимому, забыв, что еще совсем недавно провозглашал он блаженными тех, кого будут поносить, гнать и мучить, воспрещал противиться злу, обещал блаженство кротким, а не свирепым, ставил людям в пример воробьев и лилии, Христос теперь старается снабдить своих учеников мечами и для приобретения их даже повелел продать одежду, как будто предпочел видеть своих последователей лучше нагими, нежели безоружными. Разумея под «мечом» все, что может служить для сопротивления насилию, богослов наш понимает слова о суме как заповедь приобретать все нужное для поддержания жизни. Таким образом, этот толкователь божественных велений вооружает апостолов копьями, баллистами, пращами и бомбардами и в таком виде посылает на проповедь крестного распятия. Он даже спешит нагрузить их сундуками, баулами и котомками, дабы никогда не уходили они с постоялого двора, не пообедав. И не пришло в голову этому человеку, что меч, который надо было покупать за такую дорогую цену, Христос вскоре повелел вложить в ножны и что апостолы, сколько известно, никогда не обращались к мечам и щитам для обороны от насилия язычников, а они, конечно, не преминули бы сделать это, если бы так заповедал им сам Христос.

Есть еще один богослов {318} — прославленный ученый, коего я не назову по причине моего глубокого к нему уважения. Он из палаток, о которых упоминает пророк Аввакум в стихе «Сотряслись кожи шатров Мадиамских», делает кожу, содранную со св. Варфоломея. Недавно я сама присутствовала на одном диспуте у богословов — я у них частая гостья. Там кто-то задал вопрос: как же в конце концов обосновать при помощи Священного писания необходимость жечь еретиков огнем, а не переубеждать их при помощи словопрений? Тут поднялся один суровый старик, истый богослов, если судить по насупленным бровям, и с великим раздражением ответствовал, что так-де предписано Павлом {319} , который сказал: «Еретика после первого и второго вразумления от праведных отврати». Так как он несколько раз повторил эти слова с нарочитым подчеркиванием, то многие стали недоумевать, что такое стряслось с этим человеком, но он тотчас же пояснил: «От врат праведных гони. Разумеет же апостол врата жизни». Кое-кто засмеялся, но немало, однако, нашлось и таких, которым подобное толкование показалось вполне богословским. Другие заспорили; тогда выступил второй богослов, грозный и страшный на вид, писатель с непререкаемым авторитетом, и поддержал товарища. «Слушайте, — сказал он, — в Писании сказано {320} : «А злодея того должно предать смерти». Всякий же еретик есть злодей. Следственно — и т. д.». Все изумились тонкой изобретательности этого человека и примкнули к его мнению. Никому и в голову не пришло, что закон этот относится только к гадальщикам, заклинателям и волхвам, которых евреи на языке своем называют мехашефим , а иначе пришлось бы карать смертью за блуд и пьянство.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: