Анастасия Углик - Новый год в России. История праздника

- Название:Новый год в России. История праздника

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-85867-5, 978-5-699-85868-2, 978-5-699-85870-5, 978-5-699-85871-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анастасия Углик - Новый год в России. История праздника краткое содержание

Новый год в России. История праздника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

У русских же, как и всегда, был особенный путь к рождественской елке. В славянской мифологии ель наделялась отнюдь не положительными чертами: это было дерево страшное, хтоническое, связанное с образами нижней магии – лешими и прочей лесной нечистью, – отсюда родилась и прочная связь ели и похорон. Первое зафиксированное упоминание о том, что дорогу, по которой несут гроб, принято устилать еловыми ветками, относится к XVI веку, и обычай этот остается неизменным по сей день. Советская иконография с елями, высаженными вокруг мавзолея Ленина, только поддержала традицию.

Но великому реформатору Петру I народная мифология указом не была. По возвращении из своего первого путешествия в Европу (главным образом в Германию) он издает указ, о котором мы уже говорили. Кроме изменения даты празднования Нового года (с 1 сентября на 1 января), в нем была и часть про ели. В честь празднования русскому народу велено было пускать ракеты, зажигать огни и украшать столицу хвоей: «По большим улицам, у нарочитых домов, пред воротами поставить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и мозжевелевых против образцов, каковы сделаны на Гостином дворе». А «людям скудным», кто не мог позволить себе больших роскошеств, предлагалось «каждому хотя по древцу или ветве на вороты или над храминою своей поставить». Как мы видим из этого указа, Петра в первую очередь интересовала внешняя сторона вопроса. Он хотел, чтобы на Новый год его город выглядел похожим на европейские столицы, которыми он любовался во время своего путешествия. Самодержец не слишком вникал в то, что в той же Германии елка на улицу вышла только как отражение домашнего праздника. Навязанная и малопонятная атрибутика совершенно нового праздника не прижилась. Ее продолжали блюсти только до смерти Петра, а потом основательно подзабыли. Исключение, правда, было, и довольно забавное. Единственными общественными заведениями, которые продолжали украшать хвойными ветками, стали кабаки. Обычай этот неукоснительно соблюдался в течение XVIII и XIX веков.

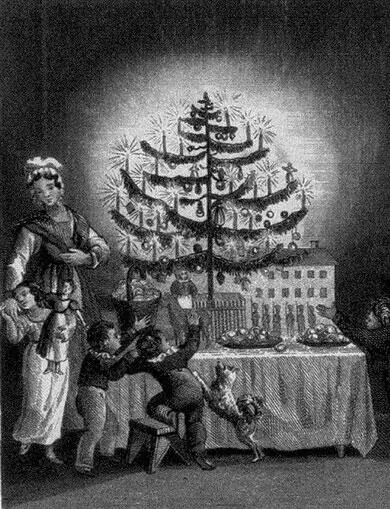

В Европе в начале XIX века елочные базары были еще не слишком распространены, и в лес часто отправлялся сам глава семьи

В домах русских немцев ставили столько елок, сколько было детей в семье

Новогодняя открытка 1908 года

Стихотворение «Кабак» М. Л. Михайлова 1848 года гласит:

У двери скрипучей

Красуется елка…

За дверью той речи

Не знают умолка…

К той елке зеленой

Своротит детина…

Как выпита чарка –

Пропала кручина!

Но нигде, кроме как в кабаках, в XVIII веке елок в России не ставили, обходясь новогодними фейерверками, иллюминациями и маскарадами. Новой встречей с елкой мы, опять же, обязаны немцам. В начале XIX века в Петербурге, новой и модной столице, немецкая диаспора состояла из 10 000 семей, которые привезли с собой усвоенные на родине привычки и ритуалы. А. Бестужев-Марлинский в повести «Испытание», датирующейся 1831 годом, так описывает чужестранный обычай: «У немцев, составляющих едва ли не треть петербургского населения, канун Рождества есть детский праздник. На столе, в углу залы, возвышается деревцо… Дети с любопытством заглядывают туда… Наконец наступает вожделенный час вечера – все семейство собирается вместе. Глава оного торжества срывает покрывало, и глазам восхищенных детей предстает Weihnachtsbaum в полном величии…» Но русским семьям елка все еще в новинку – ни в одном романе первой четверти XIX века вы не найдете описания рождественской елки. А уж «Евгений Онегин», эта энциклопедия быта эпохи, подробно рассказывающая о святочных ритуалах, не могла бы обойти вниманием такую важную деталь, как украшение и собирание елки. Надо полагать, что Пушкин с новогодней красавицей в стенах дома никогда не встречался.

Вполне вероятно, что первой зафиксированной «русской» елкой стала та, что в 1830 году устроил для своих детей Николай I – мы подробнее расскажем о ней в главе про праздники в семье Романовых. Но скорость, с которой немецкий обычай завоевал сердца петербуржцев, не может не удивлять. В начале января 1842 года жена А. И. Герцена в письме к подруге пишет: «Весь декабрь я занималась приготовлением елки для Саши. Для него и для меня это было в первый раз: я более его радовалась ожиданиям». В 1846 году в Петербурге выходит подготовленное детской писательницей А. М. Дараган методическое руководство по домашнему обучению детей грамоте «Елка. Подарок на Рождество», где она подробно описывает не всем понятный еще ритуал: «Слушай со вниманием, что здесь сказано про елку. Зимою все деревья без листьев. Одна елка остается зелена. В праздник Рождества Христова умным, добрым, послушным детям дарят елку. На елку вешают конфеты, груши, яблоки, золоченые орехи, пряники и дарят все это добрым детям. Кругом елки будут гореть свечки голубые, красные, зеленые и белые. Под елкой на большом столе, накрытом белой скатертью, будут лежать разные игрушки: солдаты, барабан, лошадки для мальчиков; а для девочек коробка с кухонной посудой, рабочий ящик и кукла с настоящими волосами, в белом платье и с соломенной шляпой на голове. Прилежным детям, которые любят читать, подарят книгу с разными картинами. Смотрите, дети! Старайтесь заслужить такую прекрасную елку, вот как эта». А в конце 40-х годов писатель и критик Иван Иванович Панаев уже пишет в памфлете: «В Петербурге все помешаны на елках. Начиная от бедной комнаты чиновника до великолепного салона, везде в Петербурге горят, блестят, светятся и мерцают елки в рождественские вечера. Без елки теперь существовать нельзя. Что и за праздник, коли не было елки?»

У самой народной и любимой песенки про елочку есть дата рождения и автор – стихи впервые были напечатаны в 1903 году в рождественском выпуске журнала «Малютка». Под ними стоял псевдоним А. Э., за которым скрывалась детская писательница Раиса Адамовна Кудашева. А музыку к песне сочинил в 1905 году Леонид Карлович Бекман, агроном по профессии и композитор-любитель по призванию. Он впервые спел эту песенку своей четырехлетней дочери Верочке, а жена его записала мотив. Мало кто мог тогда поверить в то, что уже через пару лет эта незатейливая песенка станет обязательным атрибутом любой детской елки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: