Грузинские народные предания и легенды

- Название:Грузинские народные предания и легенды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1973

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Грузинские народные предания и легенды краткое содержание

Сборник рассчитан на взрослого читателя.

Грузинские народные предания и легенды - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Большая группа преданий связана в Грузии с дэвами. Образы эти синхронны эпическим героям. Они являются персонажами и эпических сказаний, и преданий, и сказок. Встречаемся мы и с большим количеством быличек, где фигурируют дэвы [33] Работая в горных районах Грузии, мы не раз встречались с фактами веры в реальность существования дэвов — пережитками древних суеверий.

. В грузинском народном эпосе дэвы имеют вид многоголовых рогатых существ, покрытых шерстью. Это страшные и грозные враги человека, олицетворяющие грозные силы природы. В эпических сказаниях они фигурируют подчас как особое племя, живущее родовым укладом (следы матриархата). Матери и сестры дэвов вступать в общение с героями и являются наиболее страшными противниками в бою. Дэвы грузинских сказок — преимущественно олицетворение грубой силы и глупости, над которой торжествует человеческий ум.

Представления о дэвах характерны для всех без исключения районов Грузии, и всюду они носят одни и те же черты. Подобно Хумбабе из эпоса о Гильгамеше, они олицетворяют грозные силы природы, персонифицируемые в образе страшных чудовищ. Интересно, что в бой с дэвами вступают и новые, христианизированные персонажи. Как св. Георгий ведет борьбу с Дали и подчиняет ее своей власти, защищая уже от нее человека, так и сванская Ламария — св. Мария вступает в борьбу с дэвом, выпуская против него своего барана. В этой борьбе ей помогает и св. Квирике (Кирьяк) (№ 38). В борьбе с дэвом помогает человеку и св. Георгий (№ 42).

Но особенно ярко эти представления отразились в цикле преданий о борьбе дэвов с хвтишвилами — христианизированными хевсурскими племенными божествами, согласно преданиям специально спущенными богом Гмерти с неба для борьбы с дэвами.

Так же как в мтиульском предании, где бог призвал девять солнц и девять лун, чтобы извести дэвов (№ 1), в этих преданиях христианизированные герои, общинно-племенные христианизированные божества, которым и сейчас возносят молитвы горцы Восточной Грузии, — Копала, Иахсар, Пиркуши, Хмала и др., несут на себе тяжесть охраны человека от злых сил природы, болезней, града и т. п. Они ведут борьбу с дэвами, которые пытаются устроить запруду в реках, чтобы утопить человеческий род (№ 45), ловят помощника людей, чудесного кузнеца Пиркуши (№ 46), или стараются уничтожить самих "детей божьих".

Языческие образы тесно переплелись тут с христианскими представлениями. "Дитя бога" Копала, согласно большинству преданий, — монах, живущий в келье. Иахсар часто именуется ангелом, а иногда и херувимом. В случае необходимости он поднимается прямо к божьему престолу. На месте, где он явился людям впервые, выстроена колокольня. Вместе с тем "божьи дети" являются людям в человеческом образе. Например, Гуданский хати — это седобородый старец, который, сидя на белом коне, охраняет свою паству от всяких злых сил, в том числе и от духов, посылающих болезни.

Имена дэвов — Автандил, Гамхвеура, Бегела — чисто грузинские. Чисто грузинскими являются и топонимы, упоминаемые как местожительство дэвов: Цихегори, Гамхвеурткари, Иремткало, Сапаравискели и др.

Большой интерес представляет собой предание "Девять братьев из Ципори" (№ 55). Это один из текстов, где отразилось имущественное расслоение в Хевсурети.

В отдельную группу выделены нами предания об Амирани. Мы сознательно уклонились здесь от включения в наш сборник жанрово отличных эпических сказаний об Амирани. Но предания о нем, как определенный, имеющийся в его цикле жанр, мы внесли в наш сборник. Из всех многочисленных эпизодов этого эпоса сюжетом преданий в основном являются лишь рассказы о заключительном эпизоде — богоборстве или рассказ о попытке освободить уже прикованного героя. Несмотря на строптивость Амирани и его непочтение к христианскому богу, выступающему обычно в заключительном эпизоде, симпатии сказителя и аудитории остаются всегда на стороне прикованного героя, во времена которого "и хлеб не был кровавым", и люди были смелее. Примечательно, что и здесь в одном из преданий заступником Амирани является тот же св. Георгий.

Цикл преданий "Сильнее сильного всегда найдется" довольно популярен на Кавказе, в частности в Грузии. Он использован и писателем Сулхан-Саба Орбелиани в его знаменитом сборнике "Мудрость лжи".

Одним из наиболее популярных героев грузинского фольклора является Хогаис Минди — прообраз "змеееда" Важа-Пшавелы. Это предание о человеке, отведавшем змеиной крови или мяса и обретшем знание языка всего сущего. Учитывая большой интерес этого предания, мы приводим его в двух записях.

Показателен мотив пребывания Хогаис Минди в "стране кукушек" — стране, откуда "из-за реки" приходит к людям весна. Весну приводит весенняя, солнечная птица, "одноглазая кукушка", глаз которой, оказывается, "нечаянно" выбил сам Минди! Одноглазое божество неба — солнечное божество. Мотив похищения глаза-солнца известен нам и по эпосу об Амирани, и по грузинской сказке, где юноша наказан за то, что, играя, сам того не ведая, он угодил стрелой в солнце и выбил ему один глаз.

В обоих вариантах предания, записанных в разное время от различных сказителей, имеется интересный мотив "невесомости": отведав змеиного мяса, Минди не только получает в дар знание языка природы, но и "теряет вес". Он следует за кукушкой по воздуху, а стоя на земле, кладет за пазуху камень, чтобы ветер не унес его.

Чрезвычайно любопытен мотив душ, временно покидающих тела героев. Покинув свои тела, герои следуют за своими хвтншвялама — божествами-покровителями. Возвратившись из похода против каджей, они находят свои тела, покрытые червями. Не хотелось им входить в "червивые тела", но хати повелели Минди: "Питающийся хлебом и сыром Минди, ты что стоишь? Войди в свое тело!" Примечательна и концовка предания: враги вырезали у побежденного Минди сердце и, разделив его на части, дали отведать беременным женщинам: "Авось войдет в них сердце Минди, авось родятся у них дети, подобные Минди".

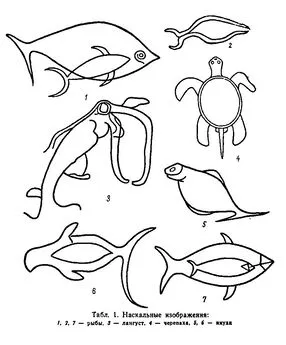

Очень своеобразен и цикл преданий о драконах, дружественных человеку, о борьбе драконов и помощи, оказанной одному из них людьми, о чудесных дарах, полученных за это человеком от дракона, о побратимстве дракона и героя Торгва. В этих образах отразились древнейшие верования, связанные с культом рыб — вешапов (см. выше).

Чудесный дар получает от благодарных волков и герой Пулду Калдан (№ 70), оказавший им помощь в беде.

Сексуальное избранничество или иного рода связь с духом леса, зверей, воды или скал, помощь, оказанная ему человеком, и полученный за это чудесный дар, чему подчас предшествует проглатывание и извержение тела или части тела божества (связь с обрядом инициации), — одна из наиболее древних и исконных мифологем грузинского народного эпоса. Тур, олень, змея, рыба, птица, дракон, волк являются переменными членами этой мистерии, второе же, постоянно действующее ее лицо — смертный человек. Утеря чудесного дара, обеспечивающего не только благоденствие, но и бессмертие героя, объясняется нарушением табу или случайностью [34] Е. Вирсаладзе, Грузинский охотничий эпос, Тбилиси, 1964 [на груз. яз.].

.

Интервал:

Закладка: