Сергей Алексеев - Скифы: исчезнувшие владыки степей

- Название:Скифы: исчезнувшие владыки степей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-4227-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Алексеев - Скифы: исчезнувшие владыки степей краткое содержание

Скифия — страна, простиравшаяся через всю Восточную Европу вплоть до дальних земель античной Ойкумены. Скифы принадлежали к племенам североиранской языковой группы индоевропейской семьи. Они были родственны сарматам, массагетам и сакам. Одни исследователи считают их потомками носителей срубной культуры эпохи бронзы, продвигавшихся начиная с XIV века до нашей эры с территории Поволжья на запад. Другие полагают, что основное ядро скифов вышло из Средней Азии или Сибири и смешалось с населением Северного Причерноморья.

Скифы: исчезнувшие владыки степей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

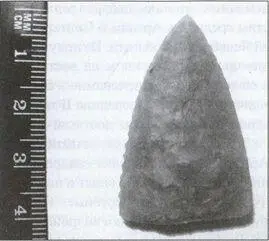

Наконечник копья. Срубная культура

Уже в начале II тысячелетия до н. э. древняя индоиранская общность распадается. Первыми выдвинулись к югу предки нынешних носителей т. н. нуристанских языков, осевшие в горах Гиндукуша. К середине же этого тысячелетия начинают свое движение на юг индоарии, завершив его завоеванием Индостана. Другая группа ариев вторглась на Ближний Восток, где приняла участие в создании существовавшего до XIII в. до н. э. царства Митанни. Эти миттанийские арии, впрочем, в итоге растворились почти бесследно среди окрестных народов. Иранские племена в значительной массе оставались на северной прародине. В то же время часть их также сдвигалась уже к югу и к востоку, заселяя Среднюю Азию, а затем и Иранское нагорье.

В эту пору и начинается распад уже самой иранской общности. Отличия между её племенами в культуре, языке, даже в хозяйственных навыках становились всё глубже. Решающее значение для ослабления связей между разными ветвями иранцев имел переход северных степных племен к кочевому скотоводству. Осваивая непригодные для первобытного земледелия пространства, сначала как выгоны для скота, а затем как основную среду обитания, северная часть иранцев отказалась от земледелия вовсе. Но в продуктах его кочевники продолжали нуждаться. Это могло вести к своеобразным договорным и меновым отношениям с соседними земледельцами. Но если разделение труда не складывалось, то хорошо организованные степные скотоводы брали необходимое силой. Потому с этих пор земледельческие племена Средней Азии и Иранского нагорья становятся мишенью постоянных набегов для северных соседей. Южане уже не желали признавать кочевников за ариев, за «иранцев», оставив это имя для себя, а врагов именуя «турья», «турами», их страну — «Туран». Впрочем, сами кочевники отнюдь от имени ариев не отказывались. Во всяком случае, античные географы знают в «азиатской Скифии» народы с такими названиями. Корень «Арья» встречается в именах европейских скифов. В итоге же имя арьев возродилось в Северном Причерноморье как название могучего кочевого племени аланов — арианов, «арийских людей».

Но, как было сказано, для жителей рождающегося на новых землях Ирана «туранцы» ариями уже не были. Раскол совершился бесповоротно. Ожесточенные войны с «турами», «туранцами» омрачали жизнь оседлых иранцев в столетия создания «Авесты». С ними сражались легендарные герои Ирана, к вышней помощи против них обращался царь Виштаспа, принимая веру пророка Заратуштры. И именно в эти века как раз на степном севере, в глубинах кочевого «Турана» начинается история одного из величайших его племён — «народа стрелков», скифов.

Эпоха легенд

Первые упоминания скифов на страницах истории относятся лишь к VII столетию до н. э. Тогда это был уже многочисленный и сильный народ, наводивший ужас на соседей. Одно это говорит о том, что к тому моменту скифские племена прошли немалый путь исторического развития. Кроме же того, жили скифы в ту пору уже существенно западнее древнеиранской прародины, вторгаясь в земли Ближнего Востока через Северный Кавказ.

Античные историки были уверены, что скифы гораздо древнее первых достоверных сведений о них. Первый подробно писавший о них автор — греческий «отец истории» Геродот — относил, как увидим далее, начало скифской истории к XVI в. до н. э. Это не мешало ему считать скифов народом самым молодым на земле — в сравнении с многими десятками веков истории Египта или Вавилона. Римский же историк Помпей Трог, напротив, считал скифов народом из древнейших — и отодвигал их прошлое едва ли не в III тысячелетие до н. э.

Естественно, к выкладкам античных историописателей относиться надо с большой долей осторожности. Особенно если они меряют время тысячами лет, не называя точных сроков. Однако в случае с началами скифской истории некий ориентир для расчётов у греков и римлян имелся. И являлись этим ориентиром собственные скифские предания.

История любого народа в его исторической памяти открывается мифами и легендами. Боги и герои выступают как первопредки, как родоначальники, стоявшие у самых истоков «своего племени». «Точного» исторического знания в таких легендах зачастую мало. Их персонажи иногда — не более чем творения народной фантазии. Но всё же это осмысление — через призму первобытной религии и мифологии — своего действительного прошлого. В поэтической, переосмысленной форме даже миф о богах может сохранять остатки памяти о реальных фактах. Это не говоря уже о том, что для первобытной культуры нет противоречия между «реальным» и «мифическим». Сама историческая реальность осмысляется сквозь призму мифа. Исторический герой уподобляется в мыслях современников своим божественным двойникам и покровителям. На глазах людей одного поколения история переосмысляется в легенду, в миф — и так остаётся в памяти их потомков. Так что даже любителям исключительно «точного» исторического знания не стоит отмахиваться от творений устной памяти первобытных народов.

К несчастью, если народ исчезает с исторической сцены, вместе с ним в безвестности пропадают, как правило, и его предания. Мифы и легенды десятков бесписьменных народов, известных нам лишь из соседских исторических хроник, ушли в небытие вместе с ними. Скифам повезло гораздо больше, чем многим из их соседей и даже сородичей. Соседи, торговые партнеры, а временами и грозные враги эллинских колоний Причерноморья, они веками привлекали к себе внимание любознательных греков. История скифов занимала в разное время лучшие умы античного мира. Неудивительно, что записанные нередко непосредственно со слов скифских сказителей легенды попадали в греческие и римские «истории» — и дошли до нас.

У древнегреческого историка V в. до н. э. Геродота сохранились две легенды о происхождении скифов. «Как утверждают скифы, из всех племен их племя самое молодое, а возникло оно следующим образом: первым появился на этой земле, бывшей в те времена пустынной, человек по имени Таргитай. А родители этого Таргитая, как говорят (на мой взгляд, их рассказ недостоверен, но они все же так именно говорят), Зевс и дочь реки Борисфена. Такого именно происхождения был Таргитай. У него родилось три сына: Липоксай и Арпоксай и, самый младший, Колаксай. Во время их правления на скифскую землю упали сброшенные с неба золотые предметы: плуг с ярмом, обоюдоострая секира и чаша. Старший, увидев, первым подошел, желая их взять, но при его приближении золото загорелось. После того как он удалился, подошел второй, и с золотом снова произошло то же самое. Этих загоревшееся золото отвергло. При приближении же третьего, самого младшего, оно погасло, и он унес его к себе. И старшие братья после этого по взаимному соглашению передали всю царскую власть младшему.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: