Марианна Алферова - История и легенды древнего Рима

- Название:История и легенды древнего Рима

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ростов н/Д.: «Феникс», СПб: ООО Издательство «Северо-Запад», 2006 — 608 с.: ил.

- Год:2006

- ISBN:5-222-08188-5 (Издательство «Феникс»), 5-93835-154-5 (ООО Издательство «Северо-Запад»)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марианна Алферова - История и легенды древнего Рима краткое содержание

В данной книге популярным языком изложена история Древнего Рима — от основания города до падения Западной Римской империи. Особое внимание уделяется периоду Республики, политической жизни Италии того времени, берущем начало в античности и до сих пор актуальным проблемам общественного развития.

История и легенды древнего Рима - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Возможно, Марк Аврелий не был самым дальновидным политиком, ибо был последователем скорее Траяна, чем Адриана. Он стремился не к сокращению, а к расширению империи. Но при этом он вел себя всю жизнь чрезвычайно достойно.

Надо сказать, что статуя Марка Аврелия уцелела случайно: кто-то вложил в протянутую руку бронзового Марка крест, и долгое время считалось, что это статуя Константина I. Потому христиане пощадили ее и не переплавили. Ну а когда много лет спустя сравнили изображения императоров на монетах, то поняли, что перед ними Марк Аврелий, а от Константина осталась монструозная стопа и огромная голова с безумно вытаращенными глазами.

Надо сказать, что в 1836 г. было написано две поэмы «Медный всадник», одновременно с Пушкиным итальянский поэт Джоаккино Белли сочинил поэму, посвященную бронзовому Марку Аврелию.

Стоя у подножия памятника Петру Первому — петербургского Медного всадника, — Адам Мицкевич посвятил такие слова его римскому собрату:

Народа друг, любимец легионов,

Средь подданных не ведал он врагов,

Доносчиков изгнал он и шпионов.

Им был смирен домашний мародер,

Он варварам на Рейне и Пактоле

Сумел не раз кровавый дать отпор, —

И вот он с миром едет в Капитолий.

Сулят народам счастье и покой

Его глаза. В них мысли вдохновенье.

Величественно поднятой рукой

Всем гражданам он шлет благословенье.

Удивительна судьба Марка Аврелия: фортуна к нему не была благосклонна, его победы сводили на нет эпидемии чумы. Мир будто восстал на него: набеги варваров, землетрясения, моровые язвы — каких только несчастий не было во время его правления! Был и мятеж, впрочем, быстро подавленный. Не желая увеличивать налоговое бремя, Марк Аврелий распродал сокровища императоров, чтобы пополнить опустевшую казну. Одинаково ровный со всеми и доброжелательный, в личной жизни он был несчастен: жена не любила его и изменяла с людьми низкого звания, гладиаторами и возничими, ходили слухи, что сын императора Коммод — незаконнорожденный и прижит от гладиатора, хотя портреты свидетельствуют о внешнем сходстве. К сожалению, внешним сходством все и ограничилось. Внутренне на своего отца-философа Коммод совершенно не походил. Однако это был его единственный сын — остальные умерли. Почему Марк Аврелий Философ не решился усыновить достойного наследника, а оставил империю сыну, наделив Коммода в 166 г. титулом Цезаря, а в 177 г. (когда тому было 17 лет) — титулом Августа — неизвестно. Он, который всегда и во всем руководствовался лишь чувством долга, почему-то проявил странную слабость. Другого наследника, кроме Коммода, он не желал.

Народ и армия искренне оплакивали императора-философа. «Марк Аврелий всегда был чужд какого-либо искания популярности; теперь обнаружилось, на каких глубоких и подлинных чувствах держалась его популярность» (С. Котляревский).

«Он (Адриан) установил правильно организованную казенную почту, чтобы не отягощать этими издержками провинциальных должностных лиц. Не упуская из виду ничего, что могло доставить ему расположение, он простил частным должникам императорского казначейства как в Риме, так и в Италии неисчислимые суммы, которые за ними числились, а в провинциях также огромные суммы оставшихся недоимок, и для большей уверенности велел сжечь на форуме божественного Траяна долговые расписки. Имущество осужденных он запретил забирать в свою частную казну, зачисляя все такие суммы в государственное казначейство. Мальчикам и девочкам, которым еще Траян назначил содержание, он сделал щедрые надбавки».

«Он не позволял трибунам брать от солдат какие-либо подарки, устранил повсюду всякие признаки роскоши, наконец, улучшил их оружие и снаряжение. Он вынес также решение относительно возраста воинов, чтобы никто не находился в лагере — в нарушение древнего обычая — будучи моложе того возраста, которого требует мужественная доблесть, или старше того, который допускается человечностью…» (Элий Спартиан).

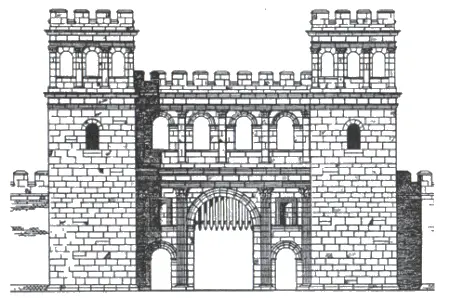

Начиная с Августа развитие Римской империи можно сравнить с ростом дерева, пораженного молнией. Верхушка его — республика — навсегда сожжена молнией происшедшей революции. Но из мощного ствола, выросшего за долгие годы, пошел новый мощный побег. В нем — мощь и сила прежнего Рима, развитие сети дорог, грандиозное строительство, поощрение науки и искусства, соединение римской организаторской способности с греческими культурными традициями, создание римского права — одного из высочайших достижений человечества.

Однако на месте пораженного ствола образовалась язва — она растет и ширится — захватывает старый ствол и поражает новый побег. И вскоре все дерево окажется больным, излечить его невозможно.

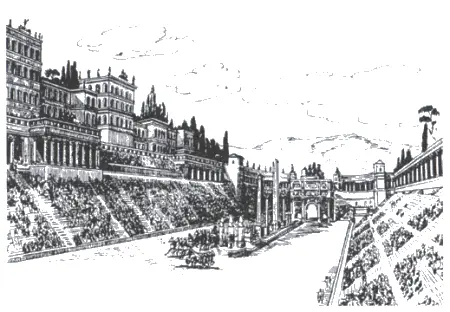

Все, что запоминал обычно средний ученик из школьного курса истории Древнего мира о Риме, это то, что в этом Городе жили жадные рабовладельцы, которые убивали и мучили своих рабов. У слова «Рим» всегда присутствует определение «рабовладельческий», как будто никаких других эпитетов Рим не достоин. Рабство отвратительно, разве кто спорит? Сенека в своих нравственных письмах приводит примеры самоубийств военнопленных, не желавших выступать на арене. Наглые или жестокие рабовладельцы — тоже не редкость в римском обществе. Особенно мучительным было положение рабов в каменоломнях и на мукомольнях. На такие работы обычно отправляли провинившихся — «клейменых». Сицилия также не могла похвастаться гуманным отношением к невольникам.

Но, во-первых, надо уточнить, что в Риме даже в период завоевательных войн рабов никогда не было больше, чем свободного населения (в отличие от времен феодализма, когда крепостные составляли большинство). Во-вторых, огромное количество рабов отпускалось на свободу, они пополняли класс вольноотпущенников, чтобы в следующем поколении сделаться полноправными римскими гражданами. Это позволяло, так сказать, выпустить пар, ибо обычно свободу получали самые ловкие и энергичные. Кроме этого, вольноотпущенники оставались связанными со своими бывшими господами (превращаясь в клиентов патрона), то есть оставались под присмотром, ибо переход от рабского состояния к свободному всегда слишком разителен.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: