Митио Каку - Будущее разума

- Название:Будущее разума

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2012

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Митио Каку - Будущее разума краткое содержание

Будущее разума - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Представьте, что вы только что потеряли работу и отчаянно ищете новую. В этом случае, пока вы беседуете на вечеринке с гостями, ваш разум лихорадочно моделирует будущее с каждым из них. Подспудно вы рассчитываете: как произвести на этого человека хорошее впечатление? Какие темы следует затронуть, чтобы проявить себя с лучшей стороны? Может ли он предложить мне работу?

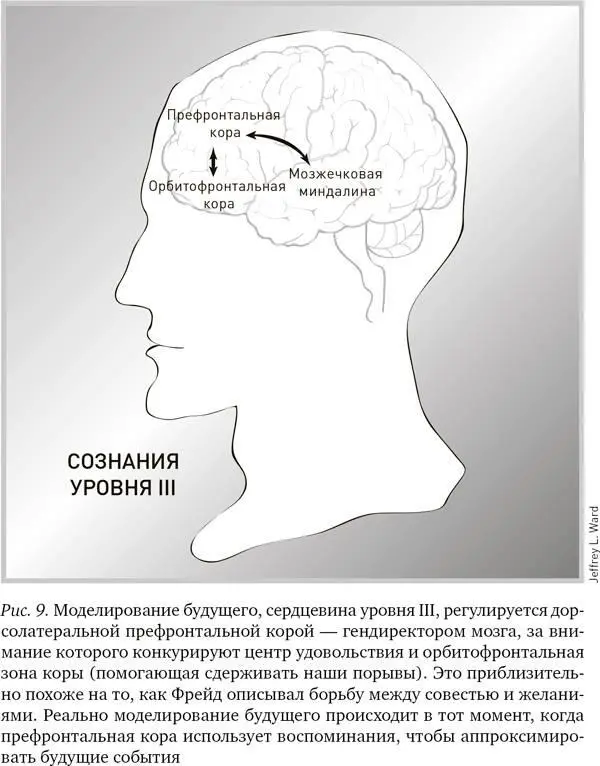

Недавние исследования при помощи аппаратов сканирования мозга отчасти прояснили, как именно мозг моделирует будущее. Моделирование происходит преимущественно в дорсолатеральной зоне префронтальной коры с использованием знания о прошлом. С одной стороны, моделирование будущего может привести к желательным и приятным результатам, и тогда в мозгу возбуждаются центры удовольствия (в прилежащем ядре и гипоталамусе). С другой стороны, результаты могут оказаться небезупречными, и тогда в игру вступает орбитофронтальная зона коры, которая спешит предупредить нас о возможных опасностях. Таким образом, по поводу будущего, которое может принести как успех, так и неудачу, идет борьба между различными частями мозга. Роль посредника между ними берет на себя дорсолатеральная зона префронтальной коры, и там же принимается окончательное решение (рис. 9). (Некоторые неврологи указывают на то, что эта борьба немного напоминает процессы, идущие, по Фрейду, между эго, ид и супер-эго.)

Загадка самосознания

Если пространственно-временная теория сознания верна, то она, помимо прочего, дает нам строгое определение самосознания. Вместо неопределенных отсылок, образующих замкнутый круг, мы можем дать определение, которое будет проверяемым и полезным:

Самосознание — создание модели окружающего мира и моделирование будущего, в котором присутствуете и вы сами.

Из этого следует, что у животных тоже есть некоторое самосознание, поскольку любое животное, чтобы выжить и продолжить род, должно представлять, где находится, но самосознание животных в значительной мере ограничено инстинктом.

Большинство животных, оказавшись перед зеркалом, либо не обращает на него внимания, либо пытается напасть, не понимая, что это всего лишь отражение их самих. (Такое испытание называется «зеркальным тестом» и восходит еще к Дарвину.) Однако такие животные, как слоны, высшие приматы, дельфины-афалины, касатки, и даже обыкновенные сороки способны понять, что изображение в зеркале — это они сами.

Человек по отношению к животным сделал гигантский шаг вперед и непрерывно моделирует в голове будущее, главным действующим лицом в котором является он сам. Мы постоянно представляем себя в различных ситуациях — на свидании, на собеседовании, на другой работе, — ни одна из которых не регулируется инстинктом. Чрезвычайно сложно заставить мозг прекратить моделирование будущего, хотя для этого придумано немало хитрых методов (к примеру, медитация).

Такое «витание в облаках» представляет в основном мысленное проигрывание различных вариантов будущего, которые могут возникнуть при движении к цели. Все мы гордимся тем, что хорошо знаем собственные сильные и слабые стороны, поэтому нам не трудно поместить себя внутрь модели и нажать кнопку «play»; мы, как актеры виртуальной пьесы, раз за разом репетируем различные варианты сценария.

Где искать «Я»?

Существует, вероятно, особая часть мозга, задача которой — объединять сигналы от двух полушарий и формировать единое, цельное ощущение самости. Психолог Тодд Хизертон из Дартмутского колледжа считает, что эта область располагается в префронтальной коре — в средней, или медиальной, ее части. По мнению биолога Карла Циммера, «медиальная префронтальная кора, возможно, играет для самости ту же роль, что гиппокамп для памяти… может быть, именно она непрерывно поддерживает в нас ощущение того, кто мы есть». Иными словами, она может служить ключом к концепции «Я», той центральной зоне мозга, которая сплавляет воедино, объединяет и фабрикует единую историю о том, кто мы такие. (Это не означает, правда, что медиальная префронтальная кора — это пресловутый гомункулус, который сидит в мозгу и всем управляет.)

Если эта теория верна, то получается, что отдыхающий мозг, бесцельно витающий в облаках и размышляющий лениво о наших друзьях и о нас самих, должен быть более активным, чем мозг в нормальном состоянии, даже если остальные сенсорные области мозга спокойны. Надо сказать, что исследования это подтверждают. Доктор Хизертон делает вывод: «Большую часть времени мы витаем в облаках — думаем о том, что с нами произошло, или о других людях. И все это не обходится без саморефлексии».

Пространственно-временная теория утверждает, что сознание сшивается «на живую нитку» из многих отделов мозга, каждый из которых конкурирует с остальными за создание модели окружающего мира; при этом, однако, мы ощущаем сознание как нечто цельное и непрерывное. Как такое может быть, если каждый из нас чувствует, что его «Я» никогда не прерывается и всегда контролирует ситуацию?

В предыдущей главе мы говорили о трудностях, с которыми сталкивается пациент после расщепления мозга; напомню: иногда ему приходится сражаться с собственной рукой, которая внезапно становится чужой и в буквальном смысле обзаводится собственным разумом. Судя по всему, внутри одного мозга действительно скрывается два центра сознания. Как же из всего этого возникает знакомое каждому из нас чувство единого цельного «Я»?

Я задал такой вопрос человеку, знающему об этом больше других, — доктору Майклу Газзаниге, посвятившему изучению поведения пациентов с расщепленным мозгом не одно десятилетие. Он заметил, что левое полушарие мозга таких пациентов, столкнувшись с тем, что в одном черепе внезапно появляется два независимых центра сознания, начинает просто придумывать непонятным фактам объяснения. Он рассказал, как мозг, заметив очевидный парадокс, начинает фантазировать и выдумывает ответ, который объясняет неудобные факты. Доктор Газзанига считает, что это дает нам ложное чувство единства и цельности. Он называет левое полушарие «интерпретатором», который постоянно что-то придумывает, чтобы замаскировать несообразности и пробелы в нашем сознании.

К примеру, в одном из экспериментов он показал на мгновение слово «красный» одной только левой половине мозга пациента, а слово «банан» — только правой его половине. (Обратите внимание: доминантное левое полушарие ничего не знает о банане.) Затем испытуемого попросили взять ручку левой рукой (которой управляет правая половина мозга) и что-нибудь нарисовать. Естественно, он нарисовал банан. Напомним, что правая половина мозга была в состоянии это сделать, потому что видела слово «банан», но левое полушарие ничего не знало о том, что показали правому.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: