Дмитрий Лихачев - Поэзия садов

- Название:Поэзия садов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:КоЛибри, Азбука-Аттикус

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-14808-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Лихачев - Поэзия садов краткое содержание

Поэзия садов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Тем не менее сады в той или иной мере всегда были синтезами искусств, и поэтому понятно, что эстетическое направление, более всего ценившее синтез искусств, – барокко – развило и необычайные по разнообразию и изобретательности произведения садового искусства, явилось важной ступенью в развитии садового искусства.

Это же стремление к синтезу, к совмещению на одном пространстве различных искусств перешло и в романтизм, который преемственно был связан с барокко в большей мере, чем с классицизмом.

Способность понимать различные искусства особенно ценилась в обществе XVIII в. Ценилась и способность творить в разных искусствах – как в разных искусствах творили лорд Берлингтон, Гораций Волпол, Александр Поп в Англии, Н. А. Львов в России.

Для представителя высшего класса общества необходимо было проявлять интерес к живописи, скульптуре и архитектуре. Это было «essential attribute» (неотъемлемый признак) воспитанного человека.

Признаками хорошего вкуса хозяина были прежде всего сад и парк, их устройство. Поэтому на сады тратились в конце XVIII и начале XIX в. огромные средства. Стоимость сада в конце XVIII и начале XIX в. обычно была почти равной стоимости дворца.

Романтические сады заняли в культурной жизни начала XIX в. одно из первенствующих мест, тесно сочетаясь с искусством поэзии в первую очередь.

Обратимся к отдельным, наиболее характерным особенностям садов романтизма.

Пейзажность садов романтизма

Переход от садов барокко и классицизма к садам рококо и романтизма был переходом к совершенно иным принципам садово-паркового искусства. Если в садах регулярного типа господствовали принципы зодчества, то в садах рококо и романтизма основными садоводами стали живописцы, и это начиная с наиболее яркого представителя пейзажного садоустройства – Вильяма Кента.

Соответственно изменились все работы по проектированию садов. Если раньше доминировало планирование в виде создания своего рода архитектурных чертежей, за которыми следовали уже эскизы, по которым можно было бы судить о том, как будут выглядеть те или иные участки сада, то теперь планирование стало начинаться прямо с изображения будущих видов сада. Не план сада, а вид сада, «пейзаж» стал играть доминирующую роль во всех работах по садоустройству.

Особый вид планирования садов изобрел X. Рептон. Он писал сначала существующий вид дома и окружающей его растительности, а затем тот вид, который он мог приобрести при сохранении возможно большей части растительности (особенно деревьев). Этот второй вид, а иногда и несколько новых планируемых видов X. Рептон писал на клапанах (он называл их «slides» – слайды), которые накладывались на существующий вид. Таким образом возникала возможность визуальной проверки всех садовых «улучшений» [318].

Из самого способа садовых работ, проводившихся в садах романтизма, отчетливо видно, что садоводы ставили себе целью не создание нового микромира, ничем, кроме рельефа местности, не связанного с существующими особенностями местной природы, а только преобразования и улучшения существующей уже растительности.

Садоводы не просто подражали природе и природным ландшафтам, а улучшали природу, а это совсем не то, что приписывается обычно пейзажным садоводам – слепое следование за природой и имитация нетронутой природы там, где ее уже не существовало.

Очень часто пейзажные парки воспроизводили не природу, а картины художников, изображавших природу, главным образом итальянские барочные пейзажи XVII в. Клода Лоррена, Никола Пуссена [319]и Сальватора Роза [320]. Пейзажные садоводы были прежде всего пейзажистами, но пейзажистами, работавшими не красками, а путем посадки деревьев и кустов, устройства каскадов и озер.

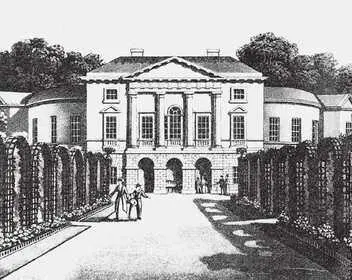

Сад в поместье Эндсли. Акварель из «Красных книг» Х. Рептона. (Сад в том виде, в каком он существует)

«Искусство прекрасно, когда оно кажется природой, а природа удачна, когда искусство подчеркивает ее незаметно», – писал Аддисон [321].

А. Поп утверждал: «Все искусство садоводства есть пейзажная живопись» [322].

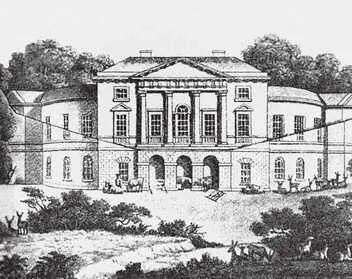

Сад в поместье Эндсли. Акварель из «Красных книг» Х. Рептона. (Тот же дом в новом садовом окружении)

Для пейзажного садоводства существенно было положение «Начальных правил словесности» Баттё (1747) [323]о том, что искусство выше природы.

Баттё утверждает, что художники «необходимо должны были довольствоваться выбором прекраснейших частей природы для составления всего превосходного, которое было бы совершеннее самой природы, не переставая, однако ж, быть натуральным» [324].

И далее Баттё поясняет свою мысль: «Подражание в искусствах должно быть рассудительное и благоразумное, не списывающее его рабски, но такое, которое, избирая предметы и черты, представляет их со всем совершенством, с каковым только они быть могут; словом, подражание есть то, в чем природа видна не такая, как она есть в себе самой, но какою ей можно быть и какую разум понимать может» [325].

Такое понимание подражания, правильно замечает З. А. Каменский, напоминающее взгляд Лессинга и позже выраженное в лаконичной форме Бальзаком: «Что такое искусство? Концентрированная природа» [326], означало, что подражание есть процесс выявления существенного, проводимого с помощью объектов, наиболее полно выражающих сущность этих предметов [327].

В России идеи преобразования природы приобрели новый оттенок. В «Опыте науки изящного» А. И. Галич говорит о союзе в искусстве «мыслящего духа» с природой: «Где мыслящий дух, с одной стороны, познал природу в таковом ее устройстве, с другой – восчувствовал потребность действовать на нее преобразованием доставляемого ею вещества, там, сравнивая свою цель, свободно предначертанную, с имеющимися средствами, силится он из собственного запаса пополнить усматриваемые недостатки, то есть изобретениями и вымыслами внешних изделий привести требования своей мысли в гармонию с окружающими его явлениями» [328].

Далее А. И. Галич объясняет, почему искусство берет образцы у природы: «…природа в высшем смысле, то есть как единство неисчерпаемой жизни в бесконечных явлениях оной, есть со стороны деятельности высочайшее искусство, так, как со стороны бытия всеобъятное его изделие, ибо безусловная изящность, начало свободных искусств, подобно безусловной истине и благости, вся излита во Вселенную, как в сосуд божественных откровений. Оттого соревнующее искусство может способы и законы, по коим она действует, брать себе за образец и в своих изделиях воссоздавать ее, то есть на видимых, самостоятельных произведениях свободного духа, в котором сосредоточены силы жизни и которому врождены вечные идеи являть символы или второобразы невидимого, совершеннейшего бытия» [329].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: