Сергей Шишков - Петербург экскурсионный. Крепость и город

- Название:Петербург экскурсионный. Крепость и город

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Написано пером»

- Год:2013

- Город:СПб

- ISBN:978-5-905636-46-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Шишков - Петербург экскурсионный. Крепость и город краткое содержание

Петербург экскурсионный. Крепость и город - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ажурная решётка тонкого литья ограды наполнена смыслом и придаёт дополнительный исторический колорит всему этому удивительному месту. Решётка состоит из рамки, в которую вставлен орнамент типа меандр, названный от реки Меандр (Мендерес), протекающей по территории современной Турции.

Очертание извилистого ложа этой реки дало название типу геометрического орнамента в виде округлой повторяющейся линии с завитками, широко применявшегося в классическом искусстве Древней Греции.

Между чугунными столбиками укреплены звенья решётки в виде пучков, названных ликторскими – по названию должности почётного стража в Древнем Риме, сопровождавшего высших должностных лиц.

Чтобы подчеркнуть свои властные полномочия ликтор всегда держал на плече связку розог-прутьев, в которую вкладывал боевой топорик, также отображённых в решётке.

Петропавловская крепость как символ могущества и красоты Петербурга всегда была почётным стражем северной столицы России.

Бросим ещё раз взгляд на современный вид Петропавловской крепости и переведём наше внимание на Иоанновский мост, ставшим первенцем мостостроения в Санкт-Петербурге.

К нему мы и подойдём.

Иоанновский мост – первенец петербургского мостостроения

Наименование объектов. Иоанновский мост. Скульптура зайца. Фонарные столбы.

Маршрут следования к объекту. Пройти по набережной вдоль ограды к Иоанновскому мосту.

Места остановок. Первую остановку сделать перед входом на мост. Вторую остановку сделать на мосту перед скульптурой зайца, третью – перед фонарными опорами.

Элементы показа. Показать общую панораму моста, его каменные устои, скульптуру зайца на мостовой опоре и два варианта фонарных столбов.

Петропавловская крепость строилась очень поспешно и из-за недостатка лопат, кирок, тачек и конных повозок «работным людям» приходилось для её возведения извлекать землю руками и переносить её в полах рубах.

Для сообщения крепости с Городским островом через неширокий невский проток был наведен узкий мост, по которому шли бесконечной вереницей «подкопщики» со своей ношей земли.

Этот настил на столбах был первым мостом в истории Санкт-Петербурга.

Позднее, в 1703 году, для сообщения крепости с Городским островом взамен шаткого моста был построен плашкоутный мост, который обозначен на плане Петербурга 1705 года.

Плашкоуты – это несамоходные служившие опорой грузовые суда, укреплявшиеся якорями и оттяжками.

Этот мост назвали «Красным», о котором сохранилось упоминание в документе за 1711 год одного из очевидцев.

«…Прекрасный, в двух местах подъёмный деревянный мост, имеющий 300 шагов длины», – писал он.

Можно представить себе, что и выглядел он иначе, нежели современный мост, и располагался несколько ниже по течению.

Красный мост имел две подъёмные части, видимо, в оборонных целях, одна из которых была сооружена на участке от крепости к островку, на котором было построено промежуточное укрепление, другая – от промежуточного укрепления к Городскому острову.

Уже позднее в 1738 году, когда был построен равелин, мост снова перестроили и перенесли на современное место против Иоанновских ворот.

Все береговые деревянные пролёты были заменены дамбой с каменными аркадами, но с деревянной, состоявшей из рычагов, зубчатых колёс и лебедок, разводной частью.

Эти механизмы легко можно было сжечь в случае нападения противника.

На протяжении XVIII–XIX веков деревянная срединная часть моста постоянно подновлялась без существенных изменений конструкций.

Неширокий мост с ограждением, состоявшим из тумб с деревянными балясинами, вазами и шарами, был рассчитан на проезд одной телеги или коляски.

Тогда же он получил второе своё название Петровского моста, которое служило ему 176 лет.

С 1887 года он получил своё третье и последнее название – Иоанновского.

Мост много раз перестраивался, но каменные аркады с западной стороны сохранились до сих пор.

В 1950-51 годах по проекту инженера П. В. Баженова мост усиленный металлическими балками в очередной раз был перестроен, сохранив традиционный деревянный настил.

Иоанновский мост

Обратим внимание на сохранённые как память о первом деревянном мосте срезанную деревянную опору моста и установленную на неё 8 мая 2003 года выполненную из сплава металла декоративную скульптуру сидящего на опоре зайчика, спасшегося от наводнения. Над созданием скульптуры около трёх лет трудился автор Владимир Петровичев, а своим появлением на свет скульптура обязана петербургской легенде.

Однажды Пётр Первый прибыл на Заячий остров для наказания плохо работавших на строительстве крепости плотников.

Однако наказания не последовало, провинившихся рабочих выручил заяц, прыгнувший императору на ботфорты.

Пётр Алексеевич от такой неожиданной смелости маленького животного развеселился и сменил свой высочайший гнев на милость.

Скульптура является и напоминанием названия острова, на котором возникла одна из самых мощных крепостей Европы.

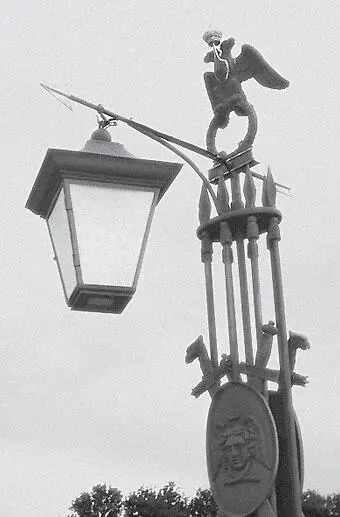

Дух великих побед древности вот уже три века витает над Иоанновским мостом. Каждая деталь его декора имеет символический смысл, представляя пантеон древней мифологии Греции и Рима, провозглашая Российскую империю наследницей традиций и славы империи римских магистратов.

Фонарный столб

За время своего существования мост неоднократно менял оформления своих ограждений и фонарей. Наиболее удачным стал последний вариант, когда в 1953 году по проекту архитектора А. П. Ротага деревянные перила заменили на металлические и установили новые торшеры с фонарями двух типов.

Подойдём к ним и ознакомимся с их оформлением.

Архитектурные формы фонарных столбов отражают художественные вкусы первой четверти XIX века – времени расцвета в императорской столице российского ампира, отразившегося в оформлении многих петербургских мостов.

После победы русской армии над войсками Наполеона в войне 1812 года ампир как художественный стиль стал своеобразным трофеем, привезённый из Парижа в Петербург. Он стал официальным стилем империи, который призван был пропагандировать справедливость и властность правителей, военные триумфы их армий.

Характерной деталью русского ампира является изображение эгиды – символа гнева богов и их покровительства, перешедшее в искусство из античной мифологии. Так назывался наводящий ужас щит верховного бога Зевса, выкованный богом-кузнецом Гефестом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Малышев - Петербург: необыкновенные биографии [Город и его великие люди] [litres]](/books/1068139/vladimir-malyshev-peterburg-neobyknovennye-biograf.webp)

![Николай Коняев - Петербург: неповторимые судьбы [Город и его великие люди]](/books/1068195/nikolaj-konyaev-peterburg-nepovtorimye-sudby-gor.webp)