Елена Грицак - Афины и Акрополь

- Название:Афины и Акрополь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Вече

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-9533-0653-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Грицак - Афины и Акрополь краткое содержание

Афины и Акрополь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

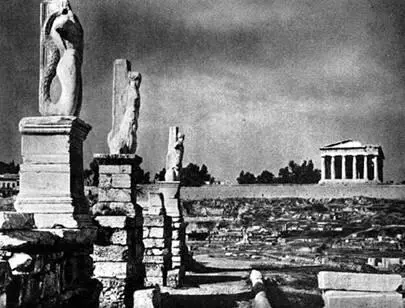

В 1931 году на греческой агоре по инициативе американских археологов начались раскопки, продолжавшиеся почти 30 лет. Итогом многолетнего труда стало превращение древнего рынка в музей под открытым небом. Полностью изученная, восстановленная и немного приукрашенная, на сегодняшний день площадь осталась без построек и привлекает внимание лишь фундаментами храмов. Реставраторам не удалось вернуть ей прежний вид, который, впрочем, можно представить по рисункам и реконструкциям. В северной части площади никаких сооружений нет уже больше столетия: их снесли при устройстве железной дороги в конце XIX века. Несмотря на утраты, современные посетители агоры все же могут полюбоваться древними сооружениями. В отличие от древних греков они отдыхают под кронами музейных деревьев, не утопая в пыли, потому что ходят по дорожкам, устроенным в проходах между руинами.

К несчастью, железная дорога прошла через восхитительную стою Пойкиле (от греч. poiklh – «пестрый»), уничтожив остатки здания с красочными фресками Полигнота. Знаменитый древнегреческий художник прибыл в Афины из Фазоса в 462 году до н. э. Получив заказ на роспись вышеназванной постройки, храмов Диоскуров и Тесея, он показал себя великолепным мастером батальных сцен. Его кисти принадлежат энкаустические картины с изображением эпизодов реальных и легендарных войн. Среди них наибольшее впечатление производят сцены битвы афинян с лакедемонянами, боя Тесея с амазонками, взятия и разрушения Илиона, битвы при Марафоне, отплытия греков из Трои, посещения Одиссеем царства мертвых. Манеру Полигнота легко определить по монохромной палитре и фигурам, исполненным четкой беглой линией. Окрашенные всего лишь в 2–3 тона, картины резко выделяются на ярком фоне стены. Отсутствие перспективы и неумение моделировать человеческое тело не лишают его работы ценности, как исторической, так и художественной. Ритмичность композиции, благородство форм и выразительность образов тогда являлись большим шагом вперед, поскольку таковых качеств не отмечалось в архаической живописи.

Во время раскопок на территории старого рынка археологи подняли на поверхность множество уникальных предметов, и вскоре возникла проблема их сохранения для потомков. Решение о строительстве специального здания долго не реализовывалось из-за отсутствия подходящего участка. Вскрытые земли занимать не разрешалось, поэтому городские власти решили восстановить стою Аттала, где вскоре разместился Музей агоры. Отдавая должное местным зодчим, стоит заметить, что в его облике нашли воплощение все элементы античной постройки. В частности, колонны и антаблемент скопированы с найденных фрагментов. Ценители прекрасного нашли в столь точном воспроизведении недостаток, заявив, что здание-копия лишено романтики древности. У некоторых знатоков неприятные ощущения вызывал механический ритм 45 абсолютно одинаковых колонн, выстроенных в ряд с равными промежутками. Тем не менее сокровища агоры получили прекрасное место для хранения и стали доступны широкой публике.

На открытой галерее стои Аттала размещаются самые крупные изваяния, а в закрытых внутренних помещениях – выставки относительно мелких находок. Среди многочисленных мраморных скульптур особый интерес вызывает творение мастера Эвфранора, жившего в IV веке до н. э. К сожалению, сохранилась только нижняя половина статуи, точнее, низ длинных одежд, некогда принадлежавших колоссальной фигуре Аполлона. Следует отметить еще более древнюю статую Афродиты, которую принято относить к творчеству прославленного ваятеля Каллимаха, ученика еще более знаменитого Фидия. Виртуозная техника исполнения отличает произведения Тимофея, работавшего примерно в одно время с Эвфранором. Резцом этого скульптора исполнен мраморный образ нереиды в развевающемся платье.

Немалый интерес представляет пластика с изображением воинственных женщин, созданная для рыночной библиотеки Пантайноса в начале II века. Одна из фигур, облаченная в панцирь, воспроизводит облик героини «Илиады»; второй образ заимствован из «Одиссеи». Вместе со статуей Гомера когда-то они завершали скульптурную композицию, причем в надписи к памятнику указывалось, что поэт создал «Илиаду» в юности, тогда как «Одиссея» была написана им в глубокой старости. На самом деле биографиские сведения о Гомере настолько противоречивы и неправдоподобны, что этот вопрос остается открытым до сих пор.

В одной греческой эпиграмме говорилось, что «семь городов, пререкаясь, зовутся отчизной Гомера: Смирна, Хиос, Колофон, Пилос, Аргос, Итака, Афины». Стараясь удлинить этот список, античные писатели приводили различные даты рождения и смерти Гомера. Предлагался, например, широкий диапазон от 1200-х до 700-х годов до н. э. Ходили слухи о поэтическом споре Гомера и Гесиода, жившего в VIII веке до н. э. Именно к этому времени относит гомеровские поэмы большинство современных исследователей. Территориально они были созданы в Ионии, жители которой бережно хранили легенды о Троянской войне. Окончательная редакция текстов могла быть произведена в пору афинского правителя Писистрата, когда поэзия Гомера входила в официальную часть главного праздника города – Великих Панафиней.

Сенсационные открытия немецкого археолога Генриха Шлимана в 1880-х годах доказали реальность Трои, Микен и многих ахейских крепостей. Материальное подтверждение гомеровских описаний нашлось на раскопках холма Гиссарлык на территории Турции (Троя) и в шахтовой гробнице на юге Греции (Микены). В последней были обнаружены диадемы, нагрудники, перевязи, бляхи, перстни, браслеты, оружие из драгоценных металлов. Золотые маски скрывали то, что осталось от лиц покойников, в одном из которых Шлиман признал микенского владыку Агамемнона. Археолог передал все найденные вещи Национальному археологическому музею, а затем описал свои впечатления в книге «Микены». Немногие из его современников согласились с приведенными в ней выводами, признав бесспорным только факт открытия царского захоронения.

Находки Шлимана связали эпоху Гомера с ахейской Грецией. Однако и в «Одиссее», и в «Илиаде» заметны черты более поздней дорийской культуры: железное оружие, обычай сожжения мертвых. Таким образом, сравнение гомеровских эпосов с данными археологии подтвердило выводы о том, что они созданы в VIII веке до н. э., поэтому дальнейшее углубление в биографию поэта бессмысленно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: