Людмила Лапина - Каменный щит Отечества. Старая Ладога, Копорье, Выборг, Ивангород, Шлиссельбург, Ландскрона-Ниеншанц, Петропавловская крепость

- Название:Каменный щит Отечества. Старая Ладога, Копорье, Выборг, Ивангород, Шлиссельбург, Ландскрона-Ниеншанц, Петропавловская крепость

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Центрполиграф»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-04281-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Людмила Лапина - Каменный щит Отечества. Старая Ладога, Копорье, Выборг, Ивангород, Шлиссельбург, Ландскрона-Ниеншанц, Петропавловская крепость краткое содержание

Каменный щит Отечества. Старая Ладога, Копорье, Выборг, Ивангород, Шлиссельбург, Ландскрона-Ниеншанц, Петропавловская крепость - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

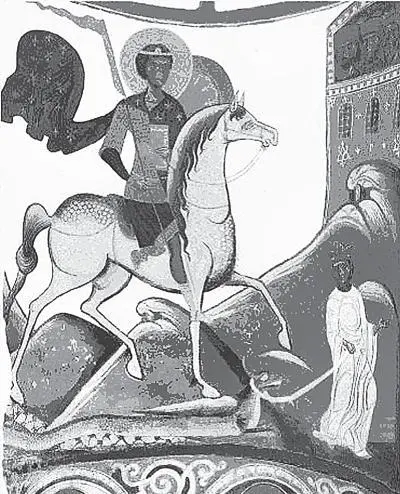

Ядро легенды о святом Георгии, известное уже в низовой полуофициальной агриографии, таково: близ некоего языческого города (Ливан, Ливия, или Ладикия, или Геван в русском переводе) было болото, в котором поселился змей-людоед. Перепуганные жители отдавали ему на съедение юношей и девушек, выбранных по жребию. Наконец жребий пал на дочь властителя города (мотив Андромеды и Персея). Девица в слезах ожидает неминуемой гибели. Святой Георгий проезжает мимо. Он направился к воде напоить коня и увидел прекрасную жертву. В Георгиевском соборе Старой Ладоги представлен редкий извод «Чуда Георгия о змие». Это действительно чудо – по молитве святого обессилевший змей укрощен, он пал к ногам коня святого воина, а девица повела его на поводке в город. Все горожане во главе с правителем готовы выслушать проповедь святого и принять крещение. Георгий сражает змея мечом и возвращает дочь родителям. В западных источниках имя девицы – Елисава, Елисават, на Руси – Елизавета.

Фреска в соборе «Чудо Георгия со змеем»

Святой Георгий в этом рассказе – богатырь, проповедник истиной веры и рыцарь-заступник обреченной невинности. Во время крестовых походов эпизод драконоборчества святого Георгия был особенно популярен в Западной Европе. Там его воспринимали как сакральную основу всей куртуазной рыцарской культуры. Крестоносцы, побывавшие на легендарной родине святого Георгия, разносили его славу по всей Западной Европе. Рассказывали, что во время штурма рыцарями Иерусалима во времена первого крестового похода (1099) святой верхом бился на стороне рыцарей-крестоносцев. Был он в рыцарском белом плаще с красным крестом (через двадцать лет этот крест станет символом рыцарского ордена тамплиеров). С XIV века святой Георгий станет патроном Англии. Там его называют Джорджем. В Великобритании были четыре короля с таким именем.

Мотив битвы с чудовищным змеем ради защиты дамы входит в сюжеты авантюрных рыцарских романов. Двенадцатый век в Западной Европе – время расцвета этого жанра. Эта авантюрная составляющая вошла в религиозную литературу и живопись, а тема драконоборчества становится главной в житии святого Георгия.

Известны русские духовные стихи о «Егории Храбром», уклоняющиеся от этой темы. Георгий здесь – сын царицы Софии Премудрой. Она правит в Иерусалиме – граде Святой Руси. Облик Георгия в этом стихотворном тексте имеет сказочные черты: «голова у Егория вся жемчужная, во всем Егории часты звезды».

А теперь внимательно посмотрим на фреску Георгиевского собора Староладожской крепости. Лик святого – бесстрастный, утонченный, являет непоколебимую веру христианина и достоинство знатного воина. Он едет на коне, хвост которого завязан узлом – древним символом смирения. Сапоги святого белые, форма их напоминает церемониальную обувь русских князей. На фреске фигура святого в два раза превышает размер фигур других персонажей.

В апокрифе XI века утверждается, что святой явился защитить деву уже после своей мученической кончины. По соизволению Божьему он предстает в образе воина. В руке святого стяг, темно-красный плащ его осыпан звездами, что подчеркивает его миссию посланца небес. Святой Георгий здесь выглядит подобным ангелам Божьим.

Георгиевский собор находится в центре Ладожской крепости. Сакральный центр, крепость духа, окруженный стенами из камня. Фреска собора несет такую идею: сила и воинская доблесть вторичны во вселенской битве добра со злом, которую ведет каждый христианин. В этой битве побеждают смирение, вера, молитва. Смирение и вера – вечные идеалы христианства.

Мы знаем, что изображение всадника на коне, пронзающего копьем дракона, с XIV века стало эмблемой города Москвы, с XV – Московского государства, а позднее и Российской империи.

Для награждения отличившихся в битвах воинов в России царем Петром I были учрежден орден Андрея Первозванного (1698), ставший высшей наградой в Российской империи. Государь хотел учредить и орден Александра Невского, но не успел – скончался. Вторая супруга Петра I императрица Екатерина I учредила орден Александра Невского в 1725 году. В 1769 году императрицей Екатериной II в России учрежден военный орден Георгия Победоносца. Произошло это в день Святого Георгия 26 ноября (7 декабря по новому стилю). Орден Георгия Победоносца стал высшей военной наградой Российской империи. Вид его очень прост: белый эмалевый крест, а в центре – изображение Святого Георгия, всадника на белом коне, пронзающего копьем змея. Орден могли получить офицеры за личную доблесть на поле боя. В статуте ордена записано так: «Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны не дают право быть пожалованным сим орденом: но дается оный тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком или подали мудрые и для Нашей воинской службы полезные советы… Сей орден никогда не снимать: ибо заслугами оный приобретается».

Российские императоры считали великой честью для себя быть награжденными этим орденом за личную доблесть. Императоры Александр II и Александр III получили эти ордена в бытность свою наследниками престола. Существовали в России и другие ордена. Награждались ими, как правило, генералы, адмиралы, боевые офицеры. Для награждения за доблесть, проявленную в боях низшими чинами российской армии (солдатами, матросами, унтер-офицерами), в 1807 году учреждается знак Военного ордена Георгия (с 1913 года – Георгиевский крест). Георгиевский крест имел четыре степени: первую и вторую золотые, третью и четвертую серебряные. И 14 июня 1807 года первым среди низших чинов российской армии был награжден унтер-офицер Е.И. Матюхин. Награду он получил за отвагу и мужество, проявленные в бою с французами под прусским городом Фридляндом. Два русских солдата А.Н. Волков и П.Е. Леонов вписали свои имена в историю Отечества тем, что за безумную отвагу и героизм в боях получили по пять Георгиевских крестов. «Полный бант» крестов носили на груди участники Русско-японской и Первой мировой войн маршал Советского Союза С.М. Буденный и герой Гражданской войны В.И. Чапаев.

Наш современник, поэт и писатель-фантаст Андрей Белянин увидел древний змееборческий сюжет в его более распространенном изводе:

Святой Георгий

Копье в гортань – дракон прижат к земле,

Возрадуйтесь, зверье и человеки!

Георгий выпрямляется в седле

И верует, что зло сразил – навеки.

Путь к подвигу короче молодым —

У старости ни силы, ни резона.

Георгий – он, еще не став святым,

Карает зло в обличии дракона.

За веком век, среди других икон

Напоминает, что всесилен разум.

Но притерпелся к боли и дракон,

Не дышит, но косит горящим глазом.

Зло терпеливо время ждет свое.

Дождется – беспощадными клыками

Враз переломит хрупкое копье,

Уже почти истлевшее с веками.

И – вырвется дракон!

И, ввысь скользя,

Поглотит все живущее – навеки.

Заплачет небо, и сгорит земля,

И хлынут вспять обугленные реки.

Планета – как один большой погост…

Как черный вздох галактики пустынной:

Под мертвым светом равнодушных звезд

Лишь пустота и пепел молча стынут…

В соборе ли, в церквушке средь села,

Ни времени, ни устали не меря,

Святой Георгий, не сходя с седла,

Сражается и верит, верит, верит!

Интервал:

Закладка: