Сергей Ситар - Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений

- Название:Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Новое издательство»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98379-173-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Ситар - Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений краткое содержание

Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Соотношение «субъективного» и «объективного» также переживает на заре Нового времени интересную метаморфозу. Незадолго до Возрождения (в XIV веке) Уильям Оккам на волне общеевропейского поворота к эмпиризму определяет субъективное ( subjectivum ) как содержание чувственного опыта, которое дает интуитивное (в значении «наглядное») знание истинных вещей. Ему у Оккама противопоставляется объективное ( objectivum ) как предмет абстрактного знания и как нечто, существующее только в пределах разума. Так, с точки зрения английского мыслителя, химеры и козлоолени – это объекты, но не истинные вещи: они имеют лишь «объектное ( objectivum ) бытие» и не имеют «субъектного ( subjectivum )» [11] Уильям Оккам. Избранное / Под. ред. А.В. Апполонова. М.: УРСС, 2002. С. 130–131. Термины «субъект» и «субъектное» («субъективное») в данном значении восходят к «Категориям» Аристотеля, где под «субъектом» подразумевается «подлежащее», то есть то, к чему относится предикатная часть предложения и что само не может выступать в качестве предиката.

. В дальнейшей истории, в силу безотчетной иронии культурного процесса, термины «субъективное» и «объективное», по существу, меняются значениями: объективное становится синонимом действительно существующего, в то время как субъективное начинает восприниматься как некое обособленное место, в котором укоренена человеческая склонность к заблуждению, эксцентричным поступкам и изобретению фантастических образов вроде козлооленей и химер. Этому радикальному «исправлению имен» соответствует стремительный рост популярности термина «физическое явление». В наши дни он звучит вполне привычно, хотя по исходному смыслу составляющих его слов близок к оксюморону. Действительно, если явление как таковое (в широком смысле) – это нечто видимое, слышимое и воспринимаемое другими чувствами, то есть некое «отправное» содержание чувственного опыта, к которому подбираются определения и объяснения («субъектное» по Оккаму), то статус физического явления подобное содержание может получить только после соединения с той или иной логико-математической трактовкой, принятой сообществом естествоиспытателей, то есть перестав быть собственно явлением и превратившись в согласованную интерпретацию.

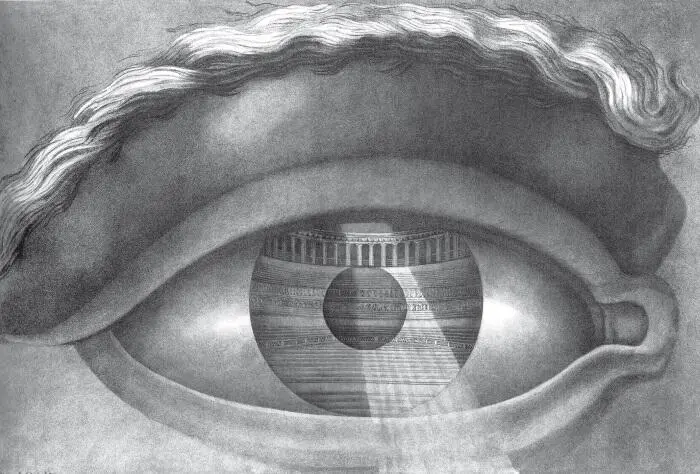

Ил. 1

Иллюстрация К.-Н. Леду к проекту Театра в Безансоне ( Ledoux C.-N . L’Architecture consideree sous le rapport de l’art, des moeurs et de la legislation. Paris, 1704. T. 1. Pl. 113) – позднее, исчезающее эхо античной проективной концепции зрения в европейской архитектурной мысли периода расцвета масонского движения. Свет, испускаемый глазом, – это свет Разума, который приходит из горнего мира и освещает (в первую очередь) пространство идеального зрительного зала, задуманного архитектором.

Локомотивом превращения «физического явления» в универсальный «конструктивный модуль» научной практики становятся именно оптические эксперименты, в ходе которых обнаруживается возможность спроецировать объемный предмет на плоский экран и продемонстрировать полученное изображение заинтересованным лицам, дополнив демонстрацию геометрической схемой проекции. Такое изображение получает статус «действительного» – в противоположность «мнимому» или «виртуальному» (скажем, изображению «в глубине» зеркала). Экран, на который осуществляется проекция, начинает восприниматься как инструмент для отделения «действительного» от «иллюзорного». Последовательность наслаивающихся друг на друга лабораторных процедур такого рода (то есть процедур «объективации субъективного») постепенно вырастает в систему «научного» описания мира, которая в каждый конкретный момент не претендует на исчерпывающую достоверность достигнутого представления, но полагает такое представление в качестве предела, к которому она непрерывно и целенаправленно стремится. При этом с течением времени все большее предпочтение в сфере естествознания оказывается лабораторным условиям наблюдения и «дисциплинированному» инструментальному восприятию. Под натиском инструментализма уже к началу XVII века между явлением повседневного чувственного опыта и «физическим явлением», то есть, например, между тем, что мы видим, глядя в зеркало, и тем, как «на самом деле» протекают при этом физические процессы, устанавливается принципиальное различие, послужившее отправным пунктом для последующего нарастающего взаимного отчуждения между двумя главными отраслями современного светского знания – науками о природе (естественными) и науками о человеке и культуре (гуманитарными). Одной из важнейших теоретических опор для этого разобщения послужило философское творчество Декарта, который сделал основанием своей системы деление всего существующего на res cogitantes и res extensae – «вещи мыслящие» и «вещи протяженные». Мыслящая вещь, то есть «субъект» (уже в новоевропейском понимании), не обладает, согласно Декарту, пространственной протяженностью. Иначе говоря, чувствующий и думающий человек оказывается в его рационалистической доктрине полностью изъятым из пространства и противопоставленным ему как своего рода внешний судья собственного чувственного опыта: этот «внепространственный» невидимый наблюдатель, по Декарту, локализован где-то в районе эпифиза (в центре головы) [12] Декарт Р. Страсти души [§ 31–32] // Де карт Р. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1989. Т. 1. С. 496–497.

, а его «собственное» тело оказывается по отношению к нему скорее уже не его телом, а продолжением внешнего «протяженного» мира – сложной машиной, подчиняющейся общим для всей внешней природы физическим законам. Вопрос о том, как человеческое зрение связано с пониманием, мышлением и выражением, в XVII веке повсеместно вытесняется на задний план стремлением утвердить системное – логизированное и математизированное – описание мира, существующего (предположительно) автономно от человеческого ума и лишь пассивно-механически регистрируемого органами восприятия с большей или меньшей точностью.

С эпохи Декарта начинается трехвековой период полемики между волновыми и корпускулярными представлениями о природе света, в течение которого сам способ судить о свете «со стороны», как о «внешнем объекте» (то есть не задумываясь специально о том, почему свет является непременным посредником в каждом зрительном акте мыслящего существа) уже не ставится под сомнение – что создает благоприятный контекст для стремительного развития как исследовательской, так и промышленной техники самого разного рода. В ХХ веке соперничество «волн» и «корпускул» приходит к кажущемуся разрешению в наиболее общепринятой на сегодняшний день концепции, получившей название «квантово-волновой дуализм». Эта концепция, несмотря на примиряющее звучание термина, отнюдь не является снимающим все противоречия синтезом двух предшествующих конкурирующих теорий света. В част ности, ее нельзя рассматривать как признание одновременной истинности двух различных систем описания (волновой и корпускулярной) в приложении к видимому свету и другим излучениям. Эффект квантовой интерференции и его имеющиеся истолкования убеждают не в том, что свет является одновременно и потоком волн, и потоком частиц, а скорее в том, что он не является ни тем ни другим: в одной из фаз процесса его поведение необъяснимо с корпускулярной точки зрения, в другой – с волновой. Если рассматривать квантовую механику в философско-эпистемологическом аспекте, то Копенгагенская интерпретация Бора и Гейзенберга выглядит как переход физики с позиций Декарта и лапласовского детерминизма на скептическую позицию Канта (природа = вещь-в-себе), в то время как «многомирная» интерпретация Эверетта демонстрирует концептуальное родство с «монадологией» Лейбница. При этом важно иметь в виду, что философские системы Лейбница и Канта – это как раз «субъективистские» концепции, «философии приватных ареалов», связанные своими корнями с эпохами барокко и романтизма. Единственное существенное различие в способах бытования родственных теоретических систем в разных регистрах культуры (в регистрах, с одной стороны, философии, а с другой – физической науки) состоит в том, что в роли «субъекта» постклассических естественнонаучных концепций выступают уже не одинокие кабинетные мыслители вроде Канта и Лейбница, а более или менее скоординированные ансамбли исследователей, сообщества ученых. При этом согласование концепций и результатов, полученных в рамках различных направлений современной науки, между собой становится со временем все более проблематичным. Некоторые аспекты квантовой теории – принцип неопределенности, переход к статистическим представлениям, гипотеза об «эффекте наблюдателя» и т. п. – создают впечатление, что европейская физика в ХХ веке вернулась к воззрениям Платона на чувственно-воспринимаемую действительность, выраженным в следующей канонической формуле из того же «Тимея»: «О том, что лишь воспроизводит первообраз и являет собой лишь подобие настоящего образа, и говорить можно не более как правдоподобно» [13] Платон. Тимей, 29 с. (Т. 3. Ч. 1. С. 511).

. Но какие бы сомнения, разногласия или даже мистические интерпретации ни окружали развитие современной квантовой физики и макрофизики, все это не в состоянии (по крайней мере, пока) поколебать один из главных итогов становления новоевропейской науки, а именно – почти без раздельную гегемонию интроективной концепции зрения в культурном сознании. Роль этой концепции в новоевропейском мировосприятии настолько велика, что вполне справедливо говорить о ее переходе из разряда «надстроечных» объяснительных принципов (к которому она принадлежала в античности и Средневековье) в категорию элементов когнитивного базиса жизненного мира европейской культуры, то есть о ее превращении в один из крае угольных камней «самой реальности». Представление о независящем от сознания существовании и действии «внешнего мира» стало важнейшей предпосылкой и плодородной почвой не только для расцвета машинизма, но и для всей обширной совокупности культурных трансформаций, связанных с движением европейской цивилизации по «техническому» пути развития в сторону сегодняшней эскалации производства-потребления. Разумеется, было бы преувеличением приписывать новоевропейским философам заслугу изобретения этой концептуальной почвы. То, чем они занимались – примерами здесь могут служить и Декарт, и Кант, – было скорее работой по философской легитимации исследования-конституирования «внешнего мира», под сенью которой прагматический слой культуры смог в короткие исторические сроки поставить себе на службу целый спектр новых редуктивно-комбинаторных мыследеятельностных алгоритмов. При этом одним из наиболее заметных результатов этого стремительного процесса стало то, что упомянутый прагматический слой – в сегодняшнем состоянии его справедливо будет назвать новоевропейским прагматическим ансамблем – попросту перестал нуждаться в какой-либо философской или религиозно-философской легитимации [14] Говоря о легитимации религиозной, можно сослаться на заключение Макса Вебера, сделанное еще в начале XX века: «Капиталистическое хозяйство не нуждается более в санкции того или иного религиозного учения и видит в любом влиянии церкви на хозяйственную жизнь (в той мере, в какой оно вообще ощутимо) такую же помеху, как регламентирование экономики со стороны государства» (Вебер М. Избранное: Протестанская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН, 2006. С. 91).

.

Интервал:

Закладка: