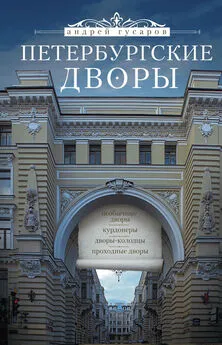

Андрей Гусаров - Петербургские дворы. Необычные дворы, курдонеры, дворы-колодцы, проходные дворы

- Название:Петербургские дворы. Необычные дворы, курдонеры, дворы-колодцы, проходные дворы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Центрполиграф»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05892-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Гусаров - Петербургские дворы. Необычные дворы, курдонеры, дворы-колодцы, проходные дворы краткое содержание

Петербургские дворы. Необычные дворы, курдонеры, дворы-колодцы, проходные дворы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все». Так начинается повесть Гоголя «Невский проспект» – важного произведения, с точки зрения литературной географии. Рассказ о главной улице города строится автором на дуализме: положительное – отрицательное. «Лучший» и «всемогущий» противостоит «лживому» и «демоническому». Главный герой постепенно обретает вполне живые черты. Здесь нет точных адресов – но они и не нужны – сам по себе Невский проспект – адрес, Вавилон, город в городе, корабль, плывущий по бесконечному морю. Невский проспект – это и мир, мир людей. Одновременно он – континент, страна со сменами времен года. Здесь есть и весна, и лето, и осень, и зима.

История Невского проспекта не случайно представлена в конце рассказа о Петербурге Гоголя. Можно ли сравнить главную магистраль города со двором, пусть парадным. Нет, замкнутость пространства – главное условие существования курдонера или двора-колодца. Невский проспект же – бескрайняя степь, открытая всему и всем, каждую секунду своего существования.

«Перед ним сидел Шиллер, – не тот Шиллер, который написал „Вильгельма Телля“ и „Историю Тридцателетней войны“, но известный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман, – не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера. Шиллер был пьян и сидел на стуле, топая ногою и говоря что-то с жаром. Все это еще бы не удивило Пирогова [один из героев повести. – А. Л], но удивило его чрезвычайно странное положение фигур. Шиллер сидел, выставив свой довольно толстый нос и поднявши наверх голову; а Гофман держал его за этот нос двумя пальцами и вертел лезвием своего сапожнического ножа на самой его поверхности».

Так и проходила в Петербурге жизнь – в «русском городе, основанном на немецкой земле», копошились немцы со своими обычаями.

Глава 8

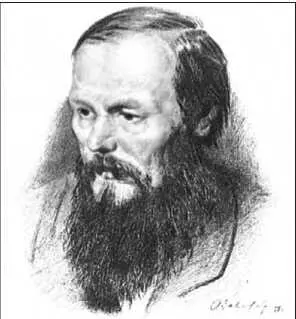

Ф.М. Достоевский. Город маленького человека

В определенной степени глава о Достоевском наиболее близко подводит нас к главной теме книги – теме петербургских дворах. В творчестве Пушкина, других писателей и поэтов XIX и XX веков образ Петербурга рассматривается через другие отличительные черты – Genius loci выступает в виде Медного всадника или памятников Стрелки Васильевского острова. В попытке заглянуть в душу города, увидеть его живой организм, мы собирали по крупицам отличительные черты (черточки) Северной столицы, основываясь на пушкинском определении главных из них: вода– река, болото – гранит и лес – сад.

Нечто иное нас ждет при знакомстве с творчеством Федора Михайловича – третьим в нашем ряду самых-самых петербургских литераторов. В его романах и повестях город присутствует столь естественно, что в какой-то момент переходит в разряд героев, причем героев основных, от которых в романе зависит исход конфликта. Писатель мастерски вводит в сюжет произведения единый городской организм, а если нужно, разбивает его на составляющие, наделяя их отдельными независимыми жизнями. Так Достоевский поступает с Екатерининским каналом, петербургским летом, лестницей доходного дома. В определенные моменты тот же уличный перекресток, вдруг – любимое слово Федора Михайловича, оживает, становится вторым «я» и толкает героя в спину: «Иди, иди, сделай это…». Именно в произведениях Достоевского петербургский двор оживает, находит своего Genius loci.

Ф.М. Достоевского

Как и в случаях с А.С. Пушкиным и Н.В. Гоголем, изучим петербургские адреса самого Достоевского, следом за этим познакомимся с «местом жительства» его героев. За время жизни в Петербурге, а это в общей сложности тридцать три года, писатель сменил здесь более двадцати квартир.

Первые полгода в Санкт-Петербурге молодой Федор Достоевский прожил в пансионе штабс-капитана К.Ф. Костомарова, занимавшего дом купца Решетникова (Лиговский пр., 65). К сожалению, это здание в стиле классицизма в 1910–1912 годах разобрали, а на участке выстроили доходный дом подрядчика И.М. Екимова в стиле модерн (арх. В.И. Ван-дер-Гюхт). И хотя к истории жизни Достоевского в Петербурге этот дом отношения не имеет, все же запомните его двор – отличный пример отделки дворовых фасадов в стиле модерн. Их плавные изгибы неповторимы и грациозны.

Далее идут годы проживания Достоевского в Главном инженерном училище, то есть в Инженерном замке, с историей которого мы, конечно, познакомимся. Шесть месяцев (до февраля 1842 г.) он снимает квартиру на Караванной, 16, в доме Алексина. С весны 1842 года Ф.М. Достоевский живет в доходном доме Ф.И. Пряничникова (Владимирский пр., 11) на втором этаже в трехкомнатной квартире с окнами, выходящими на Графский переулок.

Дом Ф.И. Пряничникова (Владимирский пр., 11)

Три года снимал эту квартиру Достоевский, вначале с Андреем Достоевским, затем с А.Е. Ризенкампфом. Здесь был написан роман «Бедные люди». Дом в стиле классицизма в 1839 году надстроил архитектор В.Е. Морган. Позади дома сохранился двор.

«Ваше окошко напротив, через двор; и двор-то узенький, вас мимоходом увидишь – все веселее мне, горемычному, да и дешевле» – писал главный герой романа «Бедные люди» Макар Девушкин.

В 1846 году писатель четыре раза переезжает, в конце концов оказываясь на Васильевском острове, где он живет в трехэтажном доходном доме В.М. Солошича с Бекетовыми. Дом перестроен в 1892 году в стиле эклектики архитектором А.М. Кочетовым. Арестовали писателя (по делу кружка Петрашевского) 23 апреля 1849 года в доме Я.Х. Шиля (Вознесенский пр., 8). В этом доме Достоевский написал повести «Белые ночи», «Неточка Незванова», «Хозяйка» и другие произведения. Здание известно было в Петербурге как гостиница «Париж», основанная в 1804 году Луи Ван-Вельсенерсом. В 1832 году архитектор А.Х. Пель провел реконструкцию отеля. В 1997 году здание полностью перестроили, сохранив исторические наружные стены и лестницы.

После возвращения с каторги в декабре 1859 года Федор Михайлович поселился в доходном доме Н.А. Политина на 3-й роте, 5 (ныне – ул. 3-я Красноармейская, 5). Здесь он работал над «Записками из мертвого дома» и «Униженными и оскорбленными». Дом этот не сохранился до нашего времени. В сентябре 1861 года писатель переезжает к брату Михаилу на Малую Мещанскую, 1, квартира 4, а в апреле 1864 года снимает жилье в доме Евреинова на той же улице. Ныне улица носит название Казначейской, а дом Евреинова (Столярный пер., 11/9) вошел в число известных адресов Достоевского в Петербурге. Довольно быстро Достоевский вновь меняет квартиру и селится в доходном доме Н.И. Олонкина (Алонкина), расположенном напротив (Казначейская ул., 7/14). На втором этаже находилась квартира под № 36 (затем № 14), занимаемая Достоевским за 25 рублей в месяц. До 1867 года прожил он здесь, написав «Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Игрок» и другие произведения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Гусаров - Исторические здания Петербурга [Прошлое и современность. Адреса и обитатели]](/books/1097262/andrej-gusarov-istoricheskie-zdaniya-peterburga-pro.webp)